Wie an anderen Höfen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts

zu beobachten, betrieb auch Herzog Eberhard III. eine Systematisierung

der Sammlungsbestände. Die nach Sammlungsgruppen geordneten

Inventare belegten nun die Neuaufstellung der als Preziosen,

Naturalien, Exotika, Gemälde und technischen Instrumente

gefassten Bereiche. Die anhaltende Tendenz zur Systematisierung

und Verwissenschaftlichung der Kunstkammer belegt auch die Tätigkeit

des besonders in den Naturwissenschaften qualifizierten Antiquars

Johann Schuckard, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Inventar

anlegte, das detailliertere Beschreibungen der Objekte und ihrer

Standorte bot, als die Inventare seiner Vorgänger. Das Schuckardsche

Inventar verweist schon auf die Verlagerung der Sammlungsinteressen

der Herzöge Eberhard Ludwig (reg. 1693–1733) und Carl

Alexander (reg. 1733–1737). Dieser ließ die Ludwigsburger

Gemäldegalerie als eine neue Form fürstlicher Repräsentation

im Kontext absolutistischer Schlossarchitektur anlegen.

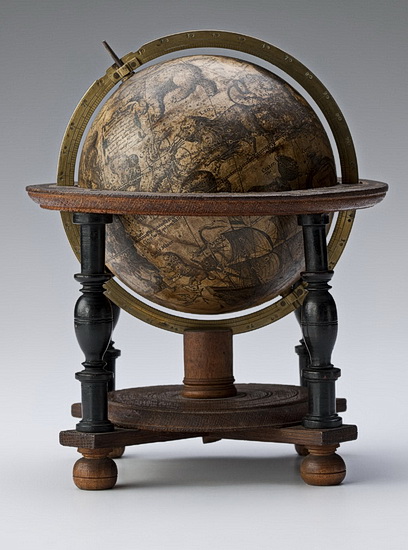

Himmelsglobus.

Werkstatt Willem Janszoon Blaeu (1571–1638) Amsterdam, nach

1640.

Landesmuseum Württemberg, Stuttgart. ©

H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

Während die Fürsten einerseits aufwendige Schlossbauten

errichteten, wandelten schon vor der Mitte des 18. Jahrhunderts

einige fürstliche Sammler in Kassel, Braunschweig und Dresden

ihre Kunstkammern in öffentlich zugängliche Schau-

und Lehrsammlungen um und errichteten eigene Gebäude für

Kunst-, Münz- und Naturalienkabinette. Für die württembergische

Kunstkammer lassen sich für die zweite Hälfte des 18.

Jahrhunderts in den mehrfachen räumlichen Verlagerungen

und den Differenzierungen der Sammlungsbereiche veränderte

Identifikationen der Herzöge mit den Sammlungen erkennen.

Während nur noch wenige Zugänge in die Kunstkammer

gelangten, wurden zahlreiche Gemälde und Kupferstiche aus

ihren Beständen an das Ludwigsburger Schloss übermittelt.

Seit den 1780er Jahren wurden zunächst die Bestände

des Naturalien-, später des Münzkabinetts an die Stuttgarter

Hohe Carlsschule verbracht, wo sie als Lehrsammlungen dienten.

König Wilhelm I. von Württemberg (reg. 1816–1864)

löste die Sammlungen aus der Hofverwaltung und veranlasste

die Eingliederung in die Staatsverwaltung. Die von Münz-

und Naturalienkabinett getrennte Kunstsammlung wurde als „Königliches

Kunstkabinett“ der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht. 1886 wurde die Kunstkammer der 1862 gegründeten

Staatssammlung vaterländischer Altertumsdenkmale als gesonderter

Bestand übergeben. Nach dem Ende der Monarchie ging die

Kunstkammer 1927 in Landesbesitz über.

|