Die Bestände der Antikensammlung des Landesmuseums Württemberg

umfassen Objekte der Griechen, Etrusker und Römer, die von

der griechischen Bronzezeit im 3. Jahrtausend vor Christus bis

ins 5. Jahrhundert nach Christus datieren. Sie erlauben einen

umfangreichen Blick in die Kultur, Glaubens- und Gedankenwelt

der Griechen, Etrusker und Römer, die den antiken Mittelmeerraum

entscheidend prägten. Religion, Totenkult und Jenseitsvorstellungen

sowie die Selbstdarstellung der Elite werden in der Neupräsentation

eingehend behandelt.

Zwar sind speziell zur Geschichte der Griechen und Römer

vielfältige schriftliche Zeugnisse überliefert, doch

es sind die materiellen Hinterlassenschaften, die Rückschlüsse

auch zu den Aspekten erlauben, die in den Schriftzeugnissen kaum

beleuchtet werden. Für die Etrusker, von denen zwar Inschriften

erhalten geblieben sind, deren Sprache auch lesbar, aber nur

teilweise übersetzbar ist, stellen die archäologischen

Zeugnisse gar den einzigen Zugang zur Glaubens- und Vorstellungswelt

dar. Zwar sind speziell zur Geschichte der Griechen und Römer

vielfältige schriftliche Zeugnisse überliefert, doch

es sind die materiellen Hinterlassenschaften, die Rückschlüsse

auch zu den Aspekten erlauben, die in den Schriftzeugnissen kaum

beleuchtet werden. Für die Etrusker, von denen zwar Inschriften

erhalten geblieben sind, deren Sprache auch lesbar, aber nur

teilweise übersetzbar ist, stellen die archäologischen

Zeugnisse gar den einzigen Zugang zur Glaubens- und Vorstellungswelt

dar.

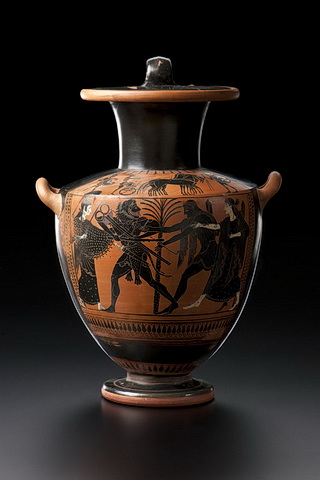

Hydria mit Darstellung „Heracles mit Apoll im Streit

um den delphischen Dreifuß“. Fundort unbekannt,

um 510 v. Chr. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

© H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

Die Objekte, die die Antikensammlung zu Griechen, Römern

und Etruskern beheimatet, reichen von kykladischen und mykenischen

Idolen über griechische Vasen, hellenistische Skulpturen

und etruskische Bronzearbeiten bis zu filigranem Goldschmuck,

römischen Kaiserbildnissen und Wandmalereien. Sie belegen

nicht nur Blüte und Reichtum der antiken Kulturen, sondern

auch ihre vielfältigen Kontakte und die gegenseitige Beeinflussung.

Sie zeugen aber auch von der reichen Bilderwelt der Antike. Das

Bild war ein wichtiges Medium, gleichgültig auf welchem

Bildträger es angebracht oder aus welchem Material es gefertigt

wurde. Bilder waren bedeutende Mittel der Kommunikation in den

antiken Gesellschaften und dienten unter anderem der herrschenden

Klasse zur Verbreitung von politischen und ideellen Leitvorstellungen.

Derartige Bilder der Macht belegen zugleich auch die Macht der

Bilder.

Einen Schwerpunkt der Sammlung bilden die Objekte aus der Zeit

des griechisch-römischen Ägyptens, die der Stuttgarter

Industrielle Ernst von Sieglin zu Beginn des 20. Jahrhunderts

gestiftet hat. Die einzigartigen Stücke sind eindrucksvolle

Zeugnisse des Austauschprozesses zwischen der jahrtausendealten

Tradition in Ägypten mit der griechischen und römischen

Kultur und belegen die Vielfalt einer antiken multikulturellen

Gesellschaft. Zur Sammlung Ernst von Sieglins gehören Marmorbildnisse

unter anderem von Alexander dem Großen und Kaiser Augustus,

eindrucksvolle Mumienmasken sowie Bronzen und Terrakotten von

höchster Qualität. Ein besonderes Highlight sind mehrere

farbenprächtige Mumienporträts, die auf dünne

Holztafeln gemalt wurden und zu den äußerst seltenen

Beispielen antiker Malerei zählen, die bis heute erhalten

geblieben sind; sie kombinieren die ägyptischen Begräbnissitten

mit der römischen Tafelmalerei und Porträtkunst. Einen Schwerpunkt der Sammlung bilden die Objekte aus der Zeit

des griechisch-römischen Ägyptens, die der Stuttgarter

Industrielle Ernst von Sieglin zu Beginn des 20. Jahrhunderts

gestiftet hat. Die einzigartigen Stücke sind eindrucksvolle

Zeugnisse des Austauschprozesses zwischen der jahrtausendealten

Tradition in Ägypten mit der griechischen und römischen

Kultur und belegen die Vielfalt einer antiken multikulturellen

Gesellschaft. Zur Sammlung Ernst von Sieglins gehören Marmorbildnisse

unter anderem von Alexander dem Großen und Kaiser Augustus,

eindrucksvolle Mumienmasken sowie Bronzen und Terrakotten von

höchster Qualität. Ein besonderes Highlight sind mehrere

farbenprächtige Mumienporträts, die auf dünne

Holztafeln gemalt wurden und zu den äußerst seltenen

Beispielen antiker Malerei zählen, die bis heute erhalten

geblieben sind; sie kombinieren die ägyptischen Begräbnissitten

mit der römischen Tafelmalerei und Porträtkunst.

Bildnis eines Priesters oder eines hohen Beamten.

Buto (Ägypten), 1. Jh. v. Chr. Landesmuseum

Württemberg, Stuttgart

©

H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart Die Sammlung zur Antike ist über Jahrhunderte gewachsen.

In den frühesten Anfängen gehen ihre Bestände

noch auf die Kunst- und Wunderkammer der Herzöge von Württemberg

zurück, die im Unterschied zu anderen europäischen

Fürsten nicht gezielt antike Objekte aus dem Mittelmeerraum

sammelten. Entscheidenden Zuwachs erhielt sie allerding erst

im 19. und 20. Jahrhundert, als durch Schenkungen und geplante

Ankäufe Teile verschiedener Privatsammlungen in den Besitz

des Landesmuseums Württemberg, beziehungsweise von dessen

Vorgängerinstitution, der Königlichen Staatssammlung

Vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale, gelangten. |