Wenn uns die Antike heute marmorweiß erscheint, so täuscht

dieser Eindruck, denn der antike Alltag war sehr stark von Farbigkeit

bestimmt. Nicht nur waren alle steinernen Skulpturen und tönernen

Statuetten bunt bemalt, sondern die Kunst der Antike war generell

in hohem Maße von einer vielfarbigen wie vielfältigen

Bilderwelt gekennzeichnet, die eine große Bandbreite an

Motiven und Themen aufweist und ein Spiegel der griechischen,

etruskischen und römischen Lebenskultur ist. Dementsprechend

groß ist die Bilderfülle, die auf verschiedenen Bildträgern – z.

B. Vasen, Reliefs, Wandmalereien und Mosaiken – überliefert

ist. Die Auswahl der Bildthemen erfolgte dabei aber nicht willkürlich,

denn die Bilder dienten keineswegs einzig der bloßen Dekoration;

vielmehr standen Aussagen und Botschaften dahinter, die sich

an den Betrachter richteten. Das Bild war ein bedeutendes Medium

und diente der Kommunikation innerhalb der Gesellschaft.

Besonders bevorzugt wurden Darstellungen mythischer Geschichten

von Göttern und Helden. Neben Szenen aus den großen

Mythen über die olympischen Götter wie Zeus oder vergöttlichte

Heroen wie Herakles erfreuten sich vor allem die homerischen

Epen zum Trojanischen Krieg oder zu den Irrfahrten des Odysseus

besonderer Beliebtheit. Durch Handelskontakte und den kulturellen

Austausch mit den griechischen Kolonien in Italien hielten Szenen

wie das Paris-Urteil oder Achills Kampf gegen die Amazonenkönigin

Penthesileia sogar in die Bilderwelt der Etrusker Einzug. Auch

in Rom dominierten griechische Mythen die heimischen Bilderwelten:

Sie sind das häufigste Motiv auf Wandmalereien in römischen

Häusern. Sie sollten sowohl die Bildung des Hausherrn unterstreichen

als auch die Funktion eines Raumes hervorheben: In Schlafräumen

etwa wurden gerne die Liebschaften des Zeus dargestellt, farbenprächtige

Beispiele dafür finden sich auch im Landesmuseum Württemberg. Besonders bevorzugt wurden Darstellungen mythischer Geschichten

von Göttern und Helden. Neben Szenen aus den großen

Mythen über die olympischen Götter wie Zeus oder vergöttlichte

Heroen wie Herakles erfreuten sich vor allem die homerischen

Epen zum Trojanischen Krieg oder zu den Irrfahrten des Odysseus

besonderer Beliebtheit. Durch Handelskontakte und den kulturellen

Austausch mit den griechischen Kolonien in Italien hielten Szenen

wie das Paris-Urteil oder Achills Kampf gegen die Amazonenkönigin

Penthesileia sogar in die Bilderwelt der Etrusker Einzug. Auch

in Rom dominierten griechische Mythen die heimischen Bilderwelten:

Sie sind das häufigste Motiv auf Wandmalereien in römischen

Häusern. Sie sollten sowohl die Bildung des Hausherrn unterstreichen

als auch die Funktion eines Raumes hervorheben: In Schlafräumen

etwa wurden gerne die Liebschaften des Zeus dargestellt, farbenprächtige

Beispiele dafür finden sich auch im Landesmuseum Württemberg.

Leda mit dem Schwan.

380/370 v. Chr. Landesmuseum Württemberg,

Stuttgart

©

P. Frankenstein, H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg,

Stuttgart

Ein besonders breites Spektrum an unterschiedlichen Motiven

zeigen die Darstellungen auf griechischen Vasen: Diese bilden

nicht nur die bereits angesprochenen mythischen Wesen, Götter

oder Heroen ab, sondern auch Szenen aus der Lebenswelt: Männerrunden

beim Symposion – manchmal in der Gesellschaft von Hetären,

Athleten beim Training im Gymnasion, Liebeswerbungen, Krieger

im Kampf, Damen beim Schminken und bei der Kleiderauswahl oder

sogar Töpfer bei der Arbeit an der Töpferscheibe. Solche

Bilder erlauben Einblicke in Aspekte des täglichen Lebens,

die in den Schriftquellen nur selten so detailliert geschildert

werden. Zugleich ermöglichen sie Rückschlüsse

darüber, welche Bereiche des Alltags als so prägend

empfunden wurden, dass sie als angemessener Gegenstand für

die Kunstfertigkeit der Vasenmaler galten. Im Wandel der Motive

lassen sich dabei auch Veränderungen im Zeitgeist beobachten,

wie das Beispiel der besonderen Bedeutung zeigt, die Krieg und

Kampf im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus für die Lebensrealität

hatten. In dieser Zeit kämpften nicht nur die einzelnen

Stadtstaaten um die Vormachtstellung, sondern die griechische

Freiheit war durch die Großmacht der Perser bedroht. In

Vasenmalereien schlägt sich dies etwa in der Beliebtheit

des Motivs des Kriegerabschieds nieder: Auf einer Bauchamphora

verabschiedet sich ein Gerüsteter von seiner Frau. Szenen

wie diese sollten an die Möglichkeit des eigenen Todes auf

dem Schlachtfeld erinnern, thematisierten aber zugleich auch

die Möglichkeit eines ruhmreichen, ehrenvollen Todes „für

eine gute Sache“.

Griechische Trinkschale mit Sportdarstellungen, um 500 v.

Chr. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

©

P. Frankenstein, H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg,

Stuttgart

Durch alle Zeiten beliebt waren Athletendarstellungen wie die

von Diskuswerfern oder Ringern, die das männliche Leistungsethos

zum Ausdruck bringen sollten. Das Training des Körpers war

von Bedeutung, um sich anderen gegenüber auszuzeichnen,

zugleich aber auch unerlässlich für den Kampf und die

Verteidigung des Gemeinwesens. Ein gestählter Körper

zählte zudem auch zu den Wesensmerkmalen der moralischen

und geistigen Vollkommenheit – kalos kai agathos (= gut

und schön) galt als Ideal der griechischen Gesellschaft.

Die körperliche Ertüchtigung spielte vor allem in der

Erziehung der Jugend zur Elite eine zentrale Rolle.

Häufiger finden sich bei den Athletendarstellungen auch

Inschriften wie o pais kalos (= der Knabe ist schön). Diese

sogenannten Lieblingsinschriften sind vielfach auf Vasen schönen

jungen Männern und ihren Vorzügen gewidmet, manchmal

werden die Bewunderten auch namentlich genannt. Auf der Stuttgarter

Duris-Schale mit Sportdarstellungen ist dies ein gewisser Chairestratos.

Auch

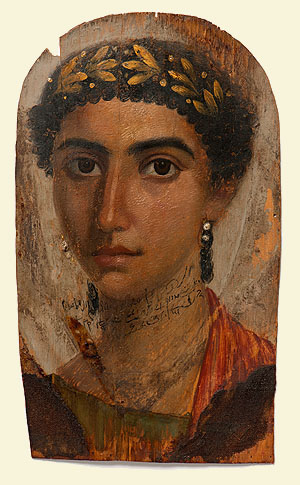

Kulturkontakt und Kulturtransfer schlugen sich besonders deutlich

in Bildern nieder: Bildinhalte wurden dabei ebenso tradiert

und neu aufgenommen wie Formensprache oder spezielle Techniken

in der Malerei. Ein einzigartiges Beispiel für Akkulturationsprozesse

sind die farbenprächtigen Mumienporträts aus dem römischen Ägypten.

Schon seit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen

hatte sich hier die jahrtausendealte pharaonische Tradition mit

der der griechischen Kultur vermischt. Nach der Eroberung durch

die Römer im Jahr 30 vor Christus kam dann auch der römische

Kultureinfluss zum Tragen. Mumienporträts sind auf dünne

Holztafeln gemalte Porträts, die in die Bandagen am Kopfteil

von Mumien eingebunden wurden. Sie entstanden, als die Jenseitsvorstellungen

und der Totenkult der gemischten ägyptisch-griechischen

Bevölkerung auf die römische Bildnistradition und Tafelmalerei

trafen. Das Stuttgarter Mumienporträt der Eirene belegt

besonders eindrucksvoll die multikulturelle Gesellschaft des

römischen Ägyptens. Eine Inschrift nennt hier den Namen

der Toten: „Eirene, Tochter des Silvanos und der Senpnoutis“.

Während Eirenes Vater einen Namen römischen Ursprungs

trägt, ist der Name ihrer Mutter ägyptisch und ihr

eigener typisch griechisch. Auch

Kulturkontakt und Kulturtransfer schlugen sich besonders deutlich

in Bildern nieder: Bildinhalte wurden dabei ebenso tradiert

und neu aufgenommen wie Formensprache oder spezielle Techniken

in der Malerei. Ein einzigartiges Beispiel für Akkulturationsprozesse

sind die farbenprächtigen Mumienporträts aus dem römischen Ägypten.

Schon seit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen

hatte sich hier die jahrtausendealte pharaonische Tradition mit

der der griechischen Kultur vermischt. Nach der Eroberung durch

die Römer im Jahr 30 vor Christus kam dann auch der römische

Kultureinfluss zum Tragen. Mumienporträts sind auf dünne

Holztafeln gemalte Porträts, die in die Bandagen am Kopfteil

von Mumien eingebunden wurden. Sie entstanden, als die Jenseitsvorstellungen

und der Totenkult der gemischten ägyptisch-griechischen

Bevölkerung auf die römische Bildnistradition und Tafelmalerei

trafen. Das Stuttgarter Mumienporträt der Eirene belegt

besonders eindrucksvoll die multikulturelle Gesellschaft des

römischen Ägyptens. Eine Inschrift nennt hier den Namen

der Toten: „Eirene, Tochter des Silvanos und der Senpnoutis“.

Während Eirenes Vater einen Namen römischen Ursprungs

trägt, ist der Name ihrer Mutter ägyptisch und ihr

eigener typisch griechisch.

Mumienporträt der Eirene. Ägypten, 40/50 n. Chr.

Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

Foto © H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

|