Aquarelle, Zeichnungen und Fotografien

Sammlung Elsbeth Kasser

Aus Anlass des 70. Jahrestages der Deportation der Juden Badens

und der Pfalz ins südfranzösische Internierungslager

Gurs zeigt das Museum im Ritterhaus Aquarelle, Zeichnungen und

Fotografien aus der Sammlung Elsbeth Kasser. Die rund 150 Exponate

sind in den Kriegsjahren von Künstlern geschaffen worden,

die im französischen Internierungslager Gurs inhaftiert waren.

Sie geben Einblick in den Lageralltag und künden von den schwierigen

Bedingungen, unter denen sie entstanden sind.

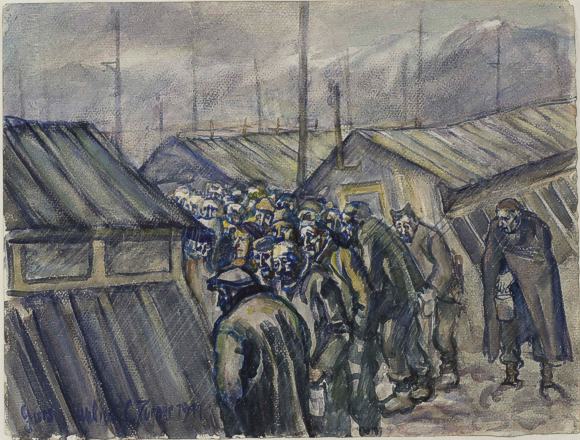

Julius C. Turner, Warten auf die Abendsuppe, Aquarell, 27 x 36

cm, signiert: Gurs julius C. Turner 1941. Repro Museum Ritterhaus

Elsbeth Kasser (1910 - 1992) war von 1940 bis 1943 als Krankenschwester

im Lager Gurs tätig. Dort engagierte sie sich, neben ihrer

pflegerischen Tätigkeit, vor allem auch für Bildung und

Kultur. Wegen ihres humanitären Engagements wurde sie "der

Engel von Gurs" genannt. Ihre Sammlung wird heute durch die

1994 gegründete Elsbeth Kasser-Stiftung betreut und ist im

Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich öffentlich

zugänglich. Ausstellung, Katalog und Plakat wurden teilweise

von Studierenden der Hochschule Luzern – Design & Kunst

konzipiert und gestaltet. Die Deportation nach Gurs

Am 22. Oktober 1940 wurde die gesamte jüdische Bevölkerung

Badens und der Pfalz von den Nationalsozialisten ins südfranzösische

Internierungslager Gurs deportiert. Insgesamt 6 538 Menschen waren

betroffen, fast 100 aus Offenburg. Ohne Vorwarnung hatte man sie

aus ihrem Leben gerissen und ins Elend gestoßen.

Vorausgegangen war ein Beschluss des badischen Innenministers

vom 15. Oktober 1940, der bestimmte, "alle transportfähigen

Volljuden festzunehmen und abzutransportieren". Ausgenommen

waren lediglich ausländische "Nichtarier" und Juden,

die in Mischehen lebten. Über Belfort schob man die Deportierten

nach vielem Hin und Her ins unbesetzte Frankreich ab. Die französische

Regierung der freien Zone in Vichy wurde von den Vorgängen

völlig überrascht und forderte die Rückführung

der Deportierten nach Deutschland. Zunächst brachte man diese

provisorisch im Internierungslager Gurs unter. Doch aus dem Provisorium

wurde eine Dauereinrichtung und statt Rückführung nach

Deutschland wurden ab 1942 – als Folge der Wannseekonferenz – Deportationen

von Gurs in die Vernichtungslager im Osten, besonders nach Auschwitz,

durchgeführt.

Das Lager Gurs war zur Internierung von spanischen Bürgerkriegsflüchtlingen

errichtet worden und hatte von April 1939 bis Mai 1940 von zur

Unterbringung von insgesamt 27 350 Flüchtlingen gedient, die über

die Pyrenäen nach Frankreich geflohen waren.

Von Ende Mai bis Ende September 1940 hielt die französische

Regierung dort 14 795 deutsche und österreichische Frauen

und Kinder fest, die als Zivilpersonen in Frankreich gelebt hatten,

und durch den Kriegseintritt zu "unerwünschten Personen" geworden

waren. Unter diesen Frauen waren auch Jüdinnen, die zuvor

aus Deutschland oder Österreich geflohen waren, sowie Französinnen,

die mit einem Deutschen verheiratet waren. Als die deportierten

badischen und Pfälzer Juden im Lager ankamen, waren dort noch

etwa 700 spanische Bürgerkriegsflüchtlinge und mehrere

tausend "unerwünschte Ausländer" interniert.

Die Lebensbedingungen im Lager Gurs sind als katastrophal zu bezeichnen.

Eng zusammengepfercht in fensterlosen Baracken ohne Heizung, die

lediglich mit Strohsäcken ausgestattet waren, überlebten

viele der Internierten den ersten Winter nicht. Das Lager versank

in Regen und Schlamm, die Verpflegung war schlecht und knapp und

Krankheiten breiteten sich aus.

Die humanitären Hilfsorganisationen versuchten vor allem

die Kinder aus dem Lager herauszuschmuggeln. Die Offenburgerin

Eva Mendelsson (geb. Cohn) konnte zusammen mit ihrer Schwester

auf diese Weise aus dem Lager Gurs gerettet werden. Anlässlich

der Eröffnung der Ausstellung wird sie über die Deportation

und das Leben im Lager Gurs berichten.

Musik und Kunst gehörten zu den wenigen Dingen, die den grauen

Lageralltag aufhellen konnten und die halfen, die harten Lebensbedingungen

zu ertragen. Viele Künstler und Musiker waren im Lager interniert

und pflegten ihre Kunst, so gut es ging. Die Bilder der Ausstellung

geben eindrucksvoll Zeugnis davon.

24. Oktober 2010 bis 30. Januar 2011

|