|

Reliquien, Reliquiare und der Heilige Michael

Herzog Wilhelm ließ Jarl Harald einen Treueid auf

zwei Reliquiare schwören - wie Szene 23 erkennen lässt,

begeht Harald hier jedoch Meineid. Reliquiare sind Behältnisse

für Reliquien, die Überreste von Heiligen, die

einen direkten Zugang zu Gott ermöglichten und somit

von besonderer Wirkkraft waren. Oft hatten die kostbar

gefertigten Reliquiare die Gestalt hausförmiger Sarkophage,

Sinnbild für die Gräber der Heiligen, oder von

Kirchengebäuden.

Zu den beliebtesten Heiligen des Mittelalters zählte

der hl. Michael, der Drachenbezwinger und Überwinder

des Bösen; in Westeuropa galt er als Beschützer

der Soldaten. Wilhelm begann seinen Feldzug gegen Conan,

den Grafen der Bretagne, am Mont-Saint-Michel, sicher,

um sich seines Beistandes zu vergewissern. Als gutes Vorzeichen

für Wilhelms Eroberung von England ist damals wohl auch die Landung der Flotte in

Pevensey am Vorabend des Michaelistages, des 29. Septembers,

gesehen worden. Der hl. Michael spielte auch im christlichen

Missionskonzept eine bedeutende Rolle und wird auf Runensteinen

genannt.

Münzen und Geldpolitik

In England trugen die Münzen den Namen des Königs:

er kontrollierte die Geldpolitik. In der Normandie hatte

der französische König die Kontrolle über

das Münzwesen verloren; es lag nun in der Hand der

Herzöge.

Einziges Zahlungsmittel in Europa war seit merowingischer

Zeit der Silberdenar (dt. Pfennig, engl. penny). Der englische

wog etwa 1,5 g bei hohem Silbergehalt; der normannische

lag unter 1 g und enthielt viel Kupfer. Über das Land

verteilt gab es viele Prägeorte, doch mit einem einheitlichen

Motiv. Für die englische Krone war die Prägung

von Münzen ein einträgliches Geschäft: Jedes

dritte Jahr gab der König einen neuen Münztyp

heraus, und die Bevölkerung musste die alten austauschen

- gegen eine Gebühr. In der Normandie gab es vermutlich

ein ähnliches System. Als König von England behielt

Wilhelm das alte, einträgliche Geldsystem bei, lediglich

der Königsname änderte sich.

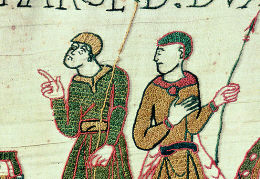

Hand, Gestus und Gebärde

Während die lateinischen Texte über das Geschehen

im Bildteppich in knapper Form informieren, bleiben auch

die handelnden Menschen in den 58 Szenen nicht stumm. Sie

sprechen zu uns in einer Sprache, die heute weitgehend

verloren ist: in Gestik und Gebärden der Hände

und Körper. Wenn die Handelnden sprechen, sind ihre

Hände aktiv: gebietende Zeigefinger, gespreizte Finger,

abwehrende, entgegennehmende oder aggressive Finger. So

erfahren wir aus den Bildern vieles über die Motive

und Stimmungen der Personen und über ihr Verhältnis

zueinander. Während die lateinischen Texte über das Geschehen

im Bildteppich in knapper Form informieren, bleiben auch

die handelnden Menschen in den 58 Szenen nicht stumm. Sie

sprechen zu uns in einer Sprache, die heute weitgehend

verloren ist: in Gestik und Gebärden der Hände

und Körper. Wenn die Handelnden sprechen, sind ihre

Hände aktiv: gebietende Zeigefinger, gespreizte Finger,

abwehrende, entgegennehmende oder aggressive Finger. So

erfahren wir aus den Bildern vieles über die Motive

und Stimmungen der Personen und über ihr Verhältnis

zueinander.

Die Gestik in der mittelalterlichen Kunst geht zurück

auf die der frühchristlichen und antiken Kunst, wo

sie die Gestik der Liturgie, der Rhetorik und des Alltags

wiedergeben. Im Mittelalter verstand man sie so deutlich

wie heute die Stimmen von Schauspielern im Film.

Weitere, verdeckte Hinweise auf das Geschehen und seine

eigentliche Bedeutung gibt uns der Künstler durch

Symbole, Zeichen und Farben sowie durch Zitate und Verweise

in den Randborten.

|