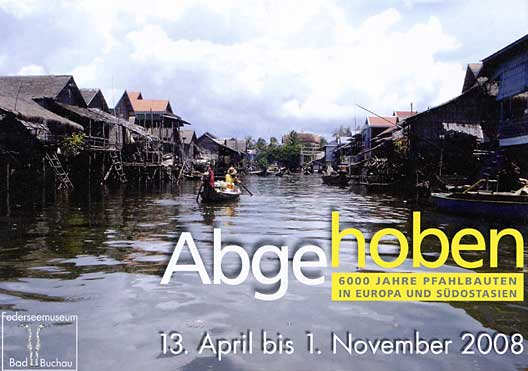

Abgehoben -

6000 Jahre Pfahlbauten in Europa und Südostasien

Das Haus - mehr als nur Wohnen

Nicht jeder hat in unserer Gesellschaft sein eigenes Zuhause,

eingebunden in eine überschaubare Nachbarschaft. Wenige

nur leben heute noch in dem Haus, in dem sie ihre Kindheit

erlebt haben. Wohnen ist in unserer mobilen Gesellschaft

kaum noch mit dem Gefühl einer festen Verbundenheit an eine

bestimmte räumliche oder soziale Umgebung verknüpft. Vielfach

wohnt man nebeneinander, nicht miteinander, individuell

und anonym. Die sozialen Formen des Wohnens und der Wohngemeinschaften

haben sich verändert.

Auch in den indigenen Gemeinschaften in Ländern der Dritten

Welt hat sich das Bauen und Wohnen mit der Globalisierung

und einer verstärkten Mobilität gewandelt. Fast alle dieses

Kulturen befinden sich im Umbruch. Doch ist hier in diesen

stark traditionell orientierten Gesellschaften immer noch

eine starke Bindung des Einzelnen an die Verwandtschaftsgruppe

gegeben, die mit dem Elternhaus und der Hausgemeinschaft

assoziiert wird. Das gilt insbesondere dort, wo mit dauerhaft

errichteten Häusern eine permanente Raumgebundenheit geben

ist und sich im Haus die kulturelle Identität manifestiert.

Haus und Siedlungsgemeinschaft - das "Dorf" - sind nach

wie vor Mittelpunkt ihrer Bezugswelt.

Pfahlbauten in Südostasien - Konstruktion, Funktion und

Symbolik

In vielen indigenen Gesellschaften des insularen Südostasiens

repräsentiert das Haus die Einheit seiner Bewohner als Teil

einer Siedlungs- und Sozialgemeinschaft. Es gibt allen ein

Zuhause, den Lebenden und den Ahnen, den Göttern und den

Geistern. In diesen Gesellschaften wird das Haus zum Symbol

verschiedener Ordnungsprinzipien - es repräsentiert den

Kosmos von überirdischer und irdischer Welt.

Ganz besonders kommt dieses Denken in der Konstruktion der

Pfahlbauten zum Ausdruck, die in ihrer vertikalen Struktur

die Teilung des Makrokosmos in drei Bereiche symbolisieren:

Der Dachkörper als Sinnbild der Oberwelt ist Sitz der Götter

und der Ahnen, der Wohnbereich als Ort der Lebenden, der

ebenerdige Raum zwischen den Pfosten Abbild der Unterwelt.

Zudem weist die horizontale Raumaufteilung als weiteres

grundlegendes Merkmal der südostasiatischen Architektur

jedem Bewohner nach Alter und Geschlecht seinem ihm eigenen

Platz zu.

Die beeindruckenden großen Häuser sind oftmals Mehrfamilienhäuser,

die dem einzelnen Mitglied eine starke Bindung an die Verwandtschaftsgruppe

vermitteln. Es sind Stammhäuser, an die sich die Gruppe

gebunden fühlt und die nicht nur soziales, sondern auch

religiös-rituelles Zentrum der Familie sind.

150 Jahre Pfahlbauforschung

Als im Winter 1853/54 in Obermeilen am Zürichsee Funde

und Pfahlstellungen zum Vorschein kamen, die als Reste vorgeschichtlicher

Dörfer erkannt und mit dem Begriff "Pfahlbauten" belegt

wurden, löste dies ein wahres Pfahlbaufieber aus. Innerhalb

kürzester Zeit wurden an nahezu allen Alpenrandseen und

in vielen Mooren Pfahlbausiedlungen entdeckt. Erstmals rückten

in Europa Siedlungen der Jungsteinzeit und Bronzezeit in

das Blickfeld der noch jungen Altertumsforschung.

Doch angesichts der damaligen Grabungstechnik ließen sich

klare Baufunde kaum beobachten. Stattdessen bediente man

sich bei der Deutung der Überreste ethnographischer Reiseberichte

aus Südostasien und rekonstruierte das Pfahlbaudorf vom

Zürichsee nach der Abbildung einer Pfahlbausiedlung von

Dumont d`Urville in der Doreh-Bucht im Nordwesten Neuguineas,

die zwanzig Jahre zuvor entstanden war.

Die ganz im Geist der Spätromatik und des Historismus getragenen

Vorstellungen von Dörfern auf Pfählen wurde schnell populär

und avancierte zum Ideal "urzeitlicher Ufer- und Moorsiedlungen".

Die Idee vom Dorf, erbaut auf einer Plattform weit draußen

im See und nur über einen Steg mit dem Ufer verbunden, hat

bis heute zu einer anhaltenden Popularisierung der Pfahlbauten

geführt.

Gemeinsam leben, gemeinsam wohnen - 6000 Jahre Pfahlbauten

Mit vielen Mythen hat die moderne Pfahlbauforschung inzwischen

aufgeräumt. Dank der systematischen dendrochronologischen

Untersuchung der Pfahlfelder in den alpennahen Seen und

Mooren ist es inzwischen gelungen, 3800 Jahre Besiedlungsgeschichte

- von der späten Jungsteinzeit bis in die frühe Eisenzeit

- detailgetreu zu verfolgen.

Zusammenhänge zwischen Siedlungsdynamik, Seespiegelschwankung

und Klimaveränderung sowie der Wandel von Siedlungssystemen

und Wirtschaftsformen sind ebenso Themen der aktuellen Forschung

wie technische Innovationen oder Kulturkontakte.

Und dennoch sind viele Fragen allein anhand archäologischer

Daten nur unzureichend zu beantworten: Wie überliefern sich

"Familien", "Haushalte" oder andere "soziale Gemeinschaften"

im archäologischen Befund? Wie lassen sich soziale Handlungen

mit architektonischen Strukturen und archäobiologischen

Daten verknüpfen? Und welche sozialen und ökonomischen Interpretationen

sind denkbar?

Diesen und anderen Fragen versucht sich die Ausstellung

auf spannenden Weise zu nähern. Um Antworten entwerfen zu

können, werden unterschiedliche Konzepte der Hauskonstruktion,

der Raumordnung und Raumwahrnehmung verschiedener ethnischer

Gruppen Kambodschas und Indonesiens präsentiert und den

prähistorischen Pfahlbauten aus Mitteleuropa gegenübergestellt.

|