[S.33] Während unten im Murgtal Großgewerbe

aller Art, vor allem die Holz- und Eisenwerkarbeit, Kraftfahrwerke,

die Eisenbahn, die Kraftwerkanlagen der Schwarzenbach-Murgtalelektrizität

das ehemals so stille Land mit Lärm und Lebtag und Hast

erfüllen, bleiben die Höhen der Natur verbunden, dem

Bauerntum, den Waldleuten. Man sieht viele hochgewachsene Leute

mit starken, knochigen Gesichtern „wie aus Holz geschnitten" in

der Landschaft, auch Männer mit lockigen Andreas-Hofer-Värten

durch die Waldwege gehen mit langen Schritten, die Axt auf dem

Nucken. Und diese tirolisch anmutenden Männer, Einheimische,

erweisen sich bei tieferer Nachforschung tatsächlich als

Nachkommen eingewanderter Tiroler oder Kärntner.

Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die

in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,

fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum

mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten. Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die

in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,

fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum

mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten.

Dem Volkscharakter und der Mundart nach sind die Bewohner des

Ufgaus vorwiegend alemannisch geartet. Dem Schwäbischen

zu schwäbeln sie halt mehr, und bei Rastatt vorne im Murgtal

mischt sich das Fränkische ein. Zwischen Oos und Murg |

[S. 34] liegt ohnedies die Mundartschwelle. In Lichtental heißt

eine Nadel e Guf, eine böse Frau e bös Wiib, eine Maus

e Muus. Iiewele, Grumbiire, Gugumere un Zwetschge gedeihen prächtig.

Aber den Fingerhüten an der „Gäle Eich" schaukeln

Pfifhölderle (Schmetterlinge), auch muß man dort achtgeben,

daß man sich nicht in einen Haufen Klamhooge (Ameisen)

setzt. Die Kinder dürfen im Sommer nach dem z'Obezehre noch

ein wenig uf d'Gaß, und wenn es z'Obeläut, geben sie

einander den Letschtdatsch. Wenn es wetterleuchtet, so heißt

es: 's kühlt sie a. Hagelkörner sind Kitzelbuhne, der

Mund ist allemal e Muul oder e Labb. Im Haus wohnen noch Huuslitt.

Die Feuerwehr wird alarmiert, und die Nachbarin berichtet: „Sie

hän gsait, daß es in der Stadt, in der Schübestroß,

arig brenne dät." Braut und Bräutigam heißen

Hochzeiter und Hochzeitere, aber auch Hochzitter und Hochzittere.

Wenn man die Kinder bedrohen will, so ruft man ihnen zu: „Mei,

der Nachgrabb holt di. I setz der jetzt glei der Kopf zwische

d'Ohre." Oder: „Hit Nacht musch zur Stroof barfießig

ins Bett." Wer duckmäusig ist, dem wird gesagt: „Mach

nit so dumm wie e Klosterhutzel." Es heißt aber auch: „Die

isch wunderfitzig wie e Klosterhutzel."

Das ganze Oostal entlang wird ähnlich gesprochen in niederalemannischer

Art, die in Oos und Scheuern und Balg noch wuchtiger und gedehnter

und auch mit größerem Wortschatz in Übung ist.

Gegen den Rhein zu, in Sinzheim zum Beispiel, nähert sich

die Mundart dem Hanauerischen. Auch die Rheindörfer Plittersdorf,

Ottersdorf, Söllingen, Wintersdorf berühren in vielem

das westliche Geschwister im Elsaß.

Im Hinteren Murgtal klingt das Schwäbische an. Die Dörfer

zeigen in ihrer baulichen Anlage keine auffallenden Besonderheiten.

Sie machen nicht den kennzeichnenden einheit- | [S. 35] lichen

Eindruck wie die Siedlungen des Renchtales etwa. Das Fachwerkhaus

herrscht

vor in dieser holzreichen Gegend. In

Langenbrand, in Weisenbach, in Schönmünzach und Raumünzach,

im Holzmacherdorf Kirschbaumwasen wird ein rauhes Alemannisch

gesprochen. Die Kinder singen einen hübschen Beschwörungsvers

beim geduldigen Pfeifenklopfen:

Ziff, zaff, ziide,

Schlange in de Wiide (Weiden),

Krodde in de Bäch,

Daß mei Päberle nit verbrech.

Das muss „ub'raffelt", das heißt unbeobachtet

und unbesprochen geschehen. Zu den Himbeeren sagen sie in alter

Form die Hindlbeere. Sie gehen in d'Schuel mit dem Buech. Hand

wie die Mehrzahl Hände bezeichnen sie mit Häng.

In den Murgtalgemeinden ist die Festesfreude nicht sehr brauchtumhaltig

vertieft. Nur bei den Hochzeitsfeiern hat sich eine gewisse Überlieferung

erhalten; auch sie wurde sehr selten. Früher wurde meist

erst nachts der Hochzittere und dem Hochzitter der Hochzitsmaie

in die festliche Stube getragen, und die Mädchen brachten

Geschenke dar, mit langen Gedichten überreicht, dabei auch

eine verdeckte Suppenschüssel, die der Hochzitter öffnen

musste. Sie war mit Kindlessachen gefüllt. Erst wenn der

Hochzeitsmaien überreicht war, durfte das Paar sich entfernen.

An manchen Orten wurde der Maien auch früher, etwa beim

Beginn des Mahles, überreicht. |

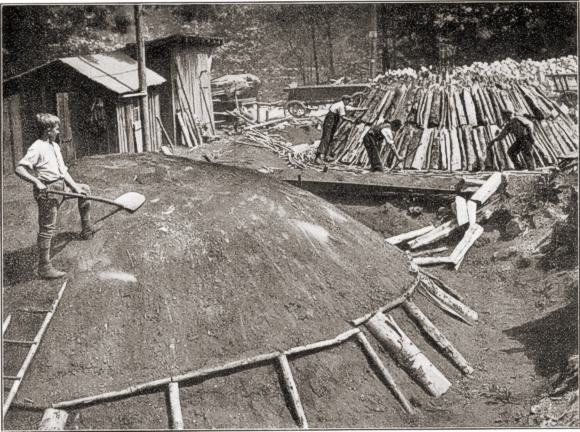

Kohlenmeiler bei Raumünzach. Bad. Heimat 1937 S. 44

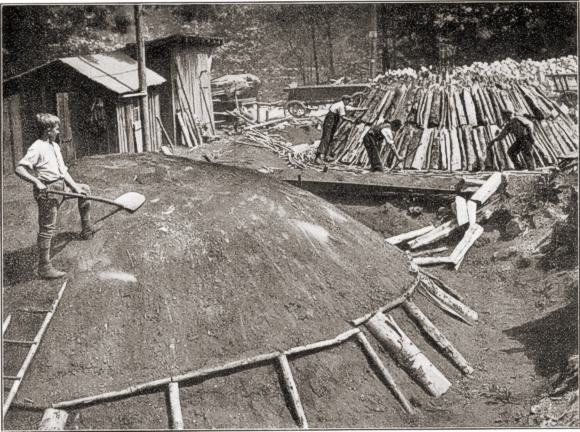

Bild oben: Zimmer- und Holzplatz bei Bermersbach. Im Hintergrund

am Hang die für das Murgtal typischen Heustadel. Bad. Heimat

1937 S. 46

[S. 36] Von der Tracht hört man nichts

mehr. Es gibt zwar noch alte Leute, die zu berichten wissen,

dass in

ihrer

Jugend ein alter

Bauer noch mit dem langen Zwilchrock und dem Nebelspalter in

die Kirche gegangen sei. Die Frauen trugen einstmals kleine Spitzen-Hauben

mit breiten Bändern und einen kurzen Kittel, bis auf die

Hüfte reichend, der im Rückenteil nach unten spitz

auslief; sie nannten ihn den Schnäwelesmutzen. Den Halsausschnitt

deckte ein Dreiecktuch aus Seide. Die Männer gingen in starken,

hirschledernen Kniehosen, langen Strümpfen, scharlachroten

Westen, langen blauen Tuch- oder schwarzen Samtröcken mit

stehenden Kragen und dreieckigen Hüten. Diese bäuerliche

Mannstracht beherrschte das ganze Murgtal wie die Rheingegend.

Es war die übliche Bauernkleidung überhaupt. Sie ist

längst völlig abgelegt worden. Am längsten wird

sich, vorab für die Holzmacher, die Hirschlederne erhalten

haben, ihrer Haltbarkeit wegen. Fasnachtsbrauchtum wurde kaum mehr überliefert. In Horden

brannte man noch Scheibenfeuer ab um die Jahrhundertwende als

einziger Gemeinde im Murgtal. Es geschah drei Wochen vor Fasnacht.

Der Scheibenberg in Horden lässt, wie andernorts auch (in

Baden-Baden die steile Scheibenstraße), auf lange Überlieferung

dieses Frühlingsbrauches schließen. Es wurde in Horden

in den drei Wochen vor Fasnacht wöchentlich dreimal Scheiben

geschlagen, und zwar war es zuletzt ein Vorrecht der Rekruten,

dem inneren Sinn nach das alte Recht der mannbaren Jugend fortsetzend.

|

[S. 37] In vielen Orten des Murgtales, aus

Korden ist es uns besonders bekannt, wurden am 1. Mai die Brunnen

bekränzt.

Auch den Mädchen wurden Maien gestellt oder geschenkt, dagegen

den Missliebigen Sägemehl vors Haus gestreut.

Als man noch im Winter am Spinnrad saß, war das „Stubengehen" im

Brauch, und vor Weihnachten die Zehrnacht oder Sperrnacht, wo

die Nacht hindurch gesponnen, gut gegessen und getrunken, gesungen

und erzählt wurde. Da bekamen die Sagen ringsum ihr eigenes

Leben, die von der Teufelsmühle bei Kaltenbronn, die vom

Grafen Eberstein, vom Rockertweible, vom wütigen Heer; denn

die Landschaft ist ungemein reich an Sagen, die von der Wildheit

und Enge des Murgtales im oberen Lauf, von der Waldeinsamkeit

in Felsen und Schluchten, von den verlassenen, heimlichen Wegen über

die Höhen oder durch dunklen Tann, dem Toben der Wildwasser

ihre meistens grausigen und schwermütigen Geschehnisse und

Gesichter nährten. In der Christnacht banden manche Bauern

die Obstbäume fest zu ihrem Segen. Die Frauen stellten das

weit verbreitete Zwiebelorakel auf: Salz wird in zwölf Zwiebelschalen

einer Frucht gestreut, und je nach dem Feuchtigkeitsgrad des

Salzes soll das Wetter in dem Monat werden, für den eine

Schale bestimmt war.

Wo ein Bienenvater starb, rüttelte man am Bienenstand.

Wo die Hausmutter die Augen für immer schloss, wurde an

die Essigflasche gerührt. Diese Sitten ruhen noch

| [S. 38] heute, heimlicher als je geübt, im altbäuerlichen

Volk und sind nicht nur im Murgtal verbreitet, sondern auch in

der

Rheinebene draußen, im Oos- wie im Albtal, ja, örtlich

abgewandelt, im ganzen Reich, finden sie eigentlich ihre Übung

und ihre tiefe Wurzel im naturhaften Glauben unserer Frühzeit.

Eine Weisheit steckt stets darinnen, bisweilen auch die ewig

unabänderliche Furcht des Menschen vor der Macht des Todes.

Um die Winterwende zieht der Pelznickel durch die Täler

und Orte mit seinem Geleit, und danach, hinter dem Christfest

her, wandern die singenden und heischenden drei Könige.

Zum Pelznickel wird auch bisweilen Pelzemärtel gesagt.

Eine merkwürdige neuzeitliche Sagenbildung bewegt sich

um den Tunnel der Murgtalbahn bei Forbach. Dort geistert ein

Lehrer, der in die Felsen geriet und verunglückte. Nachts

schreckt er als schwarzer Mann die Pferde, die mit Langholz das

Tal herabfahren. Bisweilen fällt auch auf die Menschen,

die in der Dunkelheit durch den Tunnel gehen, Sand, von seiner

gespenstischen Hand gestreut.

Aus dem Mund eines alten „Kördemers" stammt

die Schatzsage: „Ame Krizweg nachts am Zwölfe hen

se emol welle christofle. Se hen en Kreis zöge un sin ni

gstanne. Uf eimol isch „de Gott will is b'hüte" komme

miteme Mühlstei ame Näzfade un hetenen üwerm Kopf

rumglunkere losse. Wer üwer de Kreis nus isch, het Fang

kriegt, wer's aber e Stund usghalte het im Kreis, het e ganze

Hufe Geld kriegt."

Aus Hermann Eris Busse: Der Ufgau. Streifzug durch Landschaft

und Volkstum. Badische Heimat 1937 S. 33 - 38 |

Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die

in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,

fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum

mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten.

Die Industrie hat dem Murgtal und auch den Ortschaften, die

in die Hänge und Tälchen abseits hineingeborgen sind,

fremden Zuzug gebracht. Das hat wie überall dem Volkstum

mehr genommen als gegeben, das ist nie und nirgends aufzuhalten.