|

Die Ausstellung folgt Alexander

dem Großen nach Zentralasien. Im Zentrum stehen die

durch den Zug ausgelösten Wechselwirkungen zwischen

den verschiedenen im Osten des Alexanderreichs präsenten

Kulturen. Dabei endet die Betrachtung nicht mit Alexanders

Tod, sondern zeigt, dass Folgen dieser Kulturbegegnungen

auch Jahrhunderte später noch greifbar sind.

Die Ausstellung gliedert sich in sechs Bereiche:

1. Mythos und Bildnisse Alexanders des

Großen

2. Alexanders Feldzug nach Osten

3. Feind und Faszination – Das persische Großreich

unter den Achämeniden

4. Griechen in Zentralasien

5. Kunst und Kultur unter den Kuschan

6. Ausblick – Das Nachwirken Alexanders in Ost und

West

1. Mythos

und Bildnisse Alexanders des Großen

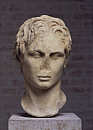

Im ersten Raum stimmt eine stattliche und repräsentative

Auswahl antiker Alexanderporträts auf das Thema ein.

Antike Autoren beschreiben das Aussehen des makedonischen

Königs folgendermaßen: Er hatte einen Haarwirbel über

der Stirn (die sogenannte Anastolé) und hielt den

Kopf ein wenig schief. Seine Augen waren von besonderer

Strahlkraft, und er war relativ klein von Statur. Er wird

darüber hinaus als leidenschaftlich beschrieben, mit

einem außergewöhnlichen Drang nach bislang Unerreichtem. Im ersten Raum stimmt eine stattliche und repräsentative

Auswahl antiker Alexanderporträts auf das Thema ein.

Antike Autoren beschreiben das Aussehen des makedonischen

Königs folgendermaßen: Er hatte einen Haarwirbel über

der Stirn (die sogenannte Anastolé) und hielt den

Kopf ein wenig schief. Seine Augen waren von besonderer

Strahlkraft, und er war relativ klein von Statur. Er wird

darüber hinaus als leidenschaftlich beschrieben, mit

einem außergewöhnlichen Drang nach bislang Unerreichtem.

Marmorköpfe und Statuetten zeigen diese Elemente

und spiegeln verschiedene Typen des Alexanderbildes wider.

Münzdarstellungen illustrieren besonders herausragende

und im jeweiligen kulturellen Umfeld einer Epoche wichtige

Episoden der Alexandervita.

Alexanders geistiger und kultureller Hintergrund

Nach den Bildnissen widmet sich die Ausstellung Alexanders

geistigem und kulturellem Hintergrund. Alexander wurde

im Juli 356 v. Chr. geboren. Er war der erste Sohn des

makedonischen Königs Philipp II. und dessen Frau

Olympias. Seine Herkunft, aber auch seine Jugend- und

Prinzenjahre waren prägend für sein Wesen und

späteres Wirken. Zum Zeitpunkt seiner Geburt arbeitete

sein Vater intensiv an der Neuorganisation des Stammesverbandes

der Makedonen sowie der Festigung seiner eigenen Herrschaft.

Oberstes Ziel war es, Makedonien zu stärken und

in den Rang einer Großmacht zu erheben. Beide Elternteile

rühmten sich mythischer Herkunft: Philipp berief

sich auf den Halbgott Herakles, während Olympias

ihren Stammbaum bis Achill zurückverfolgen konnte.

Beide Helden spielten für Alexander eine große

Rolle und er inszenierte sich bewusst als ihr Nachfolger.

Besonders Achill wurde zu seinem großen Vorbild.

Die Geschichte vom Trojanischen Krieg – Homers „Ilias“ – war

sein Lieblingsbuch, das er der Überlieferung zufolge

stets bei sich trug.

Alexander genoss die bestmögliche Erziehung. Als

er 13 Jahre alt war, wurde der griechische Philosoph Aristoteles

sein Lehrer. Ihm verdankte er Kenntnisse in Literatur und

Philosophie, Geographie und Naturwissenschaften. Der Prinz

absolvierte aber auch eine politische und militärische

Ausbildung. Mit nur 16 Jahren wurde er zum Stellvertreter

seines Vaters und vier Jahre später, nach dessen Ermordung,

König von Makedonien. Bereits Philipp II. hatte einen

Feldzug gegen das persische Reich geplant, den sein Sohn

jetzt in die Tat umsetzte.

2. Alexanders Feldzug nach Osten

Eine neun Meter lange und drei Meter hohe Karte verdeutlicht

zusammen mit einem Zeitstrahl die immense Strecke, die

Alexander während seines elfjährigen Zugs nach

Osten zurücklegte, sowie die wichtigsten Stationen.

Im Frühjahr 334 v. Chr. brach er von Makedonien

aus auf. Mit einem 35.000 Mann starken Heer zog er gegen

das persische Weltreich, dessen Aufgebot unter Dareios

III. um ein Vielfaches größer war. Dennoch

entschied Alexander alle Schlachten für sich. Das

persische Reich umfasste viele Völker.

Heute teilt sich dieser riesige Raum in zahlreiche Staaten:

Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Ägypten, Jordanien,

Irak, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan

und Pakistan.

Eine speziell für die Ausstellung erstellte aufwendige

Computeranimation macht den langen Zug für den Besucher

erfahrbar. Sie fliegt über die gesamte Strecke hinweg

und vermittelt einen starken Eindruck von den unterschiedlichen

Landschaften.

Neben einem ausgeprägten Eroberungswillen wurde Alexander

auch von unstillbarer Wissbegier und der Sehnsucht nach

der Überwindung bestehender Grenzen getrieben. Er

wollte bis ans Ende der bewohnten Welt vordringen. Erst

am Hyphasis, einem Zufluss des Indus, zwangen ihn seine

Soldaten zur Umkehr. Vor seinem Zug wussten die Griechen

nur wenig über die genaue Größe Europas

und Asiens oder die exakte Lage und den genauen Zusammenhang

von Flüssen und Meeren. Alexander nutzte seinen Feldzug

auch zur Erforschung des Landes. Deshalb umfasste sein

Tross nicht nur Soldaten, sondern auch Wissenschaftler

und Vermesser. Sie erschlossen ein bisher weitgehend unbekanntes

Gebiet und veränderten das griechische Weltbild nachhaltig.

Ein Würfelspiel lädt Kinder und Erwachsene zum

Verweilen ein und vermittelt auf spielerische Art historische

Fakten und geografische Gegebenheiten.

Militärische Grundlagen des Alexanderzuges

Eine Auswahl an Helmen, Schienen und Waffen veranschaulicht,

wie Alexanders Truppen in den Kampf zogen. Das Heer umfasste

Fußsoldaten, die mit Lanzen und Schwertern gerüstet

waren, sowie eine Kavallerie mit rund 5.000 Reitern.

Alexander hatte das strategische Geschick seines Vaters

Philipp geerbt. Die Hälfte der Infanteristen formierte

er in der sogenannten Phalanx: Aus dicht geschlossenen

Reihen ragten die 5-6 m langen makedonischen Lanzen (Sarissen)

undurchdringbar hervor. Die Besucher können an einer

originalgetreuen Nachbildung einer solchen Lanze ihr Geschick

zeigen und sehen, wie schwer diese Waffe zu handhaben war.

Alexanders Trumpf war jedoch seine wendige, hervorragend

ausgebildete Kavallerie. Mit ihr überraschte er die

Feinde von den Seiten. Durch kluge Taktik und Strategie

gelang es Alexander, das zahlenmäßig weit überlegene

Heer der Perser in den Schlachten am Granikos 334, bei

Issos 333 und bei Gaugamela 331 in die Flucht zu schlagen.

Eine solche Schlachtenszene zeigt auch das wohl berühmteste

aus der Antike überlieferte Mosaik, das sogenannte „Alexandermosaik“ aus

der Casa del Fauno in Pompeji. In der Ausstellung ist diese

bekannteste Alexanderdarstellung, die auch das Plakat ziert,

gleich mehrfach vertreten. Besonders beeindruckend ist

eine 1:1-Kopie des Mosaiks aus dem 19. Jahrhundert. Der

Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. ließ es

für seine Residenz in Potsdam aus Majolika- Kacheln

herstellen. Zu sehen sind die beiden Gegenspieler Alexander

zu Pferde und Dareios III. auf seinem Streitwagen.

3. Feind und Faszination – Das persische Großreich

unter den Achämeniden

Das persische Weltreich wurde zur Zeit Alexanders von der

Dynastie der Achämeniden beherrscht. Unter ihrer Herrschaft

entstand eine einmalige Kunst. Prunkstücke der achämenidischen

Kunst gehören zweifellos zu den besonderen Schätzen

der Ausstellung: filigrane Schmuckensembles aus Gold und

Silber, edles Tafelgeschirr, prächtig gestaltete Rytha,

Möbelzier sowie architektonische Elemente aus den

Königsresidenzen Susa und Persepolis zeigen Luxus

und Reichtum Persiens. Das persische Weltreich wurde zur Zeit Alexanders von der

Dynastie der Achämeniden beherrscht. Unter ihrer Herrschaft

entstand eine einmalige Kunst. Prunkstücke der achämenidischen

Kunst gehören zweifellos zu den besonderen Schätzen

der Ausstellung: filigrane Schmuckensembles aus Gold und

Silber, edles Tafelgeschirr, prächtig gestaltete Rytha,

Möbelzier sowie architektonische Elemente aus den

Königsresidenzen Susa und Persepolis zeigen Luxus

und Reichtum Persiens.

Griechen und Perser vor der Zeit Alexanders des

Großen

Die Ausstellungsmacher gehen auch darauf ein, wie Griechen

und Perser sich gegenseitig wahrnahmen. Kunstwerke aus

beiden Kulturen zeigen das Bild des jeweils anderen und

veranschaulichen, inwieweit schon vor Alexanders Herrschaft

eine gegenseitige Beeinflussung stattfand. So hatten

die Griechen ein ambivalentes Verhältnis zu den

Persern. Einerseits waren sie die fremden „Barbaren“,

andererseits faszinierte ihre von Reichtum und Luxus

geprägte Welt.

Die Begegnung Alexander mit der achämenidischen

Kultur

Dies galt auch für Alexander den Großen. Zu

Beginn seines Feldzugs waren die Achämeniden der „ideale

Feind“. Im Laufe der Zeit veränderte sich sein

Blick auf den Gegner jedoch grundlegend. Vieles an der

fremden Welt der Achämeniden beeindruckte und faszinierte

ihn. Das galt für den Reichtum und die prunkvolle

Architektur der Königsresidenzen ebenso wie für

das ausgeklügelte Wirtschafts- und Verwaltungssystem.

Er übernahm viele Elemente und verstand sich schließlich

sogar als Nachfolger der achämenidischen Herrscher.

Verbunden damit legte er zu bestimmten Anlässen die

persische Königskleidung an und führte das orientalische

Hofzeremoniell ein.

Dass dies bei seinem griechisch-makedonischen Gefolge

auf großen Widerstand stieß, machen Zitate

entrüsteter Zeitgenossen Alexanders deutlich.

Babylon: von der altorientalischen zur hellenistischen

Metropole

Ein eigener Bereich der Ausstellung widmet sich der Stadt

Babylon.

Eine beeindruckende Computeranimation, die die Metropole

zum Zeitpunkt von Alexanders Einzug rekonstruiert, empfängt

den Besucher. Erstmals wird Babylon auf diese Weise zu

neuem Leben erweckt. Im Morgenlicht eröffnet sich

dem Betrachter aus der Vogelperspektive der Blick über

die Stadt – die mächtige Stadtmauer, den Tempel

und das Ischtar-Tor. Zuletzt wird er Zeuge, wie Alexander

und sein Gefolge durch das Tor in die Stadt einziehen.

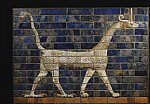

Vom Ischtar-Tor und der Prozessionsstrasse stammen auch

zwei Ziegelreliefs: die Göttin Ischtar, dargestellt

als schreitender Löwe, und ein Mischwesen, ein Schlangendrache,

der den Stadtgott Marduk symbolisiert. Neben diesen prachtvollen

Reliefs zeigt die Ausstellung zahlreiche weitere Funde

aus Babylon sowie ein Holzmodell der Stadt. Vom Ischtar-Tor und der Prozessionsstrasse stammen auch

zwei Ziegelreliefs: die Göttin Ischtar, dargestellt

als schreitender Löwe, und ein Mischwesen, ein Schlangendrache,

der den Stadtgott Marduk symbolisiert. Neben diesen prachtvollen

Reliefs zeigt die Ausstellung zahlreiche weitere Funde

aus Babylon sowie ein Holzmodell der Stadt.

Babylon ist Anfangs- und Endpunkt von Alexanders Feldzug

nach Zentralasien. Die monumentale Architektur und der

hohe Entwicklungsgrad der Wissenschaften beeindruckten

ihn tief. 331 v.

Chr. zog er als „König von Asien“ in

die Stadt und 323 v. Chr. starb er hier nach seiner Rückkehr

aus Zentralasien und Indien.

Der hellenistische Osten: Seleukiden und Parther

Auch außerhalb Babylons gingen in der hellenistischen

Zeit, die auf Alexanders Eroberung des Orients folgte,

einschneidende Veränderungen vor sich. Die Zeit der

Seleukiden, welche die Vorherrschaft über den Osten

nach Alexanders Tod "geerbt" hatten, und der

nachfolgenden Parther verdeutlicht die kulturelle Vielfalt

im politischen Gefüge des großen vormaligen

Alexanderreichs. Die in diesem Bereich präsentierten

Götterdarstellungen zeigen die Verbindung griechischer

und lokaler Traditionen. Funde aus der parthischen Fürstenresidenz

Nisa weisen einen hohen Hellenisierungsgrad auf und beeindrucken

durch ihre exquisite Qualität.

4. Griechen in Zentralasien

Im Anschluss folgt der Besucher Alexander nach Zentralasien,

in eine der reichsten Provinzen des persischen Reiches – nach

Baktrien und das benachbarte Sogdien. Der König

hielt sich in diesem Gebiet drei Jahre lang auf (329-327

v. Chr.) und begegnete hier der größten Gegenwehr.

Zur Sicherung seiner Herrschaft gründete Alexander

Städte und Festungen und siedelte dort Tausende

Veteranen aus seinem Heer an. In Baktrien erfuhr Alexander

jedoch nicht nur den größten Widerstand auf

seinem Zug nach Osten, sondern heiratete schließlich

auch Roxane, die Tochter eines lokalen Fürsten,

und demonstrierte damit seine Vorstellung von einem geeinten

Vielvölkerstaat. Im Zusammenleben mit den Einheimischen

bildete sich bald eine griechisch-orientalische Mischkultur

heraus – der Beginn der hellenistischen Zeit Baktriens. Im Anschluss folgt der Besucher Alexander nach Zentralasien,

in eine der reichsten Provinzen des persischen Reiches – nach

Baktrien und das benachbarte Sogdien. Der König

hielt sich in diesem Gebiet drei Jahre lang auf (329-327

v. Chr.) und begegnete hier der größten Gegenwehr.

Zur Sicherung seiner Herrschaft gründete Alexander

Städte und Festungen und siedelte dort Tausende

Veteranen aus seinem Heer an. In Baktrien erfuhr Alexander

jedoch nicht nur den größten Widerstand auf

seinem Zug nach Osten, sondern heiratete schließlich

auch Roxane, die Tochter eines lokalen Fürsten,

und demonstrierte damit seine Vorstellung von einem geeinten

Vielvölkerstaat. Im Zusammenleben mit den Einheimischen

bildete sich bald eine griechisch-orientalische Mischkultur

heraus – der Beginn der hellenistischen Zeit Baktriens.

Neben Syrien und Babylon ist Baktrien eines der interessantesten

Gebiete für die Erforschung des hellenistischen Orients,

denn hier liegen verhältnismäßig dicht

benachbart einige bedeutende Fundstätten. Die Ausstellung

stellt drei davon vor: die erst kürzlich ausgegrabene

Festung Kurgansol, die hellenistische Stadt Ai Khanoum

und den Oxos-Tempel in Tachti Sangin.

Festung Kurgansol

Die Ergebnisse der 2008 beendeten Ausgrabung in der Festung

Kurgansol im Süden Usbekistans gehören sicherlich

zu den besonders eindrucksvollen Inszenierungen der Ausstellung.

Der Fund ist eine Sensation, denn wie erste Datierungen

ergaben, handelt es sich dabei wahrscheinlich um eine

der sechs Festungen, die Alexander der Große im

Jahr 328 v. Chr. in diesem Gebiet errichtet haben soll.

Neben der Architektur und vielen Kleinfunden ist besonders

eine tönerne Badewanne bemerkenswert. Eine solche

Badewanne war bisher für diese Zeit nur aus dem

Mittelmeerraum bekannt und lässt sich an dieser

Stelle nur durch die Präsenz griechischer Kulturträger

erklären. Auf Basis der Funde wurde für die

Ausstellung eine Computeranimation der Festung erstellt.

Lage und Aufbau werden auf diese Weise detailliert deutlich.

Außerdem beeindruckt ein detail-, farb- und materialgetreues

Modell der Badewanne in Originalgröße. Die Ergebnisse der 2008 beendeten Ausgrabung in der Festung

Kurgansol im Süden Usbekistans gehören sicherlich

zu den besonders eindrucksvollen Inszenierungen der Ausstellung.

Der Fund ist eine Sensation, denn wie erste Datierungen

ergaben, handelt es sich dabei wahrscheinlich um eine

der sechs Festungen, die Alexander der Große im

Jahr 328 v. Chr. in diesem Gebiet errichtet haben soll.

Neben der Architektur und vielen Kleinfunden ist besonders

eine tönerne Badewanne bemerkenswert. Eine solche

Badewanne war bisher für diese Zeit nur aus dem

Mittelmeerraum bekannt und lässt sich an dieser

Stelle nur durch die Präsenz griechischer Kulturträger

erklären. Auf Basis der Funde wurde für die

Ausstellung eine Computeranimation der Festung erstellt.

Lage und Aufbau werden auf diese Weise detailliert deutlich.

Außerdem beeindruckt ein detail-, farb- und materialgetreues

Modell der Badewanne in Originalgröße.

Oxos-Tempel

Die Funde aus dem Oxos-Tempel spiegeln den Reichtum Zentralasiens

wider. Dieses Heiligtum liegt im Süden des heutigen

Tadschikistan. Der Tempel wurde bald nach Alexanders

Eroberung von Baktrien gegründet und blieb – mehrfach

zerstört aber immer wieder aufgebaut – bis

zum Ende der Kuschanzeit ein bedeutendes Kultzentrum.

Dass hier der Flussgott Oxos verehrt wurde, belegt die

griechische Inschrift auf dem Sockel einer Bronzefigur.

Sie zeigt den aus der griechischen Mythologie bekannten

Satyr Marsyas, der die Doppelflöte – eigentlich

eine Art Oboe – bläst. Diese und andere von

den Pilgern ins Heiligtum gestiftete wertvolle Gaben

zeigen die Vermischung von griechischen und zentralasiatischen

Einflüssen. Die Funde aus dem Oxos-Tempel spiegeln den Reichtum Zentralasiens

wider. Dieses Heiligtum liegt im Süden des heutigen

Tadschikistan. Der Tempel wurde bald nach Alexanders

Eroberung von Baktrien gegründet und blieb – mehrfach

zerstört aber immer wieder aufgebaut – bis

zum Ende der Kuschanzeit ein bedeutendes Kultzentrum.

Dass hier der Flussgott Oxos verehrt wurde, belegt die

griechische Inschrift auf dem Sockel einer Bronzefigur.

Sie zeigt den aus der griechischen Mythologie bekannten

Satyr Marsyas, der die Doppelflöte – eigentlich

eine Art Oboe – bläst. Diese und andere von

den Pilgern ins Heiligtum gestiftete wertvolle Gaben

zeigen die Vermischung von griechischen und zentralasiatischen

Einflüssen.

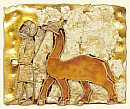

Wunderbar erhaltene, ausdrucksvolle Porträtköpfe

von Tonskulpturen, bemalt und teilweise vergoldet, reich

verzierte, aus Elfenbein gefertigte Schmuckelemente und

Schwertscheiden, Flöten aus Bein (im Oxos-Tempel wurde

die weltweit größte antike Flötensammlung

entdeckt), Schiefergefäße mit farbigen Steineinlagen

sowie filigraner und figürlicher Goldschmuck ziehen

sicher jeden Besucher in ihren Bann.

Ai Khanoum

Die Ruinenstätte Ai Khanoum in Nord-Afghanistan ist

eine der am besten erhaltenen hellenistischen Stadtanlagen.

Außerordentliche Funde, die das Nebeneinander und

die Mischung der griechischen und altorientalischen Stile

eindrucksvoll zeigen, konnten aus dem Nationalmuseum in

Kabul für die Mannheimer Ausstellung entliehen werden.

Die ausgewählten Objekte sind zum ersten Mal außerhalb

Afghanistans zu sehen.

5. Kunst und Kultur unter den Kuschan

Im nächsten Ausstellungsbereich wird die spät-

und nachhellenistische Kulturentwicklung in Zentralasien

beleuchtet. Das graeco-baktrische Reich brach unter dem

Einfall östlicher Reiternomaden – der Jüeh-Chi – um

ca. 135 v. Chr. zusammen.

Diese übernahmen jedoch zahlreiche Elemente der graecobaktrischen

Kunst. Aus den Jüeh-Chi ging die Kuschandynastie hervor,

die beginnend mit der Zeitenwende ihr Reich über den

Hindukusch hinaus nach Osten ausbreitete. Dadurch entstanden

kulturelle Bezüge anderer Art, die zur Herausbildung

einer neuen Kunst mit hellenistischen und östlichen

Einflüssen führten.

Dabei spielten der Buddhismus und die damit verbundenen

Bildthemen eine besondere Rolle. Anhand von Exponaten aus

drei verschiedenen Regionen veranschaulicht die Ausstellung

die starken Verwebungen der unterschiedlichen Kultureinflüsse

innerhalb dieser jungen Kunstsprache.

Begram und der Handel zwischen Ost und West

Ein besonderes Augenmerk wird der kuschanzeitlichen Stadt

Begram in Afghanistan gewidmet. Bei Ausgrabungen legten

Archäologen Räume frei, in denen eine Unmenge

von prunkvollen Funden entdeckt wurde. In Ägypten

gefertigte Gläser, Gipsmedaillons mit griechischrömischen

Motiven, welche den lokalen Handwerkern als Bildvorlagen

für ihre Arbeiten dienten, chinesische Lackarbeiten

und indisches Elfenbein geben ein Zeugnis vom regen Handel,

der unter den Kuschan zwischen Zentralasien und dem Mittelmeerraum,

aber auch mit Indien und dem Fernen Osten getrieben wurde.

Die Kuschanfürsten, so lässt sich daraus ablesen,

hatten offenbar großes Gefallen an den wertvollen

Importgütern aus aller Welt, und unterstützten

daher nachhaltig diesen frühen internationalen Handel.

Buddhistische Kunst in Baktrien und Gandhara

In den nordwestlich von Indien gelegenen Regionen Gandhara

und Baktrien gewann der Buddhismus ab dem 1. Jahrhundert

n. Chr. unter der Kuschandynastie an Einfluss und erlebte

eine erste Blütezeit. Das buddhistische Kunstschaffen der

Kuschan-Zeit ist von einer eindrucksvollen Vielfalt kultureller

Einflüsse geprägt. Greifbar wird diese Verschmelzung

in der so genannten Gandhara-Kunst, die hellenistische

und altindische Elemente verband. Es kam zu einer einzigartigen

Verknüpfung griechischer und buddhistischer Gottesvorstellungen.

So stammen viele der frühesten menschengestaltigen

Buddha-Darstellungen aus dieser Region und zeigen deutliche

Anleihen an die Götterbilder der Hellenen. Die Ausstellung

zeigt Funde aus Gandhara, darunter ein mit Eroten verzierter

Fries und eine Stützfigur im Stil der griechischen

Atlanten.

Die Exponate in diesem Bereich stammen aber auch aus dem

Kloster Hadda in Afghanistan und dem südusbekischen

Kultzentrum Kara- Tepe, so beispielsweise ein bemalter

und vergoldeter Buddhakopf. Die Exponate in diesem Bereich stammen aber auch aus dem

Kloster Hadda in Afghanistan und dem südusbekischen

Kultzentrum Kara- Tepe, so beispielsweise ein bemalter

und vergoldeter Buddhakopf.

6. Ausblick – Das

Nachwirken Alexanders in Ost und West

Sowohl im Osten als auch im Westen hinterließ Alexander

der Große Spuren. Immer wieder haben seine Person

und der sich um ihn rankende Mythos Künstler inspiriert.

Im abschließenden Bereich zeigen die Ausstellungsmacher

an ausgewählten reich illustrierten Prachthandschriften

die mittelalterliche Rezeption sowohl in Europa als auch

in Asien.

|