Vor 300 Jahren soll Markgraf Karl Wilhelm bei der Jagd eingeschlafen

sein und sich seine Fächerstadt erträumt haben. Zwar

gibt es eine schriftliche Quelle, die von dieser Begebenheit

berichtet, doch scheint dies eher eine schöne Legende der

Nachwelt zu sein. Die Gründung und Gestaltung von Schloss

und Stadt Karlsruhe, in der sich das absolutistische Staatssystem

widerspiegelt, basiert vielmehr auf bewusster Planung. Unbestritten

ist jedoch, dass der Markgraf selbst als Urheber der Gestaltung

gilt.

Ausgangspunkt von Karl Wilhelms Bauvorhaben war die Zerstörung

der markgräflichen Residenz von Baden-Durchlach, die Karlsburg

in Durlach, während der Pfälzischen Erbfolgekriege

1689. Markgraf Karl Wilhelm stand damit vor der Wahl, die Karlsburg

entweder wieder aufzubauen oder eine neue Anlage zu errichten.

Er entschied sich für letzteres und folgte damit unmittelbar

einem Trend seiner Zeit: Nach dem Vorbild des vom französischen „Sonnenkönig" Ludwig

XIV. vor den Toren von Paris errichteten Versailles begannen

auch die deutschen Fürsten Anfang des 18. Jahrhunderts,

räumlich ausgreifende neue Residenzen in der freien Ebene

zu errichten. Die ab 1661 ausgebaute große Schlossanlage

von Versailles mit ihren rechtwinklig ausgerichteten Seitenflügeln,

drei strahlenförmig auf den Ehrenhof zulaufenden Straßen

und der hinter dem Schloss weit ausgreifenden Anlage mit Lustgarten

und anschließendem Landschaftsgarten gilt als architektonisches

Vorbild für alle Schlossgründungen dieser Zeit. Im

deutschen Südwesten entstanden so die Schlösser in

Ludwigsburg, Rastatt (gegründet vom Markgrafen Ludwig Wilhelm

von Baden-Baden, dem Türkenlouis, aus der katholischen Linie

des Hauses Baden) - und eben Karlsruhe.

Modell der Gründungsanlage von Schloss und Stadt. Badisches Landesmuseum

Karlsruhe

Die Gründung Karlsruhes fällt in die Zeit des Rastatter

Friedens, der am 6. März 1714 unterzeichnet wurde und den

seit 1701 wütenden Spanischen Erbfolgekrieg beendete. Er

begründete die Hoffnung auf eine friedvolle Epoche in Europa.

Der Reiseschriftsteller Karl Ludwig Wilhelm von Pöllnitz

besuchte Karlsruhe in der Gründungszeit. Sein Bericht kann

zwar nicht als wahre historische Quelle angesehen werden, doch

ist schon beachtenswert, dass auf das Oberrheingebiet als Kriegsschauplatz

hingewiesen wird. Pöllnitz lässt den Markgrafen Karl-Wilhelm

in wörtlicher Rede zur Gründung seiner Stadt sagen: „Hierbey

habe ich auch dieses noch in Überlegung gezogen, daß meine

Lande jedesmal ein rechter Schauplatz des Krieges gewesen; ich

aber nicht im Stande bin, eine Vestung hier anzulegen, oder auch

nur den Ort mit einer Mauer zu umgeben. Wie soltet ihr also wohl

für vernünftig halten können, vieles Geld auf

einen Ort zu wenden, welchen ich gar leicht eben so wieder könte

abbrennen sehen, wie ich es leider an meinem Schloß zu

Durlach, und an meinen ändern Lust-Häusern habe wahrnehmen

müssen, als welche die Franzosen in die Asche gelegt haben?"

So ließ Karl Wilhelm von Baden-Durlach Schloss und Stadt

Karlsruhe aus Holz errichten. Dafür hatte er noch weitere

Gründe: Mit Holz ließ sich entscheidend billiger und

schneller bauen als mit Backsteinen. Reiseschriftsteller Pöllnitz

lässt den Markgrafen weiter berichten: „Vielmehr da

ich nicht der reichste Herr bin, habe ich bloß ein Hauß nach

meinen Umständen erbauet, und will ich lieber, daß man

von mir sagen solle, ich wohne übel, und hätte dabey

keine Schulden, als daß man sagte, ich hätte ein kostbares

Schloß, wäre aber vieles schuldig." Schließlich

wollte Karl Wilhelm das Schloss selbst nutzen und nicht für

seine Nachkommen errichten. Schon zwei Jahre nach der Gründung

verlegte er die Residenz offiziell von Durlach nach Karlsruhe. So ließ Karl Wilhelm von Baden-Durlach Schloss und Stadt

Karlsruhe aus Holz errichten. Dafür hatte er noch weitere

Gründe: Mit Holz ließ sich entscheidend billiger und

schneller bauen als mit Backsteinen. Reiseschriftsteller Pöllnitz

lässt den Markgrafen weiter berichten: „Vielmehr da

ich nicht der reichste Herr bin, habe ich bloß ein Hauß nach

meinen Umständen erbauet, und will ich lieber, daß man

von mir sagen solle, ich wohne übel, und hätte dabey

keine Schulden, als daß man sagte, ich hätte ein kostbares

Schloß, wäre aber vieles schuldig." Schließlich

wollte Karl Wilhelm das Schloss selbst nutzen und nicht für

seine Nachkommen errichten. Schon zwei Jahre nach der Gründung

verlegte er die Residenz offiziell von Durlach nach Karlsruhe.

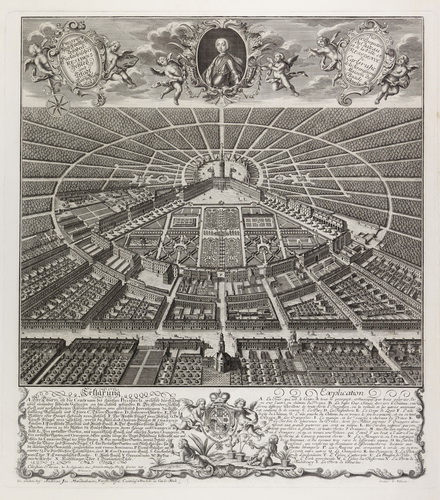

Prospekt der Stadt- und Schlossanlage

Christian Thran, Karlsruhe, 1739

Kupferstich

© Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Die Grundsteinlegung für „Carols Ruhe" erfolge

am 17. Juni 1715. Dabei hatte Karl Wilhelm zunächst ein

Lustschloss im Hardtwald geplant, der sich nördlich einer

von Durlach nach Mühlburg verlaufenden Land- und Poststraße

erstreckte. Der Architekt Friedrich von Batzendorf zeichnete

wohl im Frühjahr 1715 das „Dessein eines Fürst.

Lusthauses in den Haardt Wal". Der Plan zeigt ein Fachwerkgebäude

mit schräg gestellten, im rechten Winkel zueinander stehenden

Seitenflügeln und rückwärtig angebautem Turm.

Die für das Karlsruher Schloss charakteristische Architektur

war also von Beginn an angelegt. Karl Wilhelm entschied sich

dann aber rasch für den Bau einer Residenz mit einer angegliederten

Stadt.

Für die Erschließung des Hardtwaldes wurde ein Wegenetz

aus 32 Radialstraßen gebaut, wie es die zeitgenössische

Jagdliteratur empfahl. Die Wegeanlage folgt den Richtungslinien

eines 32-windigen Kompasses und ergibt im Gesamten das Bild einer

in alle Richtungen ausstrahlenden Sonne. Im Zentrum der Anlage

wurde ein achteckiger Turm errichtet. Er ist bis heute Mittelpunkt

der Gesamtanlage aus Schloss und Stadt. Die Stadt entwickelte

sich nach Süden hin aus neun Radialen und bildete die Form

eines gleichseitigen Dreiecks.

Dem Turm wurde nach Süden das Schloss vorgelagert. Beide

Gebäude verband ein eingeschossiger Gang. Im Zentrum des

Schlosses, dem so genannten Corps de Logis, das der Markgraf

selbst nutzte, waren u.a. das private Speisezimmer, der Audienzraum,

die Bibliothek und die Schlosskirche untergebracht. Der rechte,

nach Osten gelegene Flügel war ganz dem Vergnügen des

Markgrafen und seines Hofstaates gewidmet. Dort gab es ein Theater

und einen weiträumigen Ballspielsaal. Der Westflügel

wurde hingegen nur etwa zur Hälfte gebaut, blieb also unvollendet.

So erreichte das Karlsruher Schloss unter seinem Erbauer Karl

Wilhelm nie die für die barocke Architektur typische Symmetrie,

die auf allen zeitgenössischen Veduten aber in idealtypischer

Vollendung dargestellt wurde.

An der Vorderseite des Schloss befand sich der symmetrisch angelegte

Lustgarten Karl Wilhelms, der mit Blumenrabatten, Fontänen,

Vogelvolieren etc. ausgestattet und seitlich von Kastanienalleen

gesäumt wurde. Die Platzierung des Lustgartens vor dem Schloss

ist ein Aiieinstellungsmerkmai der Karlsruher Anlage, befinden

sich barocke Lustgärten doch üblicherweise unmittelbar

hinter dem Schloss und gehen dann in der Distanz in den Landschaftsgarten über.

Orangerien und Marställe bildeten die seitlichen Rahmen

des Lustgartens. Den südlichen Abschluss schufen wiederum

die sogenannten Zirkelhäuser, in denen Karl Wilhelm den

Adel und Hofbeamte ansiedeln wollte. Diese acht zweistöckigen

Mansardenhäuser mit vorgelagerten Arkadengängen waren

in einer im Viertelkreis stehenden Reihe angeordnet. Dahinter,

und also in weiterer Distanz zum Fürsten, lagen die Bürgerhäuser,

die in der ersten Bauphase einstöckig mit Mansardendach

gebaut wurden.

Am südlichen Rand der Stadtanlage bildete sich ein bürgerliches

Zentrum mit Kirchen, Rathaus, Marktplatz und Gymnasium. Die zentrale

evangelischlutherische Konkordienkirche wurde als Grablege des

Stadtgründers Karl Wilhelm von Baden-Durlach gebaut. Eine

Radialstraße weiter östlich wurde eine kleinere evangelisch-lutherische

Kirche errichtet. Der dazu Richtung Westen spiegelsymmetrisch

liegende Bauplatz für eine katholische Kirche blieb unbebaut.

Zwar hatte Karl Wilhelm in seinem Privilegienbrief zur Stadtgründung

1715 die Religionsfreiheit garantiert, da aber die Katholiken

in Bischof und Papst geistliche Oberhäupter hatten und also

den protestantischen Markgrafen nicht als einzigen Herren anerkannten,

wurde ihnen das Recht auf eine eigene Kirche verwehrt.

Schloss mit heutigem vorderen Schlossgarten

Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts war das Karlsruher Schloss

baufällig geworden. So musste Markgraf Karl Friedrich, der

mit seiner Volljährigkeit 1746 die Nachfolge seines Großvaters

Karl Wilhelm antrat, grundlegende Umbaumaßnahmen durchführen.

In einer rund zwanzig Jahre dauernden Bauphase erhielt das Karlsruher

Schloss die Form, in der es sich auch heute - also in der nach

der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg rekonstruierten Form

- nach außen hin präsentiert. Das Schloss erhielt

seine vollständige symmetrische Form. Corps de Logis und

Turm wurden durch einen zweigeschossigen Galeriebau verbunden.

Die Schlossfassade wurde mit einem Figurenprogramm ausgestattet.

Die Schlosskirche wurde an das äußere Ende des Ostflügels

verlegt und zwei Seitengebäude, der Küchenbau im Westen

und die Bibliothek im Osten, gebaut. Auch der Lustgarten fand

einen neuen Platz - an der Rückseite des Schlosses. Im Gegenzug

wurde vor dem Schloss ein Paradeplatz eingerichtet, den zum Schloss

hin zwei neue Wachhäuser abschlossen und an Stelle der mittleren

Orangerie wurde ein Hoftheater gebaut.

Das Karlsruher Schloss blieb bis 1918 Residenz der Markgrafen

und Großherzöge (ab 1806) von Baden. Nachdem Großherzog

Friedrich II. 1918 abgedankt hatte, ging das Karlsruher Schloss

in das Eigentum des Landes Baden über und wurde als Sitz

des neu gegründeten Badischen Landesmuseums bestimmt. Der

Zweite Weltkrieg brachte als Folge eines Luftangriffs der Alliierten

auf Karlsruhe vom 27. September 1944 die Zerstörung des

Schlosses und seiner historischen Innenräume. Im Mai 1955

begann die Wiedererrichtung. Am 13. Juni 1966 wurde das vollständig

wieder aufgebaute Schloss dem Badischen Landesmuseum übergeben.

|