|

Die Goldene Bulle von 1356 war das wichtigste der „Grundgesetze“ des

Heiligen Römischen Reiches und regelte die Modalitäten

der Wahl und der Krönung der römisch-deutschen Könige

durch die Kurfürsten bis zum Ende des Alten Reiches 1806. Die Goldene Bulle von 1356 war das wichtigste der „Grundgesetze“ des

Heiligen Römischen Reiches und regelte die Modalitäten

der Wahl und der Krönung der römisch-deutschen Könige

durch die Kurfürsten bis zum Ende des Alten Reiches 1806.

Gemäß der mittelalterlichen Privilegientradition

wurde dieses Gesetz als Urkunde für die sieben Kurfürsten

ausgestellt. Der Name ging von dem großen Goldsiegel (Goldblech,

mit Wachs gefüllt), mit dem die Ausfertigungen besiegelt

wurden, auf die ganze Urkunde über. Nannte Kaiser Karl IV.

sie noch „unser keiserliches rechtbuch“, setzte sich

unter König Ruprecht von der Pfalz (1400 – 1410) der

Name „Goldene Bulle“ durch. Die Urkunde wurde in

sieben Exemplaren, für jeden der Kurfürsten eine, ausgefertigt,

später erhielten die Reichsstädte Nürnberg und

Frankfurt ebenfalls jeweils eine Ausfertigung.

Die ersten 23 Kapitel (Nürnberger Gesetzbuch) wurden in

Nürnberg erarbeitet und am 10. Januar 1356 auf dem Nürnberger

Hoftag verkündet, die Kapitel 24 bis 31 (Metzer Gesetzbuch)

am 25. Dezember 1356 in Metz. Formal ist die Urkunde ein kaiserlicher

Rechts-Erlass („de imperialis potestas plenitudine“ – aus

der Fülle kaiserlicher Macht), ihr voraus gingen aber eingehende

Beratungen mit den Fürsten.

Die beiden Gesetzbücher sind in folgende Kapitel aufgegliedert:

Das Nürnberger Gesetzbuch:

1. Zusammensetzung des Geleits der Kurfürsten

2. Die Wahl des römischen Königs

3. Rang und Sitzordnung der drei Erzbischöfe von Mainz,

Trier und Köln

4. Rang und Sitzordnung der übrigen Kurfürsten

5. Von den Rechten des Pfalzgrafen bei Rhein und des Herzogs

von Sachsen bei Vakanz des Reichs

6. Vom Rang der Kurfürsten im Vergleich zu den gemeinen

Fürsten

7. Von der Nachfolge in den Kurfürstentümern

8. Von den Freiheiten des Königs von Böhmen und seiner

Leute

9. Von Silber, Gold und anderen Bodenschätzen in Böhmen

10. Vom Münzrecht des Königs von Böhmen

11. Von den Freiheiten der Kurfürsten

12. Vom Versammlungsrecht der Kurfürsten

13. Von der Widerrufung der Freiheiten

14. Von denen, die ihre Lehengüter unberechtigt aufgeben

15. Über Verschwörer

16. Von den Pfahlbürgern

17. Über die Absage (Fehde)

18. Über die Wahlausschreiben

19. Mandat der Kurfürsten für zur Königswahl bevollmächtigte

Gesandte

20. Von den Gemeinsamkeiten der Kurfürsten und ihren Rechten

21. Von der Ordnung des Aufzugs der Erzbischöfe

22. Von der Ordnung des Aufzugs der weltlichen Kurfürsten

und vom Tragen der Reichsinsignien

23. Von den Segenshandlungen der Erzbischöfe in Anwesenheit

des Kaisers

Metzer Gesetze:

24. (Majestätsrecht der Kurfürsten)

25. (Erbfolge im Kurfürstentum)

26. (Ankunft der Kurfürsten bei Hoftagen)

27. Über die Ämter der Kurfürsten bei feierlichen

Hoftagen

28. (Tischordnung für Kaiser, Kaiserin und Kurfürsten)

29. (Wahl- und Krönungsorte des deutschen Königs)

30. Über den Empfang der Lehen der Kurfürsten

31. (Unterrichtung in der lateinischen, italienischen und slawischen

Sprache)

Die Urkunde wurde in lateinischer Sprache verfasst, deutsche Übersetzungen

erschienen bereits im 15. Jahrhundert, waren aber bis zum Ende

des Alten Reiches nur Behelfsmittel zum Verständnis.

Die Goldene

Bulle bestätigt im Wesentlichen bereits bestehendes

Recht und verkündet es als kaiserliches Gesetz. Für

die Kurpfalz und ihren damals regierenden Pfalzgrafen Ruprecht

I. bedeutet das zunächst die Sicherung der alleinigen Kurwürde

und den Ausschluss aller bayerischen Ansprüche. Die Goldene

Bulle bestätigt im Wesentlichen bereits bestehendes

Recht und verkündet es als kaiserliches Gesetz. Für

die Kurpfalz und ihren damals regierenden Pfalzgrafen Ruprecht

I. bedeutet das zunächst die Sicherung der alleinigen Kurwürde

und den Ausschluss aller bayerischen Ansprüche.

Die weiteren Bestimmungen sind:

- Festlegung der Reihenfolge der Kurstimmen mit Trier, Köln,

Böhmen, Pfalz, Sachsen, Brandenburg und Mainz. Die Mainzer

Stimme war die letzte, weil dem Mainzer Erzbischof die Abfrage

der Stimmen oblag – erst danach gab er selbst seine Stimme

ab.

- Dem Kurfürst von der Pfalz steht das Reichsvikariat am

Rhein, in Schwaben und inden Ländern fränkischen

Rechts zu.

- Die Gerichtsbarkeit des Kurfürsten von der Pfalz über

den König wird genau festgelegt.

- Die Erbfolge in den Kurfüstentümern wird nach dem

Erstgeburtsrecht festgelegt, Fragen der der Ersatz-Erbfolge

und der Vormundschaft werden geregelt

- Die Mündigkeit zur Kur wird auf 18 Jahre festgesetzt.

- Die Kurfürsten erhalten das „Privilegium de non appellando“ und

damit Befreiung der Kurfürstentümer von der kaiserlichen

Appellationsgerichtsbarkeit.

- Das Krönungszeremoniells des Königs und Kaisers und

die Ausübung der Erzämter werden verbindlich beschrieben.

Danach ist der pfälzische Kurfürst Erztruchsess und

reicht dem neugewählten Kaiser vier silberne Schüsseln

(jede im Gewicht von 3 Mark Silber) mit Speisen.

In der Reihenfolge der Kurstimmen stand die Pfalz zwar hinter

Böhmen (dem dieser Rang wegen seiner königlichen Würde

zustand), da die böhmische Stimme aber oft ausfiel, war die Pfalz

faktisch der erste der weltlichen Wähler.

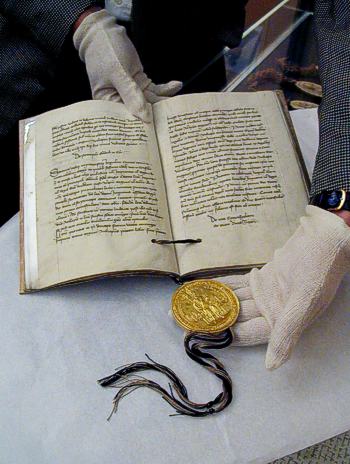

Bilder: Präsentation des Stuttgarter Exemplars der Goldenen

Bulle (oben)

Der Pfalzgraf

bei Rhein aus dem Mainzer Kurfürstenzyklus (unten). Epoxidharz-Abguss

Beide Abbildungen aus dem Zusammenhang der Ausstellung "Mittelalter

- Schloss Heidelberg und die Pfalzgrafschaft bei Rhein bis zur

Reformationszeit" im

Heidelberger Schloss (2000)

|