|

Ruprecht I., der Rote (* 9. Juni 1309 in

Wolfratshausen; † 16. Februar 1390 in Neustadt an

der Weinstraße), Pfalzgraf und Kurfürst von

der Pfalz (1329–1390) und Gründer der Universität

Heidelberg.

Ruprecht war der jüngere Bruder Rudolfs II. und führte

nach dem Tod des älteren Bruders Adolf († 1327)

mit ihm zusammen den Kampf um die Herrschaft in der Pfalzgrafschaft

gegen ihren Onkel, den Kaiser Ludwig den Bayern.

Nach Rudolfs Tod wäre eigentlich Ruprecht (II.),

der Sohn des älteren Bruders Adolf, erbberechtigt

gewesen. Ruprecht behielt jedoch seine Stellung inne und

einigte sich mit seinem Neffen, dass er auf Lebenszeit

Amt und Kurstimme führte, aber das Erbrecht des Neffen

anerkannte.

Ruprecht erbte von seinem Bruder nicht nur dessen Besitz,

sondern auch dessen Schulden, de dessen Schwiegersohn,

Kaiser Karl IV. gegen Verpfändung von oberpfälzischen

Besitzungen auslöste. Weitere Güter gingen als

Pfandschaft für die Auslösung Ruprechts II. aus

sächsischer Haft an Karl, der damit in ausgreifender

Hausmachtpolitik ein „neuböhmisches“ Territorium

schuf. Zum Ausgleich dafür verschrieb der Kaiser dem

Pfälzer weitere Reichspfandschaften am Rhein, darunter

der Heilige Forst bei Hagenau und das in der Pfandumme

erhöhte Germersheim sowie (1357) Kaiserslautern und

Wolfstein. Für die Wahl Wenzels zum römisch-deutschen

König erhielt Ruprecht 1376 wiederum erhebliche Zahlungen

und große Gebiete von Karl IV., darunter Oppenheim,

Nierstein, Ingelheim und Teile Bolandens.

Die Parteinahme für Karl IV. schlug sich auch in

der Bestimmung der 1356 erlassenen Goldenen Bulle nieder,

dass die Kurstimme künftig allein von der Pfalz geführt

werden sollte, was einen Ausschluss Bayerns bedeutete und

den Zwist im Wittelsbacher Haus bis zur Unlösbarkeit

vertiefte. Damit wurde der Zustand festgeschrieben, der

sich bei der Königswahl seit 1198 eingebürgert

hatte. Ebenfalls bestätigt wurde das Reichsvikariat

des pfälzischen Kurfürsten am Rhein, in Schwaben

und im Bereich fränkischen Rechts. Das hieß,

dass er in Zeiten der Thronvakanz die Geschäfte des

Königs führte.

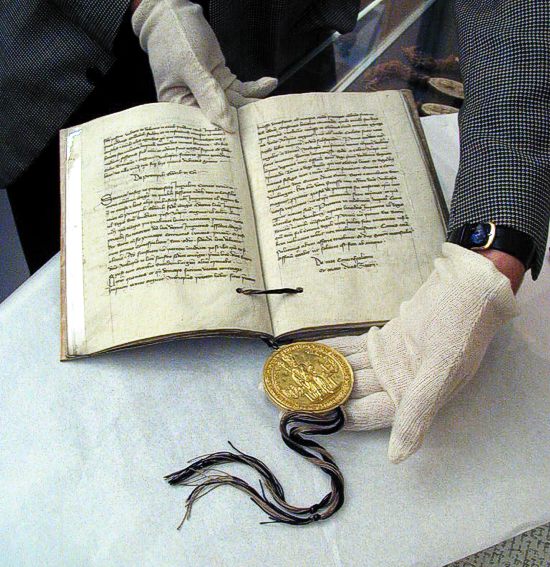

Die Goldene Bulle, eines der Grundgesetze des Heiligen

Römischen Reiches Deutscher Nation. Pergamentlibell,

Ausfertigung mit Goldbille Kaiser Karls IV. an grüner

Seidenschnur. Bayerisches Hauptstaatsarchiv München.

Aus der Ausstellung "Der Griff nach der Krone", 2000.

Das anfänglich gute Verhältnis zum Luxemburger

Kaiser kehrte sich um, als dessen Hausmachtpolitik nicht

nur dem Pfälzer, sondern auch anderen Fürsten

im Reich gefährlich zu werden begann. In diesem Zusammenhang

löste der Kaiser das Reichspfand Kaiserslautern wieder

aus und gab es, wie auch die Landvogtei im Elsass und das

Reichsvikariat, seinem Halbbruder Wenzel. Um diese Politik

abzuwehren verbündete sich Ruprecht mit dem Erzbischof

von Trier, seinen bayrischen Vettern und dem König

Ludwig von Ungarn, selbst mit dem Erzbischof von Mainz,

der selbst die pfälzische Territorialpolitik zu hindern

versuchte, wo er konnte. Die Niederlage des Luxemburger

Herzogs Wenzel gegen den Herzog von Jülich, einen

pfälzischen Vasallen, versetzte den luxemburgischen

Bestrebungen einen Dämpfer und brachte der Pfalz das

Elsass und das Reichsvikariat zurück.

Als 1378 das Große Abendländische Schisma ausbrach,

waren für Ruprecht wohl auch religiöse Motive,

aber vor allem die Hinwendung des Erzbischofs von Mainz

zum avignonesischen Papst ausschlaggebend, den römischen

Papst zu unterstützen. In diesem Zusammenhang ist

die Gründung der Heidelberger Universität 1386

zu sehen.

Die 1380er Jahre sind von der Auseinandersetzung mit den

Städten geprägt, die in ihren Einungen der fürstlichen

Macht ein Gegengewicht entgegensetzen wollten. Trat Ruprecht

1381 diesem Städtebund aus taktischen Gründen

selbst bei, konnte auch 1384 in Ausgleichsverhandlungen

einen vierjährigen Landfrieden erreichen, so verlief

der 1388 ausbrechende Städtekrieg für die Pfalz – also

für Ruprecht und seinen Neffen Ruprecht II. – auf

allen Kriegsschauplätzen erfolgreich.

Ruprecht I. war verheiratet mit Elisabeth von Flandern

(1340 – 1382) und in zweiter Ehe, bereits in hohem

Alter, mit Beatrix von Berg (um 1360 – 1395). Beide

Ehen blieben kinderlos, wenngleich man vermutet, dass er

illegitime Kinder hatte. Er wurde, wie auch seien zweite

Frau, in der Stiftskirche in Neustadt begraben.

|