|

Die grosse Troia-Ausstellung 2001/02 mit ihren rund 850'000 Besuchern

und ihrem enormen Echo in den Medien hat auch den Dichter, dem

wir die Troia-Geschichte verdanken, wieder stärker ins Bewusstsein

gerückt: Homer. Mit seiner Ilias und der ihm zugeschriebenen Odyssee

hat dieser griechische Sängerdichter der zweiten Hälfte des 8.

Jahrhunderts v. Chr. die europäische Literatur begründet. Damit

ist er zu einem der Gründerväter der europäischen Kultur geworden.

Die grosse Troia-Ausstellung 2001/02 mit ihren rund 850'000 Besuchern

und ihrem enormen Echo in den Medien hat auch den Dichter, dem

wir die Troia-Geschichte verdanken, wieder stärker ins Bewusstsein

gerückt: Homer. Mit seiner Ilias und der ihm zugeschriebenen Odyssee

hat dieser griechische Sängerdichter der zweiten Hälfte des 8.

Jahrhunderts v. Chr. die europäische Literatur begründet. Damit

ist er zu einem der Gründerväter der europäischen Kultur geworden.

Das

steigende Interesse weiter Kreise an den eigenen Wurzeln in einer

zunehmend multikulturell geprägten Umwelt hat in den letzen Jahren

eine kaum noch überschaubare Menge von Büchern, Filmen, Dramatisierungen

sowie Funk- und Fernsehsendungen zum Thema Homer hervorgebracht.

Der Überblick und die Unterscheidung zwischen Legendarischem bzw.

Fiktivem und Gesichertem ist schwer geworden.

Die Ausstellung "Homer: Der Mythos von Troia in Dichtung

und Kunst" möchte hier Klarheit schaffen. In fünf Sektionen

stellt sie auf ca. 1'000 m2 Ausstellungsfläche zum ersten Mal

(1) Homer in seiner Zeit, (2)

Homer als Endpunkt einer langen Dichtungstradition, (3)

Homers Werke Ilias und Odyssee und schliesslich (4)

deren aussergewöhnliche Wirkungsgeschichte, die bis heute anhält,

auf der Grundlage des neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-Standes

vor. Im Zusammenwirken didaktischer Mittel und von rund 230 Original-Werken

aus den renommiertesten Museen Europas in höchster Qualität von

der Antike bis heute entsteht ein Homer-Bild von grosser Dichte

und Eindringlichkeit, das in seiner Kombination aus intellektueller

und ästhetischer Suggestivkraft dem Besucher bei seinen weiteren

Begegnungen mit Homer als feste Urteilsbasis dienen kann.

Dabei werden hochrangige antike Kunstwerke

(aus der Spätbronzezeit bis in die Zeit Homers und aus jüngeren

Epochen), aber auch spätere Rezeptionsbeispiele (Gemälde und andere

Kunstwerke) von der Renaissance bis in die Gegenwart, zusammen

mit Erläuterungstafeln, Hörproben und Textausschnitten (in Griechisch

und Deutsch) die Ausstellung facettenreich und didaktisch informativ

gliedern.

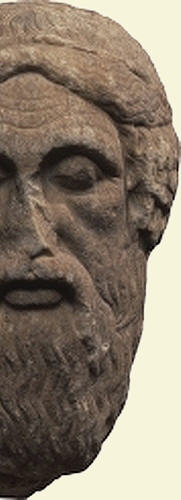

Die erste Sektion (1) "Homer und seine Zeit"

thematisiert die Person Homers. Was wissen wir heute über den

Dichter? Was für Legenden ranken sich um seine Person? Die sechs

Büsten, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, repräsentieren

alle vier Homer-Typen, in denen die Antike das Aussehen von Homer

- rein fiktiv, aber sehr suggestiv - einzufangen versuchte. Darunter

befinden sich die berühmte Büste aus der Staatlichen Antikensammlung

und Glyptothek München (Kat. Nr. 1) und eine aus den Musei Capitolini

in Rom (Kat. Nr. 2). Vier Münzbilder ergänzen das imaginäre ‚Portrait'

des Dichters.

In Teil zwei dieser Sektion mit dem Titel "Die

Kulturhöhe zur Zeit Homers" versucht die Ausstellung das Umfeld,

den Lebensraum, kurz: die Zeit Homers mit seiner Verwurzelung

in Adelskreisen als höfischer Sänger und die Umbrüche um und nach

800 ("die griechische Renaissance") mithilfe von auserwählten

Kunstwerken und Grabbeigaben aufzuzeigen. Besondere Erwähnung

verdient hier die 111,2 cm hohe geometrische Amphora von um 750

v. Chr. mit der Darstellung einer Bestattung aus dem Antikenmuseum

Basel (Kat. Nr. 19). Geometrische Vasen und eine Reihe herausragender

Objekte aus der anschliessenden orientalisierenden Epoche des

7. Jahrhunderts v. Chr. - dem Beginn der Kolonisation, die Homer

mit seiner Odyssee verarbeitet hat - zeigen den Wandel und die

enorme Ausbreitung an Wert, Wissen und Materialen auf. Der dritte

Teil dieser Sektion "Die Schrift" stellt die Wiederaneignung der

Schrift durch die Griechen mithilfe der Übernahme und Verbesserung

der phönizischen Alphabetschrift in den Vordergrund, weil heute

angenommen wird, dass Homer als erster Dichter zwar noch in der

alten mündlichen Tradition wurzelte, aber seine Epen bereits schriftlich

fixiert hat - was bei einer Länge von rund 16'000 Versen der Ilias

und rund 12'000 der Odyssee gar nicht anders machbar gewesen wäre.

Tontäfelchen verdeutlichen die bronzezeitliche (13. Jh. v. Chr.)

Linear B-Schrift (Kat. Nr. 44), früheste Inschriftenfunde des

8. Jahrhunderts v. Chr. die rasche Entwicklung und Verbreitung

der neuen Schrift.

In Sektion 2, "Vorgeschichte der Homerischen

Epen", wird der Fundus an alten Mythen und Formeln, deren sich

auch noch Homer ganz selbstverständlich bediente, anhand von mehreren

Funden aufgezeigt, die fast alle aus dem Archäologischen Nationalmuseum

in Athen ausgeliehen werden konnten. Darunter ragt etwa ein Kriegerkopf

aus Mykene (Kat. Nr. 59) heraus, der einen Eberzahnhelm zeigt,

wie ihn Homer in der Ilias beschreibt (10.260-265. 268-270) -

ein eindeutiges Relikt aus der Bronzezeit, das im 8. Jahrhundert

v. Chr. vielleicht noch verehrt, aber nicht mehr getragen wurde.

Um

die Sänger und ihr Wirkungsfeld an den Adelshöfen zu erläutern,

werden im zweiten Teil der Sektion, "Der Afführungsort", die Auftritte

der Sänger (Aoiden) auf Vasen mit Symposions- (Weingelage)-Bildern

dargestellt.

Die Sektion 3 ist ganz den aus dieser Zeit einzig

vollständig erhaltenen Epen "Ilias" und "Odyssee" gewidmet. Mit

Spitzenvasen aus dem Louvre in Paris, dem British Museum in London,

dem Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in Rom und prominenten

Museen aus ganz Europa wird verdeutlicht, dass die Ilias 'nur'

51 Tage im Geschehen um Troia thematisiert. Deshalb ist diese

Sektion aufgeteilt in Darstellungen der vor der Ilias liegenden

Ereignisse (Paris-Urteil, Entführung der Helena, erste Kriegsjahre),

in solche, die in der Ilias geschildert werden (von Agamemnon

und Chryses bis zu Priamos' Bittgang zu Achilleus) und in Handlungs-Darstellungen,

die nach dem 24. Gesang der Ilias spielen (Selbstmord des Aias,

das Troianische Pferd, Eroberung und Fall von Troia usw.).

Sowohl

in der Abteilung "Ilias" als auch in derjenigen, die der Odyssee

gewidmet ist, sind antike und moderne Kunstwerke thematisch zusammengestellt,

was spannende Bildvergleiche auf höchstem Niveau erlaubt. So stehen

etwa Vasen mit der Darstellung des Paris-Urteils dem Holzschnitt

und dem Gemälde von Lucas Cranach (beide Kunstmseum Basel, Kat.

Nr. 76-77) gegenüber. Ebenso verhält es sich bei der Darstellung

der Odyssee: Auch hier kann man beispielsweise die antiken Versionen

des Sirenen-Abenteuers (darunter den einzigartigen Stamnos aus

dem British Museum, Kat. Nr. 184) mit Arnold Böcklins Version

aus Berlin (Kat. Nr. 186) oder jener des Basler Malers Ernst Stückelberg

(Kunstmuseum Basel, Kat. Nr. 187) vergleichen.

Die Ausstellung schliesst mit Sektion 4, wo die

"Überlieferung und Wirkung" Homers bis heute gezeigt werden. Hier

werden Fragen wie 'Wie sind die Texte Homers bis in unsere Zeit

überliefert worden?' oder: 'Warum haben Homerische Motive bis

heute eine derart ungebrochene Konjunktur?' einerseits durch Papyri,

wie diejenigen aus Köln (Kat. Nr. 200-203), und Codices, andererseits

durch illuminierte Handschriften und Gemälde veranschaulicht,

um den Besuchern einen Überblick über die Rezeption Homers vom

Mittelalter über die Renaissance, die Barockzeit und die weiteren

Epochen bis heute zu vermitteln. Die jüngsten Werke sind vier

monumentale Tafeln von Sigmar Polke von 1982 mit dem Titel Der

Traum des Menelaos (Kat. Nr. 230) und ein Video von Peter Rose

aus dem Jahre 2006 (Kat. Nr. 229), mit dem die Besucher in der

Heimat des Odysseus angekommen sind, es heisst schlicht: Odysseus

in Ithaca.

|