Projekt kulturer.be

Ausstellungen

Revolution! Für Anfänger*innen

Rundgang durch die Ausstellung

Spaltung

In jeder Revolution stehen sich radikale und gemäßigte Kräfte gegenüber. Die Gemäßigten sehen das Ziel der Revolution darin, eine neue politische Ordnung zu errichten, in der eigene Kräfte an die Stelle der alten treten und Grundgedanken von Demokratie und Liberalismus verwirklicht sind. Radikale fordern dagegen einen viel weiter gehenden Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung auf eine völlige Gleichheit aller Menschen. Dazu gehört auch die Schaffung eines „neuen“, revolutionären Menschentyps, der die Ideale der Revolution verinnerlicht hat und nach ihnen lebt. Das muss notfalls mit Gewalt erzwungen werden, und die Umerziehung endet oft in einer Erziehungsdiktatur.

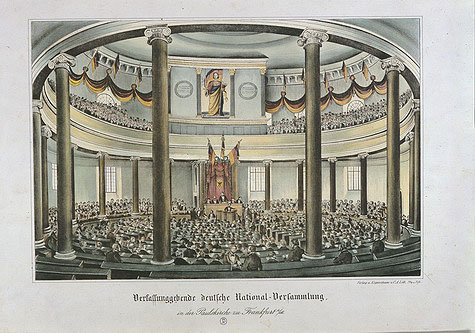

Verfassunggebende deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche zu Frankfurt.

Farblithographie, 1848

© Historisches Museum Frankfurt am Main

Die Paulskirchen-Versammlung ist ihrerseits bereits das Zeugnis einer Spaltung zwischen den Radikalen, die eine deutsche Republik errichten wollten, und den Gemäßigten, die die Monarchie, an eine Verfassung gebunden, erhalten wollten.

Neuordnung

Revolutionen zielen in der Regel auf die Errichtung einer neuen Ordnung. Grundfrage dabei ist einerseits das Verhältnis zu den alten Eliten. Bleiben sie zu stark, können sie die weitere Entwicklung hemmen oder gar verhindern. Dann können auch äußere oder innere Krisen dazu führen, dass immer weniger Menschen die Leistungen der Revolution als Errungenschaften wertschätzen. Das neue System wird wieder instabil, die Gefahr einer Gegenrevolution wächst. Dennoch kann auch eine gelungene Gegenrevolution nicht hinter essentielle Fortschritte zurück.

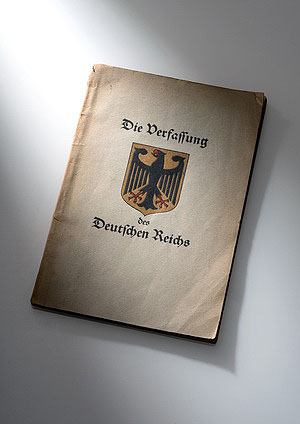

Verfassung des Deutschen Reichs (Weimarer Verfassung).

Druck, Berlin, nach 1930

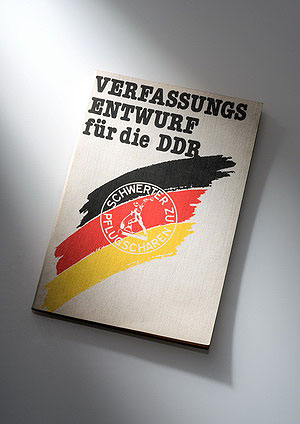

Verfassungsentwurf für die DDR.

Druck, Berlin, 1990

Beide © Badisches Landesmuseum

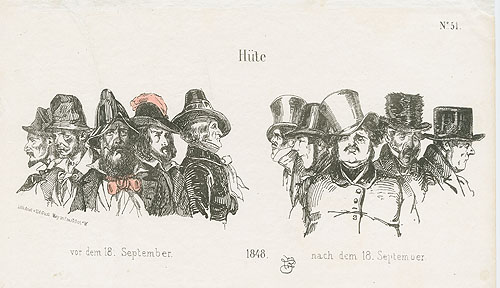

„Hüte“. Ludwig von Elliot, Druckgrafik, 1848

Die Karikatur geißelt die wechselnde Gesinnung vieler Deutscher im Verlauf der Revolution 1848/49, die sich auch im Tragen unterschiedlicher Hutmoden zeigte.

© Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Ergebnisse

Trotz einiger Rückschläge haben viele Revolutionen am Ende ihr Ziel doch erreicht. Große Demokratien wie die USA oder Frankreich berufen sich bis heute auf ihre Gründung durch revolutionäre Umwälzungen. Ob sie allerdings auch in Zukunft den Idealen ihrer Entstehung treu bleiben werden ist abzuwarten. Bei jüngeren revolutionären Bewegungen wie dem Arabischen Frühling ist die weitere Entwicklung noch nicht abzusehen, die momentane Situation erscheint zwiespältig.

In Deutschland verhinderte die Dominanz der alten Eliten, dass die Errungenschaften der Revolutionen von 1848 und 1918 mit dem Stellenwert wahrgenommen wurden, den sie tatsächlich hatten. Auch die Revolution von 1989 wird immer noch zum Teil gering geschätzt. Dabei beruht unsere heutige Demokratie wesentlich auf diesen.

Manchen erscheint aber auch das System der westlichen Demokratien unvollkommen. Für sie muss die Revolution weitergehen.

Diskurs

So verschieden Revolutionen verlaufen können, so verschieden ist auch ihre Einschätzung. Das Bild eines Augenzeugen, der die Ereignisse selbst miterlebt hat, muss sich zwangsläufig von dem eines Beobachters aus der Distanz unterscheiden. Persönliche Betroffenheit steht hier gegen die kritische Distanz der Wissenschaft. Sowohl Wissenschaftler auls auch Journalisten sind oft nicht frei von dem politischen Hintergrund, der sie geprägt hat.

Erinnerung

Revolutionen leben aus der Erinnerung. Sie wird zum Teil von den Revolutionären (und ihren Nachkommen) getragen, die die Erfolge der Revolution feiern. Dadurch entsteht eine positive Erinnerung, die wiederum ihre Herrschaft legitimieren soll. Erstarrt das revolutionäre System, erstarrt auch die Erinnerung in stets gleichförmigen Ritualen. Auch die Unterlegenen einer Revolution feiern die Erinnerung, um den Gedanken an die fortschrittlichen Ideen wach zu halten.

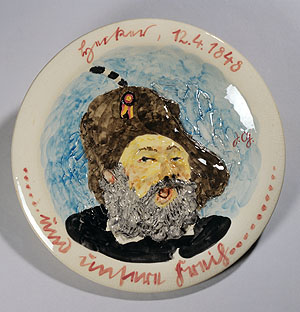

Erinnerungskultur zeigt sich auch in sentimentaler Verklärung, Revolutions-Folklore und Revolutions-Kitsch. Künstler setzen sich kritisch oder verfremdend mit revolutionären auseinander.

Wandteller Porträt Friedrich Hecker. Johannes Grützke, Karlsruhe 1997

© Badisches Landesmuseum

| im Detail: | |

| siehe auch: | |

| weiter: |

Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2017