|

7.8.12

Franziska Romana von Hallwyl, die Aufmüpfige

Ausstellung Schloss Hallwyl 20. April

bis 31. Oktober 2012  (kag)

Franziska Romana (1758-1836) flüchtete 17-jährig aus

dem Elternhaus in Wien, um ihren Cousin Abraham Johannes von Hallwyl

zu heiraten. Die Eltern hatten die Heirat aus religiösen und

finanziellen Gründen verweigert. Doch die Ehe war kurz; nach

vier Jahren verstarb Abraham. Franziska Romana pflegte intensive

Beziehungen zu herausragenden Persönlichkeiten und setzte

sich mit den Umwälzungen ihrer Epoche auseinander. Die Ausstellung

gibt Einblicke in das Leben von Franziska Romana und die unruhigen

Jahre um 1800. Im Mittelpunkt steht das grosse Beziehungsnetz der

unermüdlichen Briefeschreiberin. (kag)

Franziska Romana (1758-1836) flüchtete 17-jährig aus

dem Elternhaus in Wien, um ihren Cousin Abraham Johannes von Hallwyl

zu heiraten. Die Eltern hatten die Heirat aus religiösen und

finanziellen Gründen verweigert. Doch die Ehe war kurz; nach

vier Jahren verstarb Abraham. Franziska Romana pflegte intensive

Beziehungen zu herausragenden Persönlichkeiten und setzte

sich mit den Umwälzungen ihrer Epoche auseinander. Die Ausstellung

gibt Einblicke in das Leben von Franziska Romana und die unruhigen

Jahre um 1800. Im Mittelpunkt steht das grosse Beziehungsnetz der

unermüdlichen Briefeschreiberin.

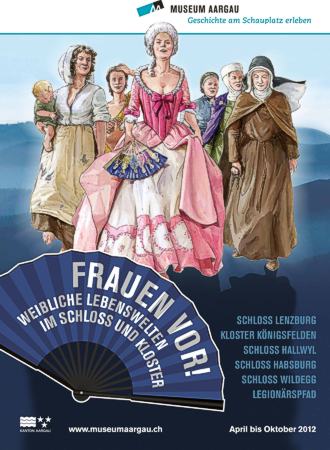

Im Rahmen des Frauenjahres 2012 im Museum Aargau wird in der Ausstellung

von Schloss Hallwyl die Geschichte der Franziska Romana, der Aufmüpfigen

erzählt. Sie liest sich wie ein Roman. Nicht nur die politischen

Zeiten waren unruhig, sondern auch das Leben der adeligen Tochter

aus bestem Haus. Sie hat drei wichtige Abschnitte der Geschichte

miterlebt: Das Ancien Régime, die Zeit der Helvetik und

das Werden des Kantons Aargau. In diesen Abschnitten hat sich auch

die Mode verändert. Darum stehen Kostüme aus Rokoko,

Empire und Biedermeier am Anfang der Ausstellung. Dazu wird das

weitreichende Beziehungsnetz Franziskas aufgezeigt. Zu sehen und

lesen sind Originalbriefe und Portraits von verschiedenen Zeitgenossen,

mit denen sie in Kontakt stand.

Ein Tunichtgut aus dem Aargau

Wer ist der Mann, der das Herz der

Wiener Schönheit im Sturm

erobert? Abraham Johann, 1746 geboren, wächst in bescheidenen

Verhältnissen auf Schloss Hallwyl auf. Mit sechzehn tritt

er in ein Berner Regiment in französischen Diensten ein. Gemäss

einem Zeitgenossen muss der junge Hallwyl ein regelrechter Tunichtgut

gewesen sein. Er quittiert den Dienst und geht auf Reisen. Der

Lebenswandel des Junkers bringt ihn vor das Chorgericht; von unehelichen

Kindern ist die Rede. Nach einer Gefängnisstrafe macht sich

der junge von Hallwyl auf, die schöne Franziska Romana, eine

entfernte Verwandte, kennen zu lernen. Sie gilt als reichste Erbin

von ganz Wien. Nach mehreren Monaten angenehmen Aufenthaltes im

Haus seiner Verwandten reist Abraham Johann ab. Nun merkt Franziska

Romana, dass sie schwanger ist. Ihre Eltern verweigern die Heirat.

In einer Kutsche flüchtet Franziska Romana mit ihrer Halbschwester

Leopoldine am 1775 aus Wien.

Ausstellungsraum im Schloss Hallwyl. © Museum Aargau

Eine kurze Ehe und eine lange Witwenschaft

Die Flucht endet mit

der Enterbung durch die Eltern. Mit der Heirat einer Katholikin

verliert der protestantische Abraham seine Berner

Land- und Burgerrechte. Das Unglück begleitet das junge Paar

weiter, denn Franziska erleidet eine Fehlgeburt. Doch innerhalb

der nächsten drei Jahren bekommt sie drei Söhne. Unterdessen

hatte Abrahams Mutter ihrem Sohn die Herrschaft abgetreten. Abraham

stattet sein Heim mit dem neuesten Geschmack und Möbeln aus

Paris aus. Das Glück währt nicht lange, nach drei Jahren

diagnostiziert der Arzt bei Abraham Johann ein „Faulfieber

schlimmster Art“. Nach wenigen Tagen stirbt er. Die Witwe

ist zutiefst erschüttert. 56 Jahre Witwenschaft warten auf

Franziska Romana. Als Witwe muss sie unter Vormundschaft gestellt

werden. Mehrmals erwägt sie, in ihre alte Heimat zurückzukehren

oder sich wieder zu verheiraten. Lange Jahre lebt sie bei Freunden,

bei der Familie Usteri in Zürich und bei der Familie Rothpletz

in Aarau. Die trauernde Witwe ist in der Kunst in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts gross in Mode. Leidensbereitschaft gilt als

weibliche Tugend. Das Jugendschicksal Franziska Romanas passt hervorragend

in ihre Zeit und fand bestimmt nicht zuletzt darum so grossen Widerhall.

Beziehungen wollen gepflegt sein – Noblesse oblige

Franziska

Romana schrieb viele Briefe. Von ihr sind knapp 300 Briefe erhalten;

1600 an sie gerichtete Briefe befinden sich heute

noch im Familienarchiv Hallwyl. Die Briefe schrieb sie vor allem

während ihrer Witwenschaft, von 1780 bis zu ihrem Tod 1836.

Sie sind, wie es sich für ihren Stand gehörte, in französisch

verfasst. Sie erhielt nicht nur von ihren Verwandten Post, sondern

auch von einem weit gefächerten Freundeskreis. Sie korrespondierte

mit rund 100 Männern und 60 Frauen. Dazu gehörten berühmte

Persönlichkeiten wie Heinrich Pestalozzi, Johann Kaspar Lavater

oder der Revolutionär César Laharpe. Viele von Franziskas

Briefpartnern waren untereinander befreundet. Die damalige Elite

bewegte sich in einem dicht verwobenen Beziehungsnetz. Obwohl Franziska

mit Intellektuellen ihrer Zeit korrespondierte, äusserte sie

sich nicht zu den politischen oder gelehrten Diskussionen. Das

war typisch für schreibende Frauen ihrer Epoche.

Politische Situation – drei Staaten

Franziska Romana erlebte

auf Schloss Hallwyl drei verschiedenen Staatssysteme: Mit ihrer

Heirat wurde sie Bürgerin von Bern.

Der Einmarsch der Franzosen beendete 1798 den alten Staat Bern.

Nun folgte die zentralistisch verwaltete Republik, die alte Eidgenossenschaft.

Nach fünf turbulenten Jahren war die helvetische Republik

gescheitert und Napoleon diktierte mit der Mediationsverfassung

die Rahmenbedingungen des föderalistischen Staatenbundes.

Der Kanton Aargau entstand und Franziska Romana wurde Bürgerin

von Brugg. Diese Phase dauerte bis 1830, als in vielen Kantonen

die Liberalen die Oberhand gewannen und schliesslich 1848 den Bundesstaat

gründeten.

Was hat Mode mit Politik zu tun?

Kleidung war und ist auch ein

Mittel um eine (politische) Haltung auszudrücken. Wer sich nach der Französischen Revolution

noch mit Culotte (Kniebundhose), Perücke und anderem Rokoko-Utensilien

auf die Strasse wagte, riskierte Kopf und Kragen. Jetzt waren die

Sansculottes, die langen Hosen, angesagt. Frauen durften auf Hüftpolster

und Korsett verzichten. Zweckmässigkeit war für aktive

Bürger oberste Maxime, während die Frauen der gehobenen

Kreise wie griechische Statuen auf ihren Canapés ruhten.

Mit der Wiederinstallierung der konservativen Kräfte um 1815

kehrten Reifrock und Korsett zurück und zwängten Frauen

in die Unbeweglichkeit. Das entsprach ganz dem neuen bürgerlichen

Frauenbild, das die Frau als Zierde des Mannes am heimischen Herd

sah. Franziska erlebte also auch in modischer Hinsicht diverse

Umwälzungen in ihrem Leben.

|