|

Topsy und Ned – zwei viktorianische

Dioskuren

Die Bildfolgen zu Dornröschen, Perseus oder König

Artus und den Rittern der Tafelrunde waren meist nicht

als isolierte Kunstwerke konzipiert, sondern Teil einer

umfassenden Raumausstattung mit Möbelstücken,

Tapeten, Glasmalereien und anderen plastischen oder textilen

Arbeiten. Für diesen Aspekt im Schaffen von Burne-Jones

ist seine lebenslange Freundschaft mit William Morris (1834-1896),

Dichter und Begründer der Arts and Crafts-Movement,

von großer Bedeutung. Morris gilt heute vor allem

als Vater des modernen Designs, als Wegbereiter der Ästhetik

von Jugendstil und Bauhaus. Dabei war Morris nicht weniger

als ein uomo universale des 19. Jahrhunderts, ein begnadeter

Dichter, ein umfassend gebildeter Literaturwissenschaftler,

Historiker, Maler und Architekt. Mit Burne-Jones, mit dem

ihn seit Oxforder Studientagen eine unzertrennliche Freundschaft

verband, teilte er vor allem die romantische Begeisterung

für Kunst, Literatur und Ästhetik des Hohen Mittelalters

und der italienischen Renaissance. Die beiden Künstler

verbindet der Wunsch, die Schönheit dieses Goldenen

Zeitalters der europäischen Kultur in der eigenen,

von der industriellen Revolution geprägten Lebenswirklichkeit

wiedererstehen zu lassen. Ihr Streben nach einer moralischen

Erneuerung der viktorianischen Gesellschaft spiegelt sich

in ihren Werken wider: Das darin enthaltene Heilsversprechen

ist letztendlich Ausdruck einer spirituellen Suche, die

auch die Werke Schumanns, Wagners und Franz Lizsts wie

einen roten Faden durchzieht. Die Karikaturen, in denen

Burne-Jones (von Morris „Ned“ genannt) seine

Begegnungen mit „Topsy“ (sein Kosename für

Morris) festhält, lassen erahnen, dass die physisch

so unterschiedlichen Freunde verschiedene Wege einschlagen

würden: Der schlaksige Burne-Jones erscheint als zweifelnder,

in sich gekehrter Mystiker, während der kleine, untersetzte

Morris den unentwegten „Macher“ verkörpert

(Kat. 10).

Dekorationsaufträge für Morris & Co.

1861 gründete Morris, unter anderem mit Rossetti und

Burne-Jones als Teilhabern, die Firma Morris, Marshall,

Faulkner & Co. für Dekoration und Innenarchitektur.

Burne-Jones arbeitete hauptsächlich als Entwerfer

von Glasfenstern und Raumdekorationen in Gestalt von Stickereien,

Tapisserien und Mosaiken, während Morris die nicht-figürlichen

dekorativen Bordüren lieferte und die Farbstellung

festlegte. Daneben entwarf Morris Wandbespannungen, Vorhangstoffe

und später seine berühmten Tapeten. Durch wichtige

Aufträge und die Teilnahme an weithin beachteten Ausstellungen

konnte sich die Firma schnell als führender Lieferant

hochexklusiver Innenausstattungen etablieren. So wurde

sie 1871 mit der Ausstattung des Dining Room für Palace

Green beauftragt, die neu erbaute Residenz des Earl of

Carlisle unweit des Kensington Palace. Burne-Jones entwarf

einen umlaufenden Fries mit der Geschichte von Amor und

Psyche (Kat. 44 – 55), die in eine von Morris gestaltete

Wand- und Deckenbemalung eingebettet war. 1874 erhielt

die Firma von dem Industriellen Isaac Lowthian Bell den

Auftrag zur Ausstattung des Speisezimmers von Rounton Grange

bei Northallerton. Für diesen Raum entwarf Burne-Jones

einen in Stickerei ausgeführten Fries mit Themen aus

dem Roman de la Rose, den die Frau und die Tochter des

Auftraggebers in jahrelanger Handarbeit realisierten (Abb.

1). 1861 gründete Morris, unter anderem mit Rossetti und

Burne-Jones als Teilhabern, die Firma Morris, Marshall,

Faulkner & Co. für Dekoration und Innenarchitektur.

Burne-Jones arbeitete hauptsächlich als Entwerfer

von Glasfenstern und Raumdekorationen in Gestalt von Stickereien,

Tapisserien und Mosaiken, während Morris die nicht-figürlichen

dekorativen Bordüren lieferte und die Farbstellung

festlegte. Daneben entwarf Morris Wandbespannungen, Vorhangstoffe

und später seine berühmten Tapeten. Durch wichtige

Aufträge und die Teilnahme an weithin beachteten Ausstellungen

konnte sich die Firma schnell als führender Lieferant

hochexklusiver Innenausstattungen etablieren. So wurde

sie 1871 mit der Ausstattung des Dining Room für Palace

Green beauftragt, die neu erbaute Residenz des Earl of

Carlisle unweit des Kensington Palace. Burne-Jones entwarf

einen umlaufenden Fries mit der Geschichte von Amor und

Psyche (Kat. 44 – 55), die in eine von Morris gestaltete

Wand- und Deckenbemalung eingebettet war. 1874 erhielt

die Firma von dem Industriellen Isaac Lowthian Bell den

Auftrag zur Ausstattung des Speisezimmers von Rounton Grange

bei Northallerton. Für diesen Raum entwarf Burne-Jones

einen in Stickerei ausgeführten Fries mit Themen aus

dem Roman de la Rose, den die Frau und die Tochter des

Auftraggebers in jahrelanger Handarbeit realisierten (Abb.

1).

Aus diesen Entwürfen entwickelte Burne-Jones seine

späteren Bilderfindungen zu Themen aus der mittelalterlichen

Liebesallegorie (Kat. 1-6). Für das im Tudorfachwerkstil

erbaute Haus The Hill, das sich der Künstler und Sammler

Myles Birket Foster bei Witley, Surrey, hatte erbauen lassen,

lieferte die Firma ab 1862 von Burne-Jones entworfene Glasfenster

und Kamineinfassungen zu den Themen Aschenputtel, Die Schöne

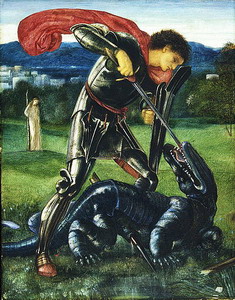

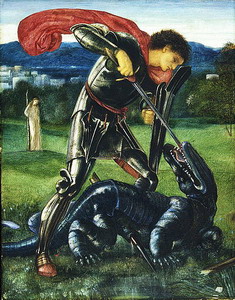

und das Biest und Dornröschen (Kat. 114). 1865 gab

Foster bei Burne-Jones den zentralen Künstlerschmuck

in Auftrag, einen Georgszyklus (Kat. 27-36), der das Speisezimmer

friesartig umlaufen sollte. Aus diesen Entwürfen entwickelte Burne-Jones seine

späteren Bilderfindungen zu Themen aus der mittelalterlichen

Liebesallegorie (Kat. 1-6). Für das im Tudorfachwerkstil

erbaute Haus The Hill, das sich der Künstler und Sammler

Myles Birket Foster bei Witley, Surrey, hatte erbauen lassen,

lieferte die Firma ab 1862 von Burne-Jones entworfene Glasfenster

und Kamineinfassungen zu den Themen Aschenputtel, Die Schöne

und das Biest und Dornröschen (Kat. 114). 1865 gab

Foster bei Burne-Jones den zentralen Künstlerschmuck

in Auftrag, einen Georgszyklus (Kat. 27-36), der das Speisezimmer

friesartig umlaufen sollte.

Nachdem sich Morris im Selbststudium

die Kunst der spätmittelalterlichen Teppichweberei angeeignet hatte (Kat. 19), nahm die Firma

auch großformatige Bildteppiche in ihr Angebot auf.

Den Auftrag des Unternehmers William Knox D’Arcy

zur Ausstattung seines neu erworbenen Landsitzes Stanmore

Hall in Middlesex nahmen Morris und Burne-Jones zum Anlass,

ab 1890 eine Serie von Bildteppichen zu ihrem gemeinsamen

Lieblingsbuch zu entwerfen, Le morte d’Arthur (1469)

des englischen Adligen Sir Thomas Malory. Sie wählten

die Geschichte der Suche nach dem Heiligen Gral für

eine Folge großformatiger Tapisserien aus, die das

weitläufige Speisezimmer schmücken sollten (Kat.

132-141). Die Essenz dieser Erzählung über Schuld,

Vergebung und Erlösung ist bereits in vier kleinen

Glasfenstern enthalten, die Burne-Jones 1886 für sein

eigenes Anwesen in North End House in Rottingdean unweit

Brighton entworfen hatte (Kat. 126-129). Für die Firma

entwarf Burne-Jones zudem einzelne Tapisserien und Glasfenster

wie Die Anbetung der Könige und Der gute Hirte zwischen

Samuel und Thimoteus (Kat. 130 und 142). Der Erfolg dieser

Entwürfe führte zu einer bis weit ins 20. Jahrhundert

hinein anhaltenden Nachfrage nach den Produkten von Morris & Co.

Noch in den späten 1920er Jahren wurden einzelne Motive

der Artus-Serie auf Bestellung gewebt und geliefert. Erzählerischer Fluss und dekorativer Stillstand – Das

Prinzip der Serie

Aus seiner Tätigkeit als Designer raumbezogener und

raumprägender Bildzyklen, aber auch aus seiner Arbeit

als Illustrator bezog Burne-Jones die Inspiration für

eigene erzählerische Serien. Die Lektüre von

Grimms Märchen sowie die Betrachtung der Illustrationen

Ludwig Richters bilden den Ausgangspunkt der Beschäftigung

mit dem Dornröschen-Thema, das Burne-Jones in insgesamt

drei vollendeten Bildzyklen behandelte (Kat. 114-125).

Genuine Probleme des Künstlertums sind Gegenstand

der Pygmalion-Serie (Kat. 37-40), die stilistisch eine Öffnung

in Richtung der griechischen Antike mit sich bringt. Als

Reverenz an Morris’ großes Gedicht The Earthly

Paradise ist schließlich die Perseus-Serie zu verstehen

(Kat. 62-113.), die ab 1875 im Auftrag des späteren

britischen Premierminister Arthur James Balfour für

das Gesellschaftszimmer in dessen Londoner Haus entstand.

Mit seinen erzählerischen Bildzyklen knüpfte

Burne-Jones bewusst an malerische Raumdekorationen der

italienischen Renaissance wie etwa Andrea Mantegnas Triumphzug

Cäsars an. In der Perseus-Folge blieben die dramatischen

Szenen um die Auffindung und Tötung der Medusa unvollendet;

dafür wurden stillere Episoden wie Perseus und die

Graien und das zuerst vollendete Schreckenshaupt (1879,

Kat. 109) zur kunstvollen Choreographie und gedankentiefen

Beziehungsallegorie ausgestaltet. Der oftmals verschlungene

Prozess der Werkentstehung verhilft den Zyklen zu einer

dekorativen Harmonisierung, die eine ganz unmittelbare

Wirkung auf den Betrachter entfaltet. Die Arbeit an den

Details und den Figurenkonstellationen bringt erst die

symbolistischen und surrealen Konstellationen hervor, welche

die eigentliche Faszination von Burne-Jones’ Kunst

ausmachen. So entsteht die eigentümliche Rüstung

des Perseus aus einer originellen Vermischung textiler

und metallischer Rüstungsteile. In der fast sakralen

Ruhe des Schreckenshauptes nimmt ein Bild-Mysterium von

geheimnisvoller Schönheit zusehends die Stelle der

Nacherzählung der literarischen Vorlage ein. Mit seinen erzählerischen Bildzyklen knüpfte

Burne-Jones bewusst an malerische Raumdekorationen der

italienischen Renaissance wie etwa Andrea Mantegnas Triumphzug

Cäsars an. In der Perseus-Folge blieben die dramatischen

Szenen um die Auffindung und Tötung der Medusa unvollendet;

dafür wurden stillere Episoden wie Perseus und die

Graien und das zuerst vollendete Schreckenshaupt (1879,

Kat. 109) zur kunstvollen Choreographie und gedankentiefen

Beziehungsallegorie ausgestaltet. Der oftmals verschlungene

Prozess der Werkentstehung verhilft den Zyklen zu einer

dekorativen Harmonisierung, die eine ganz unmittelbare

Wirkung auf den Betrachter entfaltet. Die Arbeit an den

Details und den Figurenkonstellationen bringt erst die

symbolistischen und surrealen Konstellationen hervor, welche

die eigentliche Faszination von Burne-Jones’ Kunst

ausmachen. So entsteht die eigentümliche Rüstung

des Perseus aus einer originellen Vermischung textiler

und metallischer Rüstungsteile. In der fast sakralen

Ruhe des Schreckenshauptes nimmt ein Bild-Mysterium von

geheimnisvoller Schönheit zusehends die Stelle der

Nacherzählung der literarischen Vorlage ein.

Sidonia von Bork und König Artus – Nicht-serielle

Meisterwerke

In der ersten Retrospektive im deutschsprachigen Raum werden

neben den erzählerischen Zyklen auch nicht-serielle

Hauptwerke aus allen Schaffensphasen Burne-Jones’ gezeigt.

Seine frühesten, in ihrer kraftvollen Buntfarbigkeit

noch ganz Rossetti verpflichteten malerischen Arbeiten

greifen Themen der deutschen romantischen Literatur auf.

Die beiden kleinformatigen Gouachen Sidonia von Bork und

Clara von Bork (1860, Kat. 22/23) basieren auf Wilhelm

Meinholds heute vergessenem Schauerroman Sidonia von Bork,

die Klosterhexe (1848). Burne-Jones zeigt keine dramatische

Erzählszene, sondern stellt die Antagonistinnen, die

schöne, aber abgrundtief böse Sidonia und die

herzensgute Clara einander gegenüber. Auch in Burne-Jones’ Hauptwerk

Das Glücksrad (Kat. 147), wie der Perseus-Zyklus ein

Auftrag Arthur Balfours, ist es eine Frau, Fortuna, die

gleichgültig das Rad dreht, auf dem Dichter, König

und Sklave hilflos ihrem Schicksal entgegensehen. Die Frau

als Klagende und Hoffende begegnet dem Betrachter im monumentalen,

unvollendet hinterlassenen Vermächtnisbild des Malers,

Der Schlaf des König Artus in Avalon (Kat. 149). Burne-Jones

identifizierte sich so sehr mit dem von jugendlich-schönen

Königinnen betrauerten Keltenkönig, dass er selbst

im Schlaf dessen Haltung einnahm. Zu den Topoi der Artussage

gehört, dass Artus in seiner letzten Schlacht nicht

gestorben ist, sondern auf einer verwunschenen Insel schläft,

um nach seinem Erwachen England zu retten. In der ersten Retrospektive im deutschsprachigen Raum werden

neben den erzählerischen Zyklen auch nicht-serielle

Hauptwerke aus allen Schaffensphasen Burne-Jones’ gezeigt.

Seine frühesten, in ihrer kraftvollen Buntfarbigkeit

noch ganz Rossetti verpflichteten malerischen Arbeiten

greifen Themen der deutschen romantischen Literatur auf.

Die beiden kleinformatigen Gouachen Sidonia von Bork und

Clara von Bork (1860, Kat. 22/23) basieren auf Wilhelm

Meinholds heute vergessenem Schauerroman Sidonia von Bork,

die Klosterhexe (1848). Burne-Jones zeigt keine dramatische

Erzählszene, sondern stellt die Antagonistinnen, die

schöne, aber abgrundtief böse Sidonia und die

herzensgute Clara einander gegenüber. Auch in Burne-Jones’ Hauptwerk

Das Glücksrad (Kat. 147), wie der Perseus-Zyklus ein

Auftrag Arthur Balfours, ist es eine Frau, Fortuna, die

gleichgültig das Rad dreht, auf dem Dichter, König

und Sklave hilflos ihrem Schicksal entgegensehen. Die Frau

als Klagende und Hoffende begegnet dem Betrachter im monumentalen,

unvollendet hinterlassenen Vermächtnisbild des Malers,

Der Schlaf des König Artus in Avalon (Kat. 149). Burne-Jones

identifizierte sich so sehr mit dem von jugendlich-schönen

Königinnen betrauerten Keltenkönig, dass er selbst

im Schlaf dessen Haltung einnahm. Zu den Topoi der Artussage

gehört, dass Artus in seiner letzten Schlacht nicht

gestorben ist, sondern auf einer verwunschenen Insel schläft,

um nach seinem Erwachen England zu retten.

„Sucher des Inneren im Äußeren“

Burne-Jones war sich der visionären Kraft seiner Kunst

bewusst und sah sich in einer Rolle ähnlich einem

Schamanen, der kraft seiner Selbstkenntnis und seines Wissens

um alternative Realitäten in der Lage ist, seinen

Mitmenschen den Zauber seiner Welt zu offenbaren. Burne-Jones

nutzte seine Kunst, um einer Welt, die er als grau und

industrialisiert empfand, die Lebenskraft der Schönheit

zurückzugeben. Sein Weg führt ihn zusehends weg

von der Sicherheit und Geborgenheit des romantischen Geschichts-

und Kunstverständnisses und von der Möglichkeit,

Form und Inhalt im überkommenen Sinn zur Deckung zu

bringen. Während der lebensvolle Tatmensch Morris

zeitlebens an seinem Ideal eines „bunten“ Mittelalters

festhielt, wurde Burne-Jones zusehends zu einem „Sucher

des Inneren im Äußeren“ (Wassily Kandinsky).

Seine späten Artus- und Gralsbilder sind mystische

Gleichnisse, deren inhaltliche Offenheit auf Bildstrategien

des Symbolismus und Surrealismus vorausweist. |

1861 gründete Morris, unter anderem mit Rossetti und

Burne-Jones als Teilhabern, die Firma Morris, Marshall,

Faulkner & Co. für Dekoration und Innenarchitektur.

Burne-Jones arbeitete hauptsächlich als Entwerfer

von Glasfenstern und Raumdekorationen in Gestalt von Stickereien,

Tapisserien und Mosaiken, während Morris die nicht-figürlichen

dekorativen Bordüren lieferte und die Farbstellung

festlegte. Daneben entwarf Morris Wandbespannungen, Vorhangstoffe

und später seine berühmten Tapeten. Durch wichtige

Aufträge und die Teilnahme an weithin beachteten Ausstellungen

konnte sich die Firma schnell als führender Lieferant

hochexklusiver Innenausstattungen etablieren. So wurde

sie 1871 mit der Ausstattung des Dining Room für Palace

Green beauftragt, die neu erbaute Residenz des Earl of

Carlisle unweit des Kensington Palace. Burne-Jones entwarf

einen umlaufenden Fries mit der Geschichte von Amor und

Psyche (Kat. 44 – 55), die in eine von Morris gestaltete

Wand- und Deckenbemalung eingebettet war. 1874 erhielt

die Firma von dem Industriellen Isaac Lowthian Bell den

Auftrag zur Ausstattung des Speisezimmers von Rounton Grange

bei Northallerton. Für diesen Raum entwarf Burne-Jones

einen in Stickerei ausgeführten Fries mit Themen aus

dem Roman de la Rose, den die Frau und die Tochter des

Auftraggebers in jahrelanger Handarbeit realisierten (Abb.

1).

1861 gründete Morris, unter anderem mit Rossetti und

Burne-Jones als Teilhabern, die Firma Morris, Marshall,

Faulkner & Co. für Dekoration und Innenarchitektur.

Burne-Jones arbeitete hauptsächlich als Entwerfer

von Glasfenstern und Raumdekorationen in Gestalt von Stickereien,

Tapisserien und Mosaiken, während Morris die nicht-figürlichen

dekorativen Bordüren lieferte und die Farbstellung

festlegte. Daneben entwarf Morris Wandbespannungen, Vorhangstoffe

und später seine berühmten Tapeten. Durch wichtige

Aufträge und die Teilnahme an weithin beachteten Ausstellungen

konnte sich die Firma schnell als führender Lieferant

hochexklusiver Innenausstattungen etablieren. So wurde

sie 1871 mit der Ausstattung des Dining Room für Palace

Green beauftragt, die neu erbaute Residenz des Earl of

Carlisle unweit des Kensington Palace. Burne-Jones entwarf

einen umlaufenden Fries mit der Geschichte von Amor und

Psyche (Kat. 44 – 55), die in eine von Morris gestaltete

Wand- und Deckenbemalung eingebettet war. 1874 erhielt

die Firma von dem Industriellen Isaac Lowthian Bell den

Auftrag zur Ausstattung des Speisezimmers von Rounton Grange

bei Northallerton. Für diesen Raum entwarf Burne-Jones

einen in Stickerei ausgeführten Fries mit Themen aus

dem Roman de la Rose, den die Frau und die Tochter des

Auftraggebers in jahrelanger Handarbeit realisierten (Abb.

1).  Aus diesen Entwürfen entwickelte Burne-Jones seine

späteren Bilderfindungen zu Themen aus der mittelalterlichen

Liebesallegorie (Kat. 1-6). Für das im Tudorfachwerkstil

erbaute Haus The Hill, das sich der Künstler und Sammler

Myles Birket Foster bei Witley, Surrey, hatte erbauen lassen,

lieferte die Firma ab 1862 von Burne-Jones entworfene Glasfenster

und Kamineinfassungen zu den Themen Aschenputtel, Die Schöne

und das Biest und Dornröschen (Kat. 114). 1865 gab

Foster bei Burne-Jones den zentralen Künstlerschmuck

in Auftrag, einen Georgszyklus (Kat. 27-36), der das Speisezimmer

friesartig umlaufen sollte.

Aus diesen Entwürfen entwickelte Burne-Jones seine

späteren Bilderfindungen zu Themen aus der mittelalterlichen

Liebesallegorie (Kat. 1-6). Für das im Tudorfachwerkstil

erbaute Haus The Hill, das sich der Künstler und Sammler

Myles Birket Foster bei Witley, Surrey, hatte erbauen lassen,

lieferte die Firma ab 1862 von Burne-Jones entworfene Glasfenster

und Kamineinfassungen zu den Themen Aschenputtel, Die Schöne

und das Biest und Dornröschen (Kat. 114). 1865 gab

Foster bei Burne-Jones den zentralen Künstlerschmuck

in Auftrag, einen Georgszyklus (Kat. 27-36), der das Speisezimmer

friesartig umlaufen sollte.  Mit seinen erzählerischen Bildzyklen knüpfte

Burne-Jones bewusst an malerische Raumdekorationen der

italienischen Renaissance wie etwa Andrea Mantegnas Triumphzug

Cäsars an. In der Perseus-Folge blieben die dramatischen

Szenen um die Auffindung und Tötung der Medusa unvollendet;

dafür wurden stillere Episoden wie Perseus und die

Graien und das zuerst vollendete Schreckenshaupt (1879,

Kat. 109) zur kunstvollen Choreographie und gedankentiefen

Beziehungsallegorie ausgestaltet. Der oftmals verschlungene

Prozess der Werkentstehung verhilft den Zyklen zu einer

dekorativen Harmonisierung, die eine ganz unmittelbare

Wirkung auf den Betrachter entfaltet. Die Arbeit an den

Details und den Figurenkonstellationen bringt erst die

symbolistischen und surrealen Konstellationen hervor, welche

die eigentliche Faszination von Burne-Jones’ Kunst

ausmachen. So entsteht die eigentümliche Rüstung

des Perseus aus einer originellen Vermischung textiler

und metallischer Rüstungsteile. In der fast sakralen

Ruhe des Schreckenshauptes nimmt ein Bild-Mysterium von

geheimnisvoller Schönheit zusehends die Stelle der

Nacherzählung der literarischen Vorlage ein.

Mit seinen erzählerischen Bildzyklen knüpfte

Burne-Jones bewusst an malerische Raumdekorationen der

italienischen Renaissance wie etwa Andrea Mantegnas Triumphzug

Cäsars an. In der Perseus-Folge blieben die dramatischen

Szenen um die Auffindung und Tötung der Medusa unvollendet;

dafür wurden stillere Episoden wie Perseus und die

Graien und das zuerst vollendete Schreckenshaupt (1879,

Kat. 109) zur kunstvollen Choreographie und gedankentiefen

Beziehungsallegorie ausgestaltet. Der oftmals verschlungene

Prozess der Werkentstehung verhilft den Zyklen zu einer

dekorativen Harmonisierung, die eine ganz unmittelbare

Wirkung auf den Betrachter entfaltet. Die Arbeit an den

Details und den Figurenkonstellationen bringt erst die

symbolistischen und surrealen Konstellationen hervor, welche

die eigentliche Faszination von Burne-Jones’ Kunst

ausmachen. So entsteht die eigentümliche Rüstung

des Perseus aus einer originellen Vermischung textiler

und metallischer Rüstungsteile. In der fast sakralen

Ruhe des Schreckenshauptes nimmt ein Bild-Mysterium von

geheimnisvoller Schönheit zusehends die Stelle der

Nacherzählung der literarischen Vorlage ein. In der ersten Retrospektive im deutschsprachigen Raum werden

neben den erzählerischen Zyklen auch nicht-serielle

Hauptwerke aus allen Schaffensphasen Burne-Jones’ gezeigt.

Seine frühesten, in ihrer kraftvollen Buntfarbigkeit

noch ganz Rossetti verpflichteten malerischen Arbeiten

greifen Themen der deutschen romantischen Literatur auf.

Die beiden kleinformatigen Gouachen Sidonia von Bork und

Clara von Bork (1860, Kat. 22/23) basieren auf Wilhelm

Meinholds heute vergessenem Schauerroman Sidonia von Bork,

die Klosterhexe (1848). Burne-Jones zeigt keine dramatische

Erzählszene, sondern stellt die Antagonistinnen, die

schöne, aber abgrundtief böse Sidonia und die

herzensgute Clara einander gegenüber. Auch in Burne-Jones’ Hauptwerk

Das Glücksrad (Kat. 147), wie der Perseus-Zyklus ein

Auftrag Arthur Balfours, ist es eine Frau, Fortuna, die

gleichgültig das Rad dreht, auf dem Dichter, König

und Sklave hilflos ihrem Schicksal entgegensehen. Die Frau

als Klagende und Hoffende begegnet dem Betrachter im monumentalen,

unvollendet hinterlassenen Vermächtnisbild des Malers,

Der Schlaf des König Artus in Avalon (Kat. 149). Burne-Jones

identifizierte sich so sehr mit dem von jugendlich-schönen

Königinnen betrauerten Keltenkönig, dass er selbst

im Schlaf dessen Haltung einnahm. Zu den Topoi der Artussage

gehört, dass Artus in seiner letzten Schlacht nicht

gestorben ist, sondern auf einer verwunschenen Insel schläft,

um nach seinem Erwachen England zu retten.

In der ersten Retrospektive im deutschsprachigen Raum werden

neben den erzählerischen Zyklen auch nicht-serielle

Hauptwerke aus allen Schaffensphasen Burne-Jones’ gezeigt.

Seine frühesten, in ihrer kraftvollen Buntfarbigkeit

noch ganz Rossetti verpflichteten malerischen Arbeiten

greifen Themen der deutschen romantischen Literatur auf.

Die beiden kleinformatigen Gouachen Sidonia von Bork und

Clara von Bork (1860, Kat. 22/23) basieren auf Wilhelm

Meinholds heute vergessenem Schauerroman Sidonia von Bork,

die Klosterhexe (1848). Burne-Jones zeigt keine dramatische

Erzählszene, sondern stellt die Antagonistinnen, die

schöne, aber abgrundtief böse Sidonia und die

herzensgute Clara einander gegenüber. Auch in Burne-Jones’ Hauptwerk

Das Glücksrad (Kat. 147), wie der Perseus-Zyklus ein

Auftrag Arthur Balfours, ist es eine Frau, Fortuna, die

gleichgültig das Rad dreht, auf dem Dichter, König

und Sklave hilflos ihrem Schicksal entgegensehen. Die Frau

als Klagende und Hoffende begegnet dem Betrachter im monumentalen,

unvollendet hinterlassenen Vermächtnisbild des Malers,

Der Schlaf des König Artus in Avalon (Kat. 149). Burne-Jones

identifizierte sich so sehr mit dem von jugendlich-schönen

Königinnen betrauerten Keltenkönig, dass er selbst

im Schlaf dessen Haltung einnahm. Zu den Topoi der Artussage

gehört, dass Artus in seiner letzten Schlacht nicht

gestorben ist, sondern auf einer verwunschenen Insel schläft,

um nach seinem Erwachen England zu retten.