|

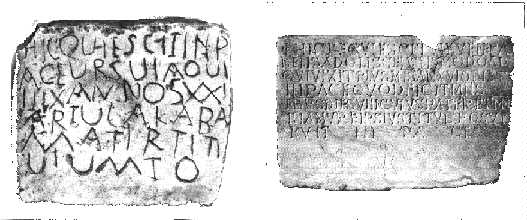

In den vier

ausgestellten Grabsteinen aus Trier zeigt sich sowohl das Nebeneinander

von Germanen und Romanen in der Stadt als auch der allmähliche

Verlust der klassischen Eleganz in Sprache und Schrift.

Das römische

Köln wurde um 460 zum Königssitz der Rheinfranken, die

sich damit dem Brauch der anderen fränkischen Kleinkönigtümer

anschlossen, die römischen Strukturen soweit wie möglich

weiterzupflegen - wiel sie ja eben sich selbst in der römischen

Kontinuität stehend ansahen. Auch hier wurden, wie in Trier,

die römischen Großbauten kontinuierlich weiterbenutzt

und verschwanden nach und nach erst im Lauf der hohen Mittelalters.

Unter den Nachfolgern Chlodwigs lebte die rheinfränkische

Tradition weiter, jüngere Söhne, die den östlichen

Reichsteil erhalten sollten, wurden aus rheinfränkischem

Namengut benannt, immer wieder hielten sich austrasische Könige

hier auf.

Einer der

Bauten, das römische Prätorium am Rheinufer, wurde von

den Frankenkönigen als Regierungssitz weitergenutzt - und

blieb mit allen Nachfolgebauten bis heute Sitz staatlicher Verwaltungen.

Als nach dem 2. Weltkrieg der heutige Neubau errichtet wurde,

stieß man auf die römischen Grundmauern und ließ

sie im Keller den Neubaus zur Besichtigung frei. Mit dem Fahrstuhl

gelangt der heutige Besucher dorthin - und der Fahrstuhl hat dem

Buch von Rudolf Pörtner, in dem er die Überreste der

Römerzeit in Deutschland beschreibt, den Namen gegeben -

"Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit".

Was das Childerichgrab

in Tournai für die Salfranken des 5. Jahrhunderts ist, ist

das Damengrab unter dem Kölner Dom für die Rheinfranken

des 6. Jahrhunderts.

Seine Auffindung

unter dem Chor des Kölner Doms war eine Sensation in vielerlei

Hinsicht. Der Leichnam selbst bestand zwar nur noch aus einzelnen

Zähnen, einzelnen Röhrenknochen und Knochenresten, vermutlich

vom Schädel, aber die außergewöhnlich reichen

Beigaben erlaubten die sichere Identifizierung als das Grab einer

Frau.

Vier Münzen

lieferten einen Anhaltspunkt für die Datierung um 535. Auffallend

war der reiche, überwiegend goldene Schmuck: eine golddurchwebte

Stirnbinde, beide Ohrringe, einen Armring, ein umfangreicher Halsschmuck

mit Gold-, Glas- und Bernsteinperlen, dazu Almandin und Münzanhänger,

zwei Rosettenfibeln mit Goldkette, ein Armreif und zwei Fingerringe,

die beiden Bügelfibeln von typisch langobardisch-thüringischer

Form mit typisch langobardischem Ziergehänge, dann beide

Schuhschnallen und Wadenbindenriemenzungen. Nägel und Holzreste

beweisen, daß die Dame in einem Sarg beigesetzt war. Außerhalb

des Sargs befanden sich Bronzebecken, Glasschalen und -flaschen,

eine davon in einem Eimer. Eine Flasche enthielt noch Wasser in

einer Qualität, die selbst heutige Chemiker vor Rätsel

stellt. Nüsse und Kerne weisen auf eine Speisebeigabe hin.

In einem Holzkasten mit Bronzebeschlägen befanden sich Spinnwirtel

und ein Schuh. Eine Wolldecke lag auf dem Sarg.

Obwohl jeder

Hinweis auf den Namen der Toten fehlt, spricht vor allem der Bestattungsplatz

innerhalb der Stadtmauer neben der Bischofskirche dafür,

daß sie eine Angehörige des merowingischen Königshauses

war. Auf Grund der Datierung und dem langobardisch beeinflußten

Schmuck ist es recht wahrscheinlich, daß hier Wisigarde,

die zweite Frau Theudeberts, bestattet wurde.

|