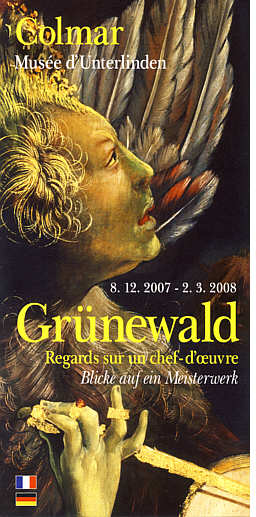

Grünewald

Blicke auf ein Meisterwerk

Exposition d'intérêt national

8. Dezember 2007 - 2. März 2008

Musée d'Unterlinden, Colmar

Erstmals

in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten

Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber

dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler

der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.

Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt

das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine

beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem

15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu

machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke

sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein

geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte. Erstmals

in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten

Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber

dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler

der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.

Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt

das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine

beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem

15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu

machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke

sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein

geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte.

In der sich seit um 1400 in ganz Europa entwickelnden "Gotik",

deren Stilmerkmale unter anderem fließende Linien und elegante

Gesten sind, bildet sich gegen 1450 eine realistische und

intimistische Strömung in der rheinischen Kunst heraus.

Zu dieser Zeit gehört diese Region zum Heiligen Römischen

Reich deutscher Nation. Die oberrheinischen Künstler der

frühen Neuzeit arbeiten in Straßburg, Colmar, Freiburg im

Breisgau oder Basel.

Die Ausstellung zielt darauf ab, die Chronologie des Schaffensprozesses

für den Isenheimer Altar zu präzisieren und unsere Kenntnisse

über Grünewalds Identität aufgrund neuester Forschungen

zu festigen. Dafür nutzt sie die Ergebnisse jahrelanger

Untersuchungen, die vom Centre de Recherche et de Restauration

des Musées de France (C2RMF) am Isenheimer Altar durchgeführt

wurden, wie auch die Erkenntnisse eines internationalen

Kolloquiums, das im Januar 2006 in Colmar abgehalten wurde.

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Kupferstichkabinett,

das einen Großteil von Grünewalds graphischem Oeuvre besitzt,

rückt die Ausstellung den Arbeitsprozess in den Mittelpunkt,

dem wir dieses monumentale Meisterwerk verdanken.

Der Isenheimer Altar

Um 1512 bis 1516 malt Grünewald sein Hauptwerk, den berühmten

Altar für das Antoniterkloster in Isenheim, einem Dorf,

das etwa 20 Kilometer von Colmar entfernt liegt. Auftraggeber

ist Guido Guersi, Präzeptor des Antoniterordens von 1490

bis 1516. Die Plastiken werden um 1515 von Nikolaus Hagenauer

ausgeführt. Der Antoniterorden wurde 1092 gegründet; seine

Berufung war die Pflege und Behandlung der Kranken, die

am Antoniusfeuer litten. Verursacht wird dieses Leiden durch

das Mutterkorn, einen Pilz, der auf den Ähren von Roggen

wächst. Das um 1300 gegründete Antoniterkloster von Isenheim

häufte nach und nach einen beträchtlichen Reichtum an, der

es ihm ermöglicht, zahlreiche Kunstwerke in Auftrag zu geben

und zu finanzieren. Der dem heiligen Antonius geweihte Wandelaltar

ist ein solches Auftragswerk. Ursprünglich war er für den

Chor der Antoniterkirche bestimmt. Dort stand er bis zur

Französischen Revolution. Um seine Zerstörung zu verhindern,

wurde er 1792 nach Colmar in die Bibliothèque Nationale

du District gebracht. 1852 siedelte er in die Kirche des

ehemaligen Dominikanerinnenklosters Unterlinden um, das

damals zu einem Museum umgebaut wurde. Seitdem ist er das

berühmteste Werk des Museums, das die Betrachter nach wie

vor in seinen Bann schlägt. Der geschlossene Altar stellt

die Figur des toten Christus am Kreuz dar. Die weiteren

Tafeln sind Darstellungen der Auferstehung, der Verkündigung,

des Engelskonzerts, der Versuchung des heiligen Antonius

und des heiligen Antonius beim heiligen Paulus gewidmet.

Grünewald und seine Zeitgenossen

Eine

neue Künstlergeneration beherrschte die Epochenschwelle

um 1500: Wesentliche Meister der Renaissance sind Mathias

Grünewald (um 1475/80-1528), Hans Holbein d.Ä. (um 1465-1524),

Albrecht Dürer (1471-1528), Lucas Cranach (1472-1553), Albrecht

Altdorfer (1480-1538), Hans Baldung Grien (um 1484-1545),

Meister I.P. und Meister H.L. Ihre Leistungen sind wesentlich

mit der künstlerischen Blüte verknüpft, die Deutschland

in dieser Zeit erlebte. In der Ausstellung "Grünewald.

Blicke auf ein Meisterwerk" werden den Vorzeichnungen zum

Altar Zeichnungen anderer Künstler gegenübergestellt, die

Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen

Raum entstanden. Dadurch wird Grünewalds persönlicher Stil

ersichtlich, der ihn von der vorhergehenden Künstlergeneration

und seinen Zeitgenossen unterscheidet.

Themenkreise der Ausstellung

Religiöse Szenen

Im Vergleich mit Arbeiten

seiner Zeitgenossen (Zeichnungen, Plastiken) wird nicht

nur Grünewalds Originalität offensichtlich, sondern auch

der Wandel in der Auffassung verschiedenster religiöser

Motive am Beginn des 16. Jahrhunderts. Gleichzeitig tritt

der expressive Wille zutage, der diesen Künstlern im beginnenden

16. Jahrhundert gemeinsam ist. Neben die Zartheit der Mariendarstellungen

mit der ausgeprägten Betonung ihrer Menschlichkeit (Altdorfers

"Heilige Familie", Basel) tritt eine drastische Darstellung

des Schmerzes und der offensichtlichen Gewalt, die das Passionsgeschehen

beherrscht ("Kreuzigung" von Cranach, Berlin; "Beweinung"

von Hans Baldung Grien, Washington). Naturalismus und

Expressivität

Die Figuren werden zunehmend realistischer

dargestellt: die Gesichter ausdrucksstark, die Körper differenziert

durchmodelliert. Die Künstler interessieren sich tiefer

für die Anatomie des menschlichen Körpers, wie Grünewalds

Studien für den "Heiligen Sebastian" des Isenheimer Altars

oder Dürers Arm- und Handstudien belegen. Auch der Gesichtsausdruck

wird genau beobachtet: flehend bei Maria Magdalena, ernst

bei den heiligen Eremiten. Die Rolle der Landschaft in

der graphischen Ausarbeitung der Werke

Die Landschaften

im Hintergrund mit ihren unzähligen Details zeigen die Nähe

zwischen Grünewald und den Auffassungen flämischer Maler

und der nordeuropäischen Landschaftskunst. Immer häufiger

erarbeiten die Künstler Baum- oder Vegetationsstudien. In

der Tafel mit dem "Heiligen Paulus beim heiligen Antonius"

des Isenheimer Altars wie auch in einigen Zeichnungen von

Altdorfer verschmelzen die Figuren geradezu mit der üppigen

Natur, die sie umgibt. Gewandstudien

Beim Malen von Gewändern

und Falten können die Künstler ihre Virtuosität zur Schau

stellen. Die Stoffe werden detailreich wiedergegeben: einige

Frauen tragen Gewänder mit weich fallenden Falten; die Kleider

anderer - so das der "Jungfrau mit dem Kind" auf dem Isenheimer

Altar - sind dagegen aus schwerem Stoff, und der Faltenwurf

weist erstaunliche Ähnlichkeiten mit Zeichnungen von Leonardo

da Vinci auf.

Technische Analyse des Altars

Ergänzt

wird die Ausstellung durch Material, das die vom C2RMF am

Isenheimer Altar durchgeführten Analysen dokumentiert (Röntgenaufnahmen,

Infrarotreflektographien, stratigraphische Analyse der

Farbschicht). Sie beleuchten den Schaffensprozess, der diesem

Meisterwerk zugrunde liegt. Die Arbeitsetappen wurden mit

Hilfe von Röntgenaufnahmen und Infrarotreflektographien

analysiert. Im ersten Stadium der Vorbereitung ritzte Grünewald

bestimmte Stellen ein, um Elemente wie die Anordnung der

Pfeile in der Tafel mit dem "Heiligen Sebastian" oder die

runden Fenstergläser hinter dem "Heiligen Antonius" auf

der Bildfläche festzulegen. Die Art und Weise, wie die Unterzeichnung

ausgeführt wurde, konnte dagegen nicht genau bestimmt werden,

da sie nur schwierig auszumachen ist. Fotos und Infrarotreflektographien

lassen vermuten, dass sie mit dem Rötel- und nicht mit dem

Kohlestift ausgeführt wurde. Schraffuren - wie etwas bei

Albrecht Dürer - finden sich bei Grünewald nicht - eine

Ausnahme und eine Neuerung im Vergleich zum Vorgehen seiner

Zeitgenossen. Grünewalds Anwendung von Zeichnungen im Werkprozess

hat größere Ähnlichkeit mit jener Technik, die zu dieser

Zeit in Italien üblich war.

Im Lauf des Malprozesses korrigiert oder verändert Grünewald

nur wenige Elemente der Komposition. Die Linie als Grundelement

von Grünewalds Maltechnik zieht sich wie ein roter Faden

durch sämtliche Etappen des Werkprozesses hindurch. Sie

geht einher mit einer meisterlichen Beherrschung der Farbe.

Kunstlandschaft Oberrhein

Grünewald und seine

Zeitgenossen entfalteten ihre schöpferische Tätigkeit in

einer Zeit, in der die Rheingrenze zwischen Frankreich und

Deutschland nicht existierte. Damals war die oberrheinische

Region eine Art Schmelztiegel, in dem die großen künstlerischen

Strömungen Europas zusammenflossen. Es schien uns wichtig,

an diese grenzüberschreitende Dimension anzuknüpfen, und

zwar in Form einer Zusammenarbeit mit der Staatlichen Kunsthalle

Karlsruhe, die zeitgleich eine Ausstellung über Grünewald

organisiert, in der die Grisaille-Technik und die mit der

Passion Christi verbundenen Themen in den Mittelpunkt gestellt

werden.

Neben dem Berliner Kupferstichkabinett und der Staatlichen

Kunsthalle in Karlsruhe haben weitere renommierte Institutionen

lebhaftes Interesse an diesem Projekt bekundet. Der Louvre

und die Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris,

die Museen in Rennes, Basel, Budapest, Dresden, München,

London, Rotterdam und Washington leihen dem Musée d'Unterlinden

Meisterwerke aus ihrem graphischen Bestand.

|

Erstmals

in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten

Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber

dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler

der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.

Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt

das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine

beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem

15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu

machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke

sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein

geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte.

Erstmals

in Frankreich widmet das Musée d'Unterlinden, das den berühmten

Altar der Antoniter von Isenheim aufbewahrt, dem Urheber

dieses Meisterwerks, der einer der größten deutschen Maler

der Renaissance war, eine eigene Ausstellung: "Grünewald.

Blicke auf ein Meisterwerk". Mit dieser Ausstellung führt

das Museum seine Politik fort, die darauf abzielt, seine

beachtliche Sammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem

15. und 16. Jahrhundert einem breiten Publikum bekannt zu

machen und ihre Erforschung zu fördern. Diese Kunstwerke

sind repräsentativ für eine Epoche, in der der Oberrhein

geradezu ein "Goldenes Zeitalter" erlebte.