| Nach der grundsätzlichen Einigung mit

Preußen (Teplitzer Punktation, 1.8.1819) berief Metternich

die Minister der "vertrauenswürdigsten" Staaten (Preußen,

Hannover, Sachsen, beide Mecklenburg, Nassau, Bayern, Baden,

Württemberg) zu einer Konferenz nach Karlsbad ein, wo die

sog. "Karlsbader Beschlüsse" zur Erhaltung der inneren Sicherheit

gefaßt wurden. In 4 Beschlüssen, die der Bundestag

am 20. September 1819 formal billigte, wurde festgelegt:

- Säuberung der Universitäten von Professoren, die

verderbliche oder die Grundlagen der bestehenden Staatseinrichtungen

untergrabende Lehren verbreiten. Überwachung von Professoren

und Studenten, Unterdrückung der Burschenschaften.

- Einrichtung einer Vorzensur für

Zeitungen, Zeitschriften und Druckwerke unter 20 Bogen (entspr.

320 Seiten).

- Schaffung einer Bundesbehörde zur Untersuchung und

- Vollzug der Beschlüsse des Bundestags durch alle Bundesglieder

(Exekutionsordnung, am 3. Juli 1820 beschlossen).

Die "Karlsbader Beschlüsse" bildeten so die Grundlage

für eine weitgehende "Demagogenverfolgung", die die Epoche

der Restauration und Reaktion kennzeichnete. Besonders gründlich

ging Preußen hierbei vor. Die Säuberungen trafen Männer

wie den Bonner Professor für Geschichte Ernst Moritz Arndt,

der schon zur Zeit der Befreiungskriege mit nationalen Kampfschriften

und Liedern hervorgetreten war, oder den "Turnvater" Friedrich

Ludwig Jahn, der die Körperertüchtigung als Mittel

der vormilitärischen Ausbildung propagierte.

Der Zensur unterlagen Zeitungen, Zeitschriften und Druckwerke

unter 20 Bogen (entspr. 320 Seiten). Damit sollte vor allem die

freie Meinungsäußerung in den Zeitungen unterdrückt

werden.

Mittel, die Zensur zu umgehen, gab es einige.

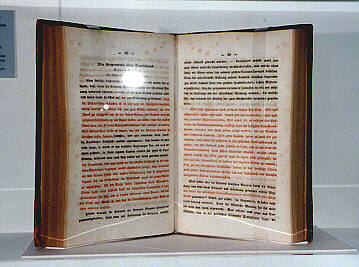

Oben im Bild von Gustav Struve: "Actenstücke der Zensur",

Mannheim und Heidelberg, 1845.

Struve sammelte hier kleinere Schriften, die der Zensur unterlagen,

in einem großen Band, der so groß war, dass er nicht

mehr zensiert wurde. Um das Wirken der Behörde deutlich

zu machen, druckte er die von der Zensurbehörde

gestrichenen Stellen in roter Farbe (Exponat aus der Ausstellung "1848/49

- Revolution der deutschen Demokraten in Baden", Karlsruhe. Kat.- Nr. 210). |