Buch- und Elfenbeinkunst Buch- und Elfenbeinkunst

Dieser Teil der Ausstellung führt in die faszinierende

Welt der karolingischen Buchkunst. Ab dem ausgehenden 8. Jahrhundert

entstehen prächtige Handschriften mit teilweise Purpur eingefärbten

Pergamentseiten und Einbänden mit Elfenbeintafeln. Das an

Karls Hof in Aachen ansässige Zentrum der Buchkunst strahlt

weit in das Fränkische Reich hinein.

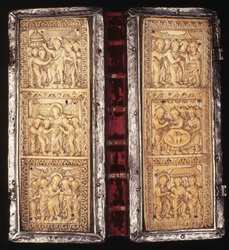

Präsentiert

wird Buchkunst aus verschiedenen Zentren des Fränkischen

Reiches, zu denen auch das Kloster St.Gallen gehörte. Dort

werden auch die geschnitzten Elfenbeintafeln aufbewahrt, die

Karl der Grosse zu seiner Kaiserkrönung erhielt und als

Leihgaben in der Ausstellung zu sehen sind. Zu den Highlights

in diesem Teil der Ausstellung gehört der Liber Viventium – das

Buch der Lebenden und Toten – entstanden im Kloster Pfäfers

kurz nach Karls Tod. Das reich bemalte Werk – eine Leihgabe

des Stiftsarchivs St.Gallen - listet gegen 4'500 Namen verbrüderter

Mönche, von Stiftern oder Wohltätern auf – darunter

auch Karls Vater Pippin, Karl der Grosse und sein Bruder Karlmann.

Kirche und Religion – Karl als Schutzherr der

Kirche und der Christen

Vom Papst zum Kaiser gekrönt verstand sich Karl der Grosse

als Schutzherr der Kirche und der Christen. Das aus der Domschatzkammer

Aachen stammende Brustkreuz wird Karl dem Grossen zugeschrieben.

Gefunden bei der Graböffnung im Jahre 1000 erinnert es an

Karl als gläubiger Christ. Als ihn Papst Leo III. im Jahre

800 zum Kaiser krönte, übernahm Karl – so wie

vor ihm sein Vater Pippin – die Verantwortung für

die Verbreitung des Christentums. Er hat zahlreiche Kirchen bauen

lassen, die Liturgie vereinheitlicht und die Bibel revidieren

lassen. Von seinen Bestrebungen, die Verbreitung des Christentums

voranzutreiben, zeugt in der Ausstellung unter anderem das älteste

erhaltene Vaterunser in deutscher Sprache, eine der zahlreichen

Leihgaben der Stiftsbibliothek St.Gallen.

In diesem Teil der Ausstellung sind Reliquiare und weitere Kirchenschätze

versammelt, die vom Reichtum des karolingischen Erbes aus der

Schweiz zeugen.

Pfalzen – Bauboom herrschaftlicher Residenzen Pfalzen – Bauboom herrschaftlicher Residenzen

Karl der Grosse hat die Architektur verändert. Er liess

nördlich der Alpen die ersten monumentalen Steinbauten seit

der Römerzeit erstellen: Die Pfalzanlagen. Es sind Herrschersitze

und – verteilt im ganzen Fränkischen Reich – Machtsymbole

auf Zeit für einen Herrscher, der immerfort auf Reisen war.

Architektur und Funktion orientieren sich dabei an römischen

Kaiserpalästen – auch das ein sichtbares Zeichen von

Karls Rückgriff auf die Spätantike und das frühe

Christentum. Seine Lieblingsresidenz war Aachen.

Auf dem Lindenhof entsteht in karolingischer Zeit die erste

repräsentative Königspfalz. Wir stellen sie vor und

geben Einblick in das Zürich des 8. und 9. Jahrhunderts.

Präsentiert wird in diesem Zusammenhang eine Urkunde aus

dem Jahr 807, in der zum ersten Mal die Siedlung an der Limmat

erwähnt wird.

Karl war nicht nur König und Kaiser, sondern auch Krieger.

Mit seinen fast jährlichen Kriegszügen hat er weite

Gebiete erobert und christianisiert. Besonders zu erwähnen

sind die langanhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen mit

den heidnischen Sachsen, deren Niederlage mit der Taufe ihres

Anführers, Widukind, und der Christianisierung der Sachsen

endete. Karolingische Waffen aus dem In- und Ausland geben Zeugnis

der Kriegsführung Karls des Grossen und Aufschluss über

die Ausrüstung der Karolinger.

Epilog – Karl der Grosse: Legenden und Mythen

Kaum ist Karl der Grosse 814 in Aachen gestorben, wird er zum

Mythos, und zahlreiche Legenden ranken sich um seine Person.

Beleg dafür ist eine um 883 vom St.Galler Mönch Notker

verfasste Biografie – die Gesta Karoli Magni – von

der eine Abschrift vorgelegt wird.

Eine Übersicht über die Ereignisse nach Karls Tod

im Jahr 814 bis zum Ende der Dynastie der Karolinger 888 legt

dar, wie das Fränkische Reich nach Karls Tod wieder in Einzelgebiete

zerfällt.

Zahlreich sind die Werke, die den frühen und bis heute

anhaltenden Karlskult in Zürich belegen. Darstellungen auf

Glasscheiben, Gemälden und Silberpokalen zeigen ihn als

vermeintlichen Gründer des Großmünsters oder

verehren ihn als einen Heiligen.

Dass auf europäischer Ebene sowohl Frankreich wie auch

Deutschland Karl den Grossen als ihren Herrscher beanspruchen,

symbolisieren – als Ausklang der Ausstellung – zwei

einander gegenübergestellte Porträts: das Idealporträt

Karls des Grossen als deutschen Kaiser aus der Werkstatt Albrecht

Dürers und der französische «Charlemagne» des

Historienmalers Louis-Félix Amiel von 1839. |