Zur Siedlungsgeschichte des Bergs

5500— 5000

Äus der Zeit der Bandkeramik zeugen nur einzelne Funde

von sporadischen Begehungen des Bergs

5000—4400

Erste Spuren von ständiger Besiedlung aus der Mittleren

Jungsteinzeit: Steinbeile, häusliche Gerätschaften

und Gefäßscherben der Rössener Kultur besonders

auf der hinteren Bergkuppe.

Danach bleibt der Berg für längere Zeit ohne Bedeutung für die

Siedlung der Umgegend.

1200

In der ausgehenden Bronzezeit, der Urnenfelderkultur (Hallstatt

B), entsteht eine erste geschlossene, weit über den inneren

Ringwall hinausreichende Siedlung. Aus dieser Zeit stammt das

bronzene Ortband einer Schwertscheide, das sowohl auf die Existenz

einer waffentragenden Oberschicht hinweist als auch die Verbindungen

zur englisch-französischen Urnenfelderkultur belegt.

480—280

Größte Ausdehnung der keltischen Höhensiedlung

zwischen den Perioden Hallstatt D 3 und Latène B mit der

Errichtung der mächtigen frühlatènezeitlichen

Doppelwallanlage. Auf den terrassierten Steilhängen und

auf den beiden Bergkuppen, vor allem aber an der Nord- und Westseite,

entstanden weit über 400 Hüttenplätze.

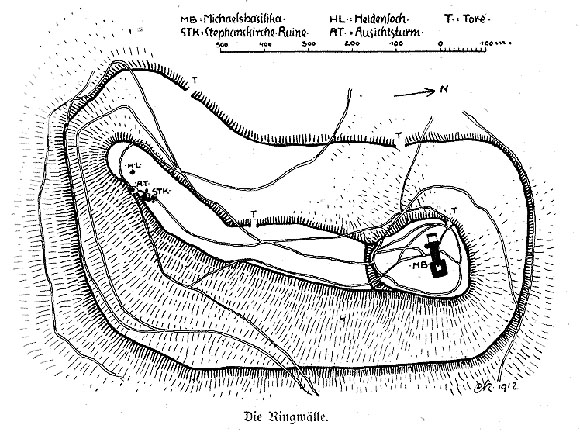

Gesamtplan der keltischen Ringwälle und

der Klosteranlagen

aus: Rudolf Sillib: Der heilige Berg bei Heidelberg.

Schriftenreihe Vom Bodensee zum Main der Badischen Heimat,

11 (1920). S. 5.

Die befestigte Keltensiedlung ("städtisch zu nennende

Großsiedlung von zweifellos überregionaler Bedeutung",

R. Ludwig) erhält für die Dauer ihrer Existenz für

das gesamte Untere Neckarland zentrale Bedeutung; die wirtschaftliche

Grundlage der Siedlung bildet Eisenverhüttung und -verarbeitung,

die sicher in den Händen einer Ober- oder Fürstenschicht

lag. Zur politischen und wirtschaftlichen Stellung tritt die

zentrale kultische Stellung. Der Keltenkopf von Bergheim ist

der einzige Hinweis auf einen möglichen, dem Rang des

Heiligenberges entsprechenden keltischen Grabhügel des

5./4. vorchristlichen Jahrhunderts.

Doppelpyramidenförmige

Eisenbarren mit stark ausgezogenen Enden, Gewicht 5,3 bzw.

5,2 Kg.

Dabei Reste eines tönernen Gusstiegels und Eisenschlacken.

Lesefunde vom Westhang des Bergs, zwischen innerem und äußerem

Ringwall.

Heidelberg,

Kurpfälzisches Museum

Um

280 v. Chr. verliert der Berg seine Mittelpunktfunktion, wird

aber auch in der jüngeren Latènezeit aufgesucht,

wenn nicht sogar jeweils kurzzeitig besiedelt. Die Nachfolgesiedlung,

die die zentrale Funktion übernommen haben muss, ist nicht

bekannt. Lopodunum-Ladenburg ist es jedenfalls nicht. Um

280 v. Chr. verliert der Berg seine Mittelpunktfunktion, wird

aber auch in der jüngeren Latènezeit aufgesucht,

wenn nicht sogar jeweils kurzzeitig besiedelt. Die Nachfolgesiedlung,

die die zentrale Funktion übernommen haben muss, ist nicht

bekannt. Lopodunum-Ladenburg ist es jedenfalls nicht.

Keltenfürst

von Bergheim - Rekonstruktionsversuch

von B. Heukemes

B.

Heukemes rekonstruierte den "Keltenfürsten" als Stele,

dessen Fuß dasselbe Motiv des bekrönten Kopfes noch

einmal zierte. Erst mit der Entdeckung des Keltenfürsten

vom Glauberg wurde deutlich, dass es sich wohl auch beim Keltenfürsten

von Bergheim um den Kopf einer großen Statue handeln

musste.

Kurpfälzisches Museum Heidelberg

|