|

Insgesamt viermal besuchte Herzog Carl Eugen von Württemberg

(reg. 1744-1793) Italien. Die erste Rundreise, einer Kavalierstour

ähnlich, unternahm er 1753 zusammen mit seiner Gemahlin

Elisabeth Friederike. Auf der letzten, einer Bildungs- und

Informationsreise, begleitete ihn 1774/75 die Reichsgräfin

Franziska von Hohenheim. Über die jeweilige Reiseroute und

das Besichtigungsprogramm sind wir durch Tagebücher Mitreisender

informiert und wissen, dass der Herzog jeweils für mehrere

Tage in Venedig Station machte. Die beiden dazwischen

liegenden Italienreisen waren dagegen reine Vergnügungsreisen

mit dem Ziel Venedig. Im Frühsommer 1762 hielt sich Herzog

Carl Eugen drei volle Wochen in der Lagunenstadt auf, 1767

gar ein halbes Jahr. Ein während der Reise 1766/67 akribisch

geführtes Ausgabenbuch lässt keinen Zweifel daran aufkommen,

dass der württembergische Regent seinem Land für ein halbes

Jahr den Rücken kehrte, um sich in Venedig nach Kräften

zu amüsieren - ein ungeheurer Vorgang, auch im 18. Jahrhundert.

Auf insgesamt 230.910 Gulden und 14 ¾ Kreuzer summierten

sich am Ende der Reise die Ausgaben. Der Aufenthalt der

württembergischen Reisegesellschaft in Venedig umspannte

die Zeit vom Karnevalsbeginn bis zur Prunk-Regatta am Himmelfahrtstag.

Zwischen diesen beiden Höhepunkten im venezianischen Festkalender

reihten sich ungezählte Lustbarkeiten - offizielle und private

Empfänge und Feste, Theater- und Opernbesuche, Konzerte

und Bälle - wie Perlen auf einer Kette. Dem einheimischen

Adel gleich, logierte Herzog Carl Eugen mit seinem 125 Personen

umfassenden Gefolge den Winter über direkt in der Stadt,

im Frühjahr dann in einer Villa auf dem nahen Festland. Bei

seiner Rückkehr nach Württemberg im Juli 1767 wurde Herzog

Carl Eugen von den innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten

eingeholt, denen er durch seine Vergnügungsreise nach Venedig

für ein halbes Jahr scheinbar entronnen war. Was lag näher,

als ein Stück heiterer venezianischer Lebensart in den württembergischen

Alltag hinüber zu retten und auf diese Weise wenigstens

die Erinnerung an die sorgenfreien Monate wach zu halten? Maskeraden

waren im 18. Jahrhunderten ein fester Bestandteil höfischer

Festkultur. Als wichtigste Veranstaltung der Karnevalszeit

hatten sich im deutschsprachigen Raum - von Venedig inspiriert

- Maskenfeste, so genannte Redouten, herausgebildet. Der

ausgedehnte Venedig-Aufenthalt Carl Eugens 1767 und seine

Teilnahme am berühmten venezianischen Karneval gaben dem

Maskentragen in Württemberg ganz neue Impulse. Noch unter

dem Eindruck des in Venedig Gesehenen muss in jenem Herbst

1767 bei Herzog Carl Eugen der Plan gereift sein, die so

genannte Venezianische Messe ins Leben zu rufen. Als Kombination

zweier venezianischer Besonderheiten - Maskentreiben und

Warenverkauf unter freiem Himmel - ist sie des württembergischen

Regenten ureigenste Erfindung.

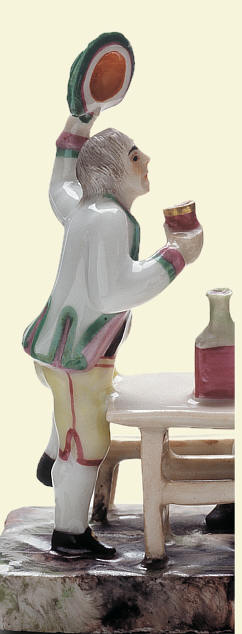

Bild: Galan in der Schenke, Teil der Tafeldekoration

„Venezianische Messe“ © Foto: P. Frankenstein/ H. Zwietasch,

Landesmuseum Württemberg (Ausschnitt)

|