|

Friedliche

Revolution und Mauerfall standen im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold,

bei der Fußball-Weltmeisterschaft

2006 tauchte ganz Deutschland in ein schwarz-rot-goldenes „Sommermärchen“ ein. „Ich

liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau“, antwortete

im Frühjahr 1969 der spätere Bundespräsident

Gustav Heinemann auf die Frage eines Journalisten. Er charakterisierte

damit das ambivalente Verhältnis vieler Bundesbürger

zu ihrer Nation und nationalen Symbolen wie Flagge, Hymne

und Adler. Was sind die Gründe für diesen Wandel

im Umgang mit den Nationalsymbolen? Friedliche

Revolution und Mauerfall standen im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold,

bei der Fußball-Weltmeisterschaft

2006 tauchte ganz Deutschland in ein schwarz-rot-goldenes „Sommermärchen“ ein. „Ich

liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau“, antwortete

im Frühjahr 1969 der spätere Bundespräsident

Gustav Heinemann auf die Frage eines Journalisten. Er charakterisierte

damit das ambivalente Verhältnis vieler Bundesbürger

zu ihrer Nation und nationalen Symbolen wie Flagge, Hymne

und Adler. Was sind die Gründe für diesen Wandel

im Umgang mit den Nationalsymbolen?

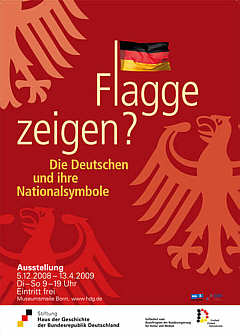

Vom 5. Dezember 2008 bis 13. April 2009 zeigt die Stiftung

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die

Ausstellung „Flagge zeigen? Die Deutschen und ihre

Nationalsymbole“. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres

2009 „60 Jahre Bundesrepublik Deutschland“ fragt

sie nach der Herkunft von Fahne, Hymne und Wappen und beleuchtet

ihre Verwendung in verschiedenen historischen Epochen.

Besonders die Einrichtung von nationalen Gedenk- und Feiertagen

sowie der Umgang mit Denkmälern und Gedenkstätten

in demokratischen Gesellschaften und Diktaturen werfen

ein Schlaglicht auf die unterschiedlichen Motive und Absichten.

Rund 600 Exponate sind in der Ausstellung zu sehen, darunter

eine Fahne des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, das Gemälde „Café Deutschland“ von

Jörg Immendorff sowie Entwurfsskizzen der Kollektion „Mutter,

Erde, Vater, Land“ der renommierten Designerin Eva

Gronbach.

„Flagge zeigen?“ beleuchtet die Entstehung nationaler

Symbole im 19. Jahrhundert, ihre Rolle im Kaiserreich,

in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus exemplarisch.

Nach 1945 ist Schwarz-Rot-Gold das einzige von Krieg und

Terror unbelastete gesamtdeutsche Symbol für die Deutschen

in allen Besatzungszonen. Bei der doppelten Staatsgründung

1949 beschwören

beide deutsche Teilstaaten mit diesen Farben die nationale

Einheit. Zugleich setzen sie unterschiedliche Akzente in

ihrer Erinnerungskultur und grenzen sich im Kalten Krieg

zunehmend voneinander ab.

Die SED begreift die DDR seit den 1970er Jahren als sozialistische

Nation und betreibt die Abgrenzung von der Bundesrepublik.

Diese hält – trotz der in weiter Ferne liegenden

Wiedervereinigung Deutschlands – am Ziel der nationalen

Einheit fest und gibt dieser Politik symbolhafte Zeichen:

Der 17. Juni, der Tag des Volksaufstands in der DDR, wird

nationaler Feiertag, das Brandenburger Tor Sinnbild der

Teilung Deutschlands und des Willens zu ihrer Überwindung.

Die DDR setzt auf die Traditionen der Arbeiterbewegung

und der Kommunistischen Internationale: Sie feiert vor

allem den 1. Mai als internationalen Kampftag der Arbeiterklasse,

den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus und die

Staatsgründung am 7. Oktober.

Friedliche Revolution und deutsche Einheit stehen 1989/90

im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold. Die Staatssymbole der

DDR werden nach der deutschen Wiedervereinigung aus der Öffentlichkeit

entfernt, während in den Medien erste Diskussionen

um den Erhalt „sozialistischer“ Denkmäler

beginnen. Vor allem in der Hauptstadt Berlin setzt das

vereinigte Deutschland – begleitet von regen öffentlichen

Diskussionen – bauliche Signale für das Selbstverständnis

der Republik: Nach dem Umbau gibt das Reichstagsgebäude

als Sitz des Deutschen Bundestages mit einer begehbaren

gläsernen Kuppel dem politischen Berlin ein populäres

Erkennungsmerkmal. Das wiedervereinigte Deutschland bekennt

sich zu seiner historischen Verantwortung und setzt der

Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft

mit der Neukonzeption der Gedenkstätte „Neue

Wache“ und dem „Denkmal für die ermordeten

Juden Europas“ Zeichen.

|