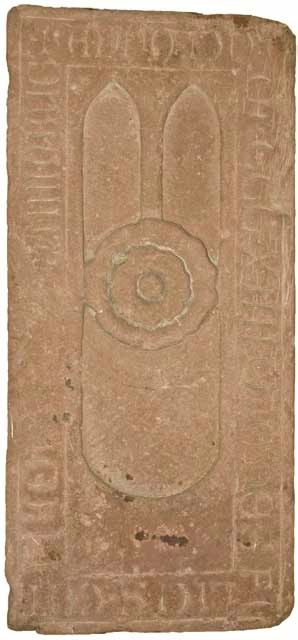

Die älteste, aus dem Heidelberger Stadtgebiet stammende

Grabplatte, möglicherweise eine der frühesten Kindergrabplatten

Baden- Württembergs überhaupt, ist der Grabstein des

Johannes, Sohn des Gottfried, der, wie die lateinische Inschrift

besagt, am 2. August im Jahr des Herrn 1314 verstarb. Die Platte

aus rotem Sandstein hat eine umlaufende gotische Majuskel, die

den ersten Hinweis auf eine Heidelberger Bürgerfamilie liefert,

welche urkundlich bislang nicht nachweisbar ist. Besonders auffällig

an der Grabplatte ist eine fein ausgearbeitete Rose unter zwei

angedeuteten gotischen Spitzbögen im Zentrum des Steins,

wozu bislang keine vergleichbaren Darstellungen bekannt sind.

Dieser einzigartige Rosettenschmuck wäre dem Grabstein

beinahe zum Verhängnis geworden. Denn nachdem man ihn zusammen

mit anderen Steindenkmälern aus dem Bereich des Kreuzgangs

des ehemaligen Augustinerklosters, dem heutigen Universitätsplatz,

anno 1912 ausgegraben und lange Jahre in der sogenannten „Trinkstube“,

im Keller des Restaurants Kurpfälzisches Museum, aufbewahrt

hatte, verbrachte man ihn in den sechziger Jahren des vergangenen

Jahrhunderts zu wissenschaftlichen Untersuchungszwecken, nicht

zuletzt wegen der besseren Lesbarkeit und der Anfertigung von

Fotos bei Tageslicht, in den Museumsgarten.

Dort erregte der Stein die Aufmerksamkeit eines interessierten,

aber nicht autorisierten „Denkmalpflegers“ aus Mainz,

der in der Rose ein Geheimzeichen des untergegangenen Templerordens

zu erkennen glaubte und das Kulturgut unter den Augen seiner

Hüter in die Privatbibliothek seines Hauses nach Mainz „in

Sicherheit“ brachte. Bei einer Fernsehsendung 1995, in

der der „Schatzsucher“ in seinem Haus interviewt

wurde, geriet auch der Stein ins Bild. Stadt und Museum setzten

daraufhn alle Hebel in Bewgung, um den Stein an seinen angestammten

Ort zurckzubringen. Seit 1998 ergänzt er wieder im Museum

das Ensemble bemerkenswerter Steinzeugnisse aus der Geschichte

Heidelbergs.

Bild:

Museum (E. Kemmet)

Text (& Textbasis): kmh |