Projekt kulturer.be

Nachkriegszeit

Landeskunde > Geschichte > Zeitgeschichte > Nachkriegszeit

Deutsche Mythen seit 1945

Neue Ausstellung im Haus der Geschichte Bonn

(hgbd) Mythen verdichten das kaum überschaubare Geschehen der Geschichte zu sinnstiftenden Erzählungen. Die neue Ausstellung im Haus der Geschichte ist vom 16. März bis 14. Oktober 2018 zu sehen und veranschaulicht mit rund 900 Objekten wichtige Mythen der Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg. Zentrale Exponate repräsentieren ausgewählte mythische Erzählungen, deren Entstehung und Verbreitung die Ausstellung exemplarisch nachgeht. So steht etwa für die "Stunde Null" das Modell des Dresdner Trümmerfrauen-Denkmals von 1952, für das westdeutsche "Wirtschaftswunder" der legendäre VW-Käfer "Ovali" von 1955.

Mythen bilden einen wichtigen Teil nationaler Erinnerung, die auch auf diese Weise über Generationen weitergegeben wird. Mit mythischen Erzählungen stärken Nationen ihre Identität. Alte Mythen, wie sie andere Länder bis heute bewahren, sind allerdings in Deutschland fast vergessen. Die Tradition brach 1945 nach dem Missbrauch durch die Nationalsozialisten weitgehend ab. Hermann, der "Befreier Germaniens", oder Kaiser Barbarossa im Kyffhäuser haben keine identitätsstiftende Bedeutung mehr. Doch welche neuen Erinnerungserzählungen pflegen die Deutschen heute?

Mythen bilden einen wichtigen Teil nationaler Erinnerung, die auch auf diese Weise über Generationen weitergegeben wird. Mit mythischen Erzählungen stärken Nationen ihre Identität. Alte Mythen, wie sie andere Länder bis heute bewahren, sind allerdings in Deutschland fast vergessen. Die Tradition brach 1945 nach dem Missbrauch durch die Nationalsozialisten weitgehend ab. Hermann, der "Befreier Germaniens", oder Kaiser Barbarossa im Kyffhäuser haben keine identitätsstiftende Bedeutung mehr. Doch welche neuen Erinnerungserzählungen pflegen die Deutschen heute?

Gründungsmythen

Gründungsmythen

In Demokratien entstehen vielfältige Erzählungen, Diktaturen geben sie vor und kontrollieren sie. Die westdeutschen Gründungsmythen gelten dem Aufstieg aus den Trümmern des Krieges, hart erarbeitet mit Fleiß und kluger Politik, verbunden mit dem Mythos der D-Mark. Ihnen stehen in der DDR die von der SED-Diktatur gesetzten Mythen vom "Arbeiter- und Bauernstaat" gegenüber, gegründet als "Erbe der Antifaschisten" nach der "Befreiung durch die siegreiche Sowjetunion". Seit 1990 entwickeln die Deutschen eine neue gemeinsame Gründungserzählung. Sie verbindet die Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 mit der Wiedervereinigung.

Oben: Das Plakat aus dem Jahr 1985 zeigt die Monumentalplastik des sowjetischen Ehrenmals in Berlin-Treptow.

Gestaltung: Hans-Georg Gerasch

Links: 500.000 Buttons verteilt die "Bild"-Zeitung 2005 zum katholischen Weltjugendtag in Köln als Zeichen der Freude über die Papstwahl von Joseph Kardinal Ratzinger.

Beide Bilder © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

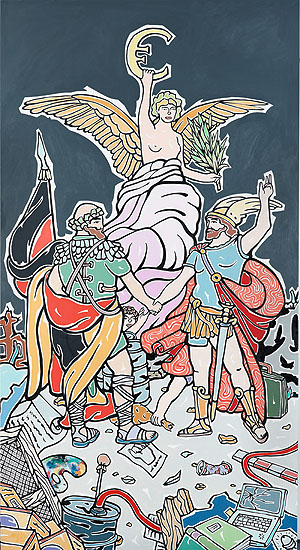

Unten: "Wo die Sonne aufgeht, II": Der Künstler Moritz Götze versieht bekannte Motive deutscher Historienmalerei mit aktuellen Deutungen.

© Zeitgeschichtliches Forum Leipzig / Punctum / Bertram Kober

Mythische Selbstbilder

Viele mythische Erzählungen haben in Ost und West ihre Wurzeln in der deutschen Selbstverpflichtung zum Frieden und zur Abgrenzung von der nationalsozialistischen Vergangenheit. Aktuelle Mythen präsentieren die Deutschen als vorbildliche Europäer, als Vorreiter im Umweltschutz oder als siegreiche Fußballer. Anhand der Kampagnen "Du bist Deutschland" und "Wir sind Papst!" zeigt die Ausstellung Versuche gezielter Mythenbildung durch Politik, Wirtschaft und Medien.

Nationale und europäische Mythen

Europa entwickelt derzeit keine gemeinsamen Mythen. Ansätze, die EU als Friedensgarant oder als Wertegemeinschaft zu schildern - gegründet auf gemeinsamen Erinnerungen an Holocaust und Befreiung - finden wenig Resonanz. Für die Nationen aber sind politische Mythen auch im 21. Jahrhundert zentrale Identitätsgrundlagen. Die darin verdichtete Erinnerung mobilisiert Selbstbewusstsein und Zuversicht. Diese kann dem Zusammenhalt der Gesellschaft und der Integration von Zuwanderern dienen, weil sie wichtige Bestandteile nationaler Identität vermittelt. Sie kann auch gegen zersetzende mythische Konstruktionen politischer Extremisten von links und rechts wappnen. Sind Mythen für den gesellschaftlichen Konsens unverzichtbar?

Unten: Der VW-Käfer ist in der Bundesrepublik ein Symbol des Wirtschaftswunders. Das Ersatzfahrzeug für die Feier des millionsten Volkswagens 1955 erhält seinen Platz in der Ausstellung "Deutsche Mythen seit 1945".

© Zeitgeschichtliches Forum Leipzig / Punctum / Alexander Schmidt

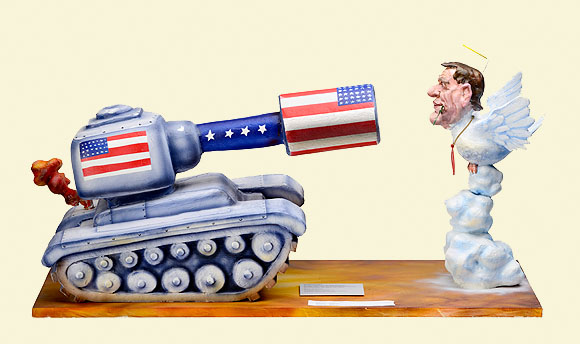

Ganz unten: Ironisch greift der Entwurf eines Karnevalswagens für den Düsseldorfer Rosenmontagszug 2003 das deutsche Selbstbild als Vorreiter für den Frieden auf.

© Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland / Axel Thünker

Deutsche Mythen seit 1945

Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

15.3. – 16.9.2018

Öffnungszeiten: Di-Fr, 9-19 Uhr, Sa/So 10-19 Uhr, Eintritt frei

Zur Ausstellung erscheint ein umfangreiches Begleitbuch.

Für den Besuch der Ausstellung hat das Haus der Geschichte auch neue inklusive Angebote entwickelt: Ein Mediaguide mit Hörtexten beschreibt ausgewählte Objekte und Themen, ein taktiles Bodenleitsystem führt Besucherinnen und Besucher mit Sehbehinderungen von Hörstation zu Hörstation.

Der Mediaguide und ein Flyer bieten auch Informationen in Leichter Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Text & Bilder: Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

| im Detail: | |

| siehe auch: | |

| weiter: |

Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2018