|

Eigentlich

konnte man es immer schon nachlesen: Die großen Schriftsteller

der griechischen und römischen Antike berichten in

aller Klarheit und Selbstverständlichkeit von den

farbigen Figuren. Der Tragödiendichter Euripides (ca.

480–406 v. Chr.) wählt die farblose Marmorskulptur

als Bild außerordentlicher Hässlichkeit. Als

durch die Schönheit einer Frau der Trojanische Krieg

ausgelöst wird, sagt Helena zu sich: Wäre ich

doch immer so hässlich gewesen wie eine Statue, der

man die Farbe abgewischt hat, wäre nicht dieses Leid über

die Menschen gebracht worden. Dass die Tatsache der „bunten

Antike“ in der Geschichte der Archäologie und

Kunstgeschichte jedoch stark umstritten war, davon zeugen

ebenfalls zahlreiche Quellen. „So wird auch ein schöner

Körper desto schöner sein, je weißer er

ist“, schrieb der berühmte deutsche Archäologe

und Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)

in seiner 1764 erschienenen „Geschichte der Kunst

des Alterthums“ und erhob damit das reine Weiß zum

Schönheitsideal der Antike. Winckelmanns Ansichten

beeinflussten die Kunst des 19. Jahrhunderts und prägen

unsere Vorstellung griechischer und römischer Kunst

bis heute. Dabei konnten bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts

Forscher bei archäologischen Ausgrabungen in Athen

und Rom eindeutige Farbreste an zahlreichen Marmorfiguren

entdecken. Johann Martin von Wagner (1777–1858),

Maler, Bildhauer und Kunstagent des bayerischen Kronprinzen

und späteren Königs Ludwig I., reiste in dessen

Auftrag 1812 nach Griechenland, um dort die kurz zuvor

aufgefundenen Giebelskulpturen des Aphaia-Tempels von Ägina

zu erwerben. 1815/16 verfasste er eine Beschreibung der

farbigen Skulpturen. Allerdings zeigte er sich ganz im

Sinn Winckelmanns eher schockiert und wunderte sich über

den „scheinbar bizarren Geschmack“, den er

als „barbarische Sitte und ein Überbleibsel

aus früheren, rohen Zeiten“ beurteilte. Aber

nicht nur schriftliche Dokumente zeugen von der Farbigkeit

antiker Skulptur. Mit großer Genauigkeit wurden die

Spuren der einstigen Bemalung auch in Zeichnungen und Aquarellen

festgehalten. Ein großer Verdienst kommt hier der

in Griechenland ansässigen Schweizer Künstlerfamilie

Gilliéron zu, die seit ca. 1870 Zeichnungen antiker

Skulpturen anfertigte. Das Liebieghaus besitzt glücklicherweise

eine Reihe von Aquarellen von Emile Gilliéron, die

nun im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Überzeugte

Anhänger antiker Polychromie fanden sich auch unter

den Architekten: Gottfried Semper (1803–1879), der

bei einer Reise durch Italien und Griechenland von 1830

bis 1833 selbst Untersuchungen an farbigen Bauten und Skulpturen

vorgenommen hatte, wurde zu einem der bedeutendsten Verfechter

der Polychromie und ließ z. B. die Antikensäle

im Japanischen Palais in Dresden farbig bemalen. Auch Leo

von Klenze (1784–1864) gestaltete unter anderem im

Auftrag seines Bauherrn, König Ludwigs I., die Innenräume

der Glyptothek in München prachtvoll bunt und bezeichnete

sich selbst als „Euer Majestät polychromatischer

Sekretär“. Eigentlich

konnte man es immer schon nachlesen: Die großen Schriftsteller

der griechischen und römischen Antike berichten in

aller Klarheit und Selbstverständlichkeit von den

farbigen Figuren. Der Tragödiendichter Euripides (ca.

480–406 v. Chr.) wählt die farblose Marmorskulptur

als Bild außerordentlicher Hässlichkeit. Als

durch die Schönheit einer Frau der Trojanische Krieg

ausgelöst wird, sagt Helena zu sich: Wäre ich

doch immer so hässlich gewesen wie eine Statue, der

man die Farbe abgewischt hat, wäre nicht dieses Leid über

die Menschen gebracht worden. Dass die Tatsache der „bunten

Antike“ in der Geschichte der Archäologie und

Kunstgeschichte jedoch stark umstritten war, davon zeugen

ebenfalls zahlreiche Quellen. „So wird auch ein schöner

Körper desto schöner sein, je weißer er

ist“, schrieb der berühmte deutsche Archäologe

und Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)

in seiner 1764 erschienenen „Geschichte der Kunst

des Alterthums“ und erhob damit das reine Weiß zum

Schönheitsideal der Antike. Winckelmanns Ansichten

beeinflussten die Kunst des 19. Jahrhunderts und prägen

unsere Vorstellung griechischer und römischer Kunst

bis heute. Dabei konnten bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts

Forscher bei archäologischen Ausgrabungen in Athen

und Rom eindeutige Farbreste an zahlreichen Marmorfiguren

entdecken. Johann Martin von Wagner (1777–1858),

Maler, Bildhauer und Kunstagent des bayerischen Kronprinzen

und späteren Königs Ludwig I., reiste in dessen

Auftrag 1812 nach Griechenland, um dort die kurz zuvor

aufgefundenen Giebelskulpturen des Aphaia-Tempels von Ägina

zu erwerben. 1815/16 verfasste er eine Beschreibung der

farbigen Skulpturen. Allerdings zeigte er sich ganz im

Sinn Winckelmanns eher schockiert und wunderte sich über

den „scheinbar bizarren Geschmack“, den er

als „barbarische Sitte und ein Überbleibsel

aus früheren, rohen Zeiten“ beurteilte. Aber

nicht nur schriftliche Dokumente zeugen von der Farbigkeit

antiker Skulptur. Mit großer Genauigkeit wurden die

Spuren der einstigen Bemalung auch in Zeichnungen und Aquarellen

festgehalten. Ein großer Verdienst kommt hier der

in Griechenland ansässigen Schweizer Künstlerfamilie

Gilliéron zu, die seit ca. 1870 Zeichnungen antiker

Skulpturen anfertigte. Das Liebieghaus besitzt glücklicherweise

eine Reihe von Aquarellen von Emile Gilliéron, die

nun im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Überzeugte

Anhänger antiker Polychromie fanden sich auch unter

den Architekten: Gottfried Semper (1803–1879), der

bei einer Reise durch Italien und Griechenland von 1830

bis 1833 selbst Untersuchungen an farbigen Bauten und Skulpturen

vorgenommen hatte, wurde zu einem der bedeutendsten Verfechter

der Polychromie und ließ z. B. die Antikensäle

im Japanischen Palais in Dresden farbig bemalen. Auch Leo

von Klenze (1784–1864) gestaltete unter anderem im

Auftrag seines Bauherrn, König Ludwigs I., die Innenräume

der Glyptothek in München prachtvoll bunt und bezeichnete

sich selbst als „Euer Majestät polychromatischer

Sekretär“.

Bis zum Ausbruch des II. Weltkriegs wurde die Diskussion über

die Farbigkeit der Antike teilweise heftig fortgeführt,

wobei sich im 20. Jahrhundert zunehmend die Schönheit

der reinen und reduzierten Form durchsetzte. Erst in den

1960erJahren begannen Wissenschaftler wieder die Farbigkeit

mit neuen technischen Methoden zu erforschen. Seit über

25 Jahren untersucht und dokumentiert ein internationales

Forscherteam um Prof. Vinzenz Brinkmann mit naturwissenschaftlichen

Techniken die Farbigkeit antiker Skulptur. Wurden vor knapp

200 Jahren die Farbspuren noch mithilfe von Probenentnahmen

analysiert, können heute die meisten Analysen durch

digitale Verfahren erstellt werden. Mit der RamanSpektroskopie

und der UVVisAbsorptionsspektroskopie werden in kurzer

Zeit zahlreiche Pigmentreste bestimmt, ohne das Original

zu berühren. Die neuen Forschungen haben zudem in

großem Umfang von den Möglichkeiten der technischen

Fotografie profitiert, vor allem von der UVFluoreszenzfotografie

und der UVReflektografie, mit der selbst an Stellen, an

denen sich keine Pigmente erhalten haben, die einst aufgemalten

Ornamente aufgrund chemischer und mechanischer Veränderungen

der Steinoberfläche wieder sichtbar gemacht werden

können.

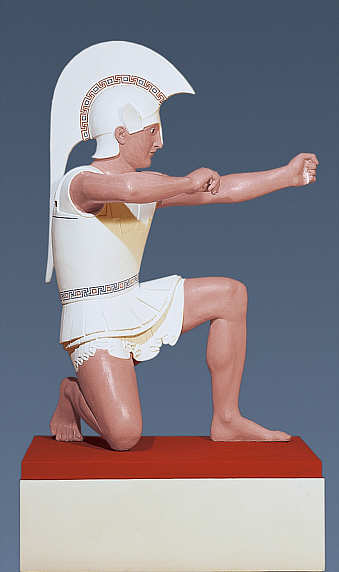

Die Ausstellung im Liebieghaus macht nun anhand von über

30 detailreichen farbigen Rekonstruktionen und 70 ausgewählten

Originalexponaten aus internationalen Sammlungen sowie

aus dem Bestand des Liebieghauses die Ergebnisse der wissenschaftlichen

Polychromieforschung für den Betrachter sichtbar und

belegt in beeindruckender Weise die Bedeutung der Farbe

für die antike Skulptur.

|