Projekt kulturer.be

Der Natur auf die Finger geschaut

Kaskadennutzung auch bei Holz positiv

Noch etwa zehn Jahre lang kann die nachhaltige Forstwirtschaft die immer größere Nachfrage nach Holz stillen. In Deutschland und Europa werden somit neue Konzepte diskutiert, um die nachwachsende, aber dennoch begrenzte Ressource Holz industriell verantwortungsbewusster und effizienter zu nutzen. Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) analysieren mit Daten aus einem europäischen Forschungsprojekt, wie effizient die Mehrfachnutzung zwischen Holzernte und Verbrennung sein könnte.

Führt die Kaskadennutzung von Holz wirklich zu einer erhöhten Ressourceneffizienz? Wenn etwa das Rohholz vor der energetischen Nutzung im Kraftwerk erst zu Konstruktionselementen, dann zu Lamellen für einen Tisch und schließlich zu Spänen einer Spanplatte wird? Für eine Antwort auf diese Frage hat sich Michael Risse zusammen mit Professorin Gabriele Weber-Blaschke und Professor Klaus Richter vom Lehrstuhl für Holzwissenschaft der TUM auf die Suche nach einer geeigneten Bewertungsmethodik gemacht.

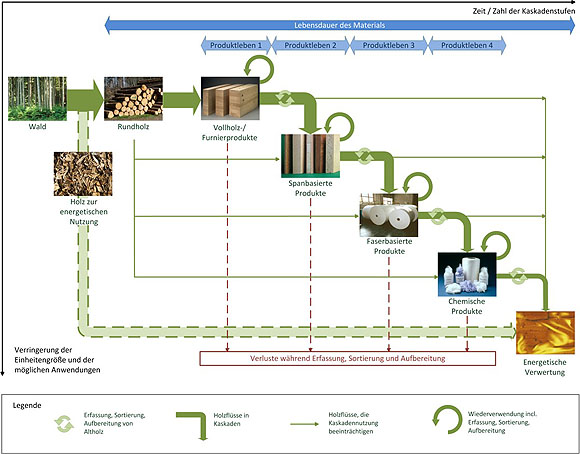

Die Illustration zeigt das Konzept einer Kaskadennutzung von Holz mit ihren einzelnen Stufen. (Quelle: Höglmeier 2015)

Ein Kaskadensystem aus vielen Lieferanten, Herstellern und Nutzern ist komplex und aufwändig. Die Stoffströme innerhalb und zwischen den Kaskadenstufen sind zahlreich und verflochten. In der Theorie ist das Konzept seit Jahren beschrieben und inzwischen wissenschaftlich belegt, dass sich fossile Rohstoffe einsparen lassen, Treibhausgasemissionen vermindert werden und die Wertschöpfung steigern lässt. Bisher jedoch fehlte eine gezielte Betrachtung der Ressourceneffizienz.

Da die biologische Erzeugung von Holz sich grundsätzlich von synthetischen Rohstoffen unterscheidet, gilt es zu untersuchen, ob und inwieweit sich eine Kaskadennutzung bei nachwachsende Rohstoffen unter Effizienzbetrachtung lohnt.

Um den charakteristischen Merkmalen der Kaskadennutzung gerecht zu werden, verwendete Holzwissenschaftler Michael Risse den ganzheitlichen Lebenszyklus-Ansatz und analysierte die Exergie sämtlicher verwendeter Materialien, der internen Recyclingprozesse und den Verbrauch weiterer primärer Ressourcen wie etwa der beanspruchten Flächen. Als Exergie wird der Teil der Energie bezeichnet, der in Arbeit umgewandelt werden kann.

Einsparung vor allem zu Beginn der Produktionskette

Die Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin der TUM verglichen in zwei Szenarien den Weg von einer Tonne Altholz mit der Bereitstellung derselben Funktionen aus Frischholz. Im ersten Szenario wurde das Altholz in einem Kaskadensystem zunächst zu Schnittholz und danach noch zwei weitere Mal zu Spanplatten verarbeitet. Im Referenzszenario wurden dieselben Produkte hergestellt, allerdings jeweils aus Frischholz.

Das Ergebnis: Bei der Kaskadennutzung wird das Holz mit einer Quote von 46 Prozent deutlich effizienter verwendet als bei der einfachen Nutzung, die auf 21 Prozent kommt. Die größte Einsparung ist am Anfang der Produktionskette zu verzeichnen durch den reduzierten Einsatz von Frischholz und damit einhergehendem geringeren Flächenbedarf. Während der weiteren Verarbeitung des Holzes bleibt die Kaskadennutzung zwar effizienter, aber in deutlich geringerem Umfang. In beiden Szenarien verbraucht die Spanplattenherstellung die meisten Ressourcen, insbesondere bei der Trocknung und Verklebung.

Ressourceneffiziente Verarbeitung steckt noch in den Kinderschuhen

In der industriellen Praxis steckt die Kaskadennutzung noch in den Kinderschuhen, es fehlt an den notwendigen Logistikprozessen und der angepassten Verfahrenstechnik – und: „Die energetische Nutzung hat noch Vorrang vor der stofflichen Nutzung von Holz“, beklagt Lehrstuhlinhaber Professor Klaus Richter. Fast die Hälfte der jährlich geernteten 60 Millionen Tonnen Waldholz fließe direkt oder bei der industriellen Verarbeitung in die energetische Nutzung. Diesen Weg subventioniere noch bis 2019 das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), etwa dadurch, dass mit Einspeisevergütungen Wärmeerzeugung aus Holzenergie gefördert oder Investitionszuschüsse für Heizungsanlagen, wie Holzpellet- oder Hackschnitzelheizungen gewährt werden. Diesen einseitigen Anreiz habe schon im Jahr 2016 das umfangreiche Klimaschutz-Gutachten von Land- und Forstwirtschaft kritisiert, an dem auch Mitarbeiter des Lehrstuhls für Holzwissenschaft der TUM mitgewirkt hatten.

Nur etwa ein Drittel des in Deutschland aufkommenden Altholzes wird heute in Spanplatten verarbeitet, etwa sieben Millionen Tonnen wandern laut Richter direkt in die Verbrennung, um in entsprechenden Kraftwerken Wärme und Strom zu erzeugen. Dem Holzwissenschaftler ist das mindestens ein Schritt zu wenig. Er und sein Team plädieren für eine intensivere stoffliche Nutzung von Holz: „Wir müssen den Rohstoff Holz mittelfristig effizienter, sprich mehrmals stofflich nutzen, bevor wir ihn verbrennen oder zu Pellets verarbeiten. Die materialtechnischen Eigenschaften stehen einer Kaskadennutzung nicht im Wege. „Es muss aber die Verarbeitung und Nutzung von Holz planerisch und konzeptionell angepasst werden, damit die Mehrfachnutzung Realität wird.“

Es sind aus der Sicht von Doktorand Michael Risse zudem weitere Analysen im Zusammenhang mit der Kaskadennutzung wichtig: „Es sollte bei der Effizienzanalyse zum Beispiel auch die Knappheit der einzelnen primären natürlichen Ressourcen einbezogen werden.“ Seine im Fachmagazin „Resources, Conservation & Recycling“ publizierte Studie berücksichtige beispielsweise nicht den sogenannten „Substitutionseffekt“, und damit ein weiteres gewichtiges Argument für eine Kaskadennutzung: „Wer Holzprodukte verwendet, kann Treibhausgasemissionen vermeiden, die bei der Produktion von Nicht-Holz-Produkten wie Stahl oder Beton entstehen – und das mit jeder weiteren Kaskadenstufe erneut,“ erklärt Professor Richter. „Zudem ist Holz das einzige Material, das Kohlenstoff speichert – über seine gesamte Lebensdauer hinweg.“

Auf diese Weise bleibt der während des Baumwachstums gebundene Kohlenstoff der Atmosphäre entzogen und wird erst am Ende der – möglichst langen – Kaskade wieder frei. „Dennoch: Nur theoretische Analysen reichen nicht. Wir brauchen ein Handeln der Politik und der Industrie“, sagt Richter.

Publikation:

Michael Risse, Gabriele Weber-Blaschke and Klaus Richter: Resource efficiency of multifunctional wood cascade chains using LCA and exergy analysis, exemplified by a case study for Germany, Resources, Conservation & Recycling 126, 141-152, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.07.045

Dr. Ulrich Marsch

Corporate Communications Center

Technische Universität München

| im Detail: | |

| siehe auch: | |

| weiter: |

Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2018