Das Gebirgsmassiv der Alpen hebt sich

stetig und „wächst“ pro

Jahr um etwa ein bis zwei Millimeter. Auch Teile Skandinaviens

und Nordamerikas heben sich heute. Der Grund: Vor etwa 18.000

Jahren schmolzen die eiszeitlichen Gletscher und entlasteten

die Erdkruste. Lange Zeit bezweifelte man, dass das Abschmelzen

der alpinen Eiskappe eine bedeutende Ursache für die heutige

Anhebung der Alpen sein könnte. Ein internationales Team

unter Beteiligung des GFZ-Wissenschaftlers Dirk Scherler und

der GFZ-Wissenschaftlerin Taylor Schildgen zeigt aber, dass

das verschwindende Eis für etwa 90 Prozent der heutigen

Hebung verantwortlich ist.

Das Gebirgsmassiv der Alpen hebt sich stetig und „wächst“ pro

Jahr um etwa ein bis zwei Millimeter. Auch die ehemals vereisten

Teilkontinente Nordamerika und Skandinavien befinden sich in

einer ständigen Aufwärtsbewegung, und zwar deshalb,

weil zum Ende des letzten glazialen Maximums (LGM) vor etwa 18.000

Jahren die eiszeitlichen Gletscher schmolzen und so ihre ehemals

schwere Last nachließ. Das Eis reagierte schnell auf den

damaligen Klimaumschwung, die Reaktion der Erdkruste auf das

relativ plötzlich schwindende Eis dauert hingegen noch immer

an.

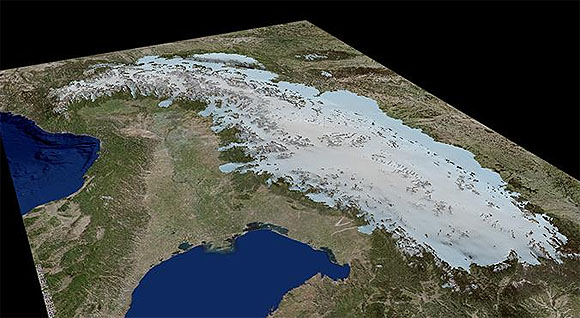

3D-Eismodellierung der Alpen zur Zeit des Letzten Glazialen

Maximums (LGM). Abbildung: Jürgen Mey, Universität

Potsdam, Hintergrundmodell basierend auf ESRI-Deutschland-Daten

Zur Zeit des LGM waren auch die Alpen von einer Eiskappe bedeckt,

deren Talgletscher zeitweise weit bis ins Alpenvorland reichten.

Die Ausmaße dieser Vereisung waren viel geringer als die

der riesigen Eisschilde Nordamerikas und Skandinaviens. Deshalb

schloss man lange Zeit aus, dass das Abschmelzen der alpinen

Eiskappe eine bedeutende Ursache für die heutige Anhebung

der Alpen sein könnte. Ein internationales Team unter Beteiligung

des GFZ-Wissenschaftlers Dirk Scherler und der GFZ-Wissenschaftlerin

Taylor Schildgen konnte nun jedoch zeigen, dass das Eis, oder

vielmehr sein Verschwinden nach Ende des LGM, für etwa 90

Prozent der heutigen Hebung verantwortlich ist.

Vertikale Bewegungen der Erdkruste sind vor allem auf tektonische

Deformationen durch die Bewegungen der Erdplatten, Vulkanismus

und Veränderungen in der Auflast durch Wasser, Eis und Sedimente

zurückzuführen. Die Bewegungen der Erdkruste lassen

sich durch geodätische Messungen per Satellit und Bodenstationen

verfolgen. Für alte, tektonisch stabile Regionen der Erdkruste

wie Nordamerika und Skandinavien ist schon lange bekannt, dass

die Vertikalbewegungen nahezu ausschließlich auf den sogenannten

postglazialen „Reboundeffekt“ zurückzuführen

sind - also auf die schwindende Eislast, auf die die Erdkruste

mit einer Aufwärtsbewegung reagiert.

In jungen Gebirgen wie den Alpen sind hingegen komplexe Mechanismen

am Werk, die sich gegenseitig beeinflussen: Hier schiebt sich

die Afrikanische unter die Eurasische Platte und die Adriatische

Platte - eine Teilplatte innerhalb der Afrikanischen Platte -

schiebt sich entgegen dem Uhrzeigersinn unter die Eurasische

Platte. Daneben gibt es, wie auch in Skandinavien und Nordamerika,

Veränderungen in der Auflast durch Erosion, Sedimentabtrag

und „Entgletscherung“.

Die genauen Ursachen der heutigen Hebung der Alpen diskutieren

die WissenschaftlerInnen schon seit einem halben Jahrhundert.

Lange Zeit vermutete man, dass die Hebung der Alpen hauptsächlich

durch Erosion und den Abtrag von Sedimenten aus dem Gebirge heraus

ins Vorland hervorgerufen wird. Vor allem Flüsse transportieren

die Sedimente.

Die neue Studie vergleicht nun den Anteil von Sedimentabtrag,

Eisauflast und lokaler Tektonik an der Vertikalbewegung der Alpen.

Die WissenschaftlerInnen verwenden Computermodelle, die sie unter

anderem mit Daten aus Bohrungen abgleichen. Sie schließen,

dass sich ein Großteil des postglazial, also nach Ende

der Hauptvereisungsphase, erodierten Materials innerhalb des

Gebirges abgelagert hat. Damit kann dieser Prozess nicht die

Hauptursache für die Hebung der Alpen sein.

Die Modellierungen der WissenschaftlerInnen zeigen vielmehr,

dass sich die Hebung, wie in Skandinavien und Nordamerika, am

besten mit einer entlastenden Ausgleichsbewegung nach dem schmelzen

der LGM-Gletscher erklären lässt: In ihren Modellen

zeigen die WissenschaftlerInnen, dass die glaziale Auflast durch

das Eis bei etwa 62.000 Gigatonnen lag, während der postglaziale

sedimentäre Abtrag nur gut 4.000 Gigatonnen ausmacht. Nur

rund 10 Prozent der Hebung können auf die Entlastung durch

sedimentären Abtrag zurückgeführt werden. Lokal

kommt, vor allem in Teilen Österreichs, außerdem ein

tektonischer Effekt hinzu, verursacht durch die Drehbewegung

der Adriatischen Teilplatte.

Originalarbeit: Jürgen Mey, Dirk Scherler, Andrew D. Wickert,

David L. Egholm, Magdala Tesauro, Taylor F. Schildgen, Manfred

R. Strecker. Glacial isostatic uplift of the European Alps. Nature

Communications 7:13382. DOI: 10.1038/ncomms13382

Josef Zens Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ |