Projekt kulturer.be

Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe

30.10.25

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Von einer Wasserburg zur Sommerresidenz

675 Jahre Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

(ssg) Vor 675 Jahren, am 31. Oktober 1350, begann die Geschichte eines der prachtvollsten Schlossensembles der ehemaligen Kurpfalz: An diesem Tag wurde Schloss und Schlossgarten Schwetzingen erstmals in einer Urkunde erwähnt. Damals als ritterliche Wasserburg angelegt, wurde das Monument über die Jahrhunderte stetig verändert, erneuert und erweitert. Es ist geprägt von den Vorstellungen verschiedener Fürsten und von den Zerstörungen durch kriegerische Auseinandersetzungen. Seine lange Geschichte ist bis heute überall in der Schlossanlage spürbar.

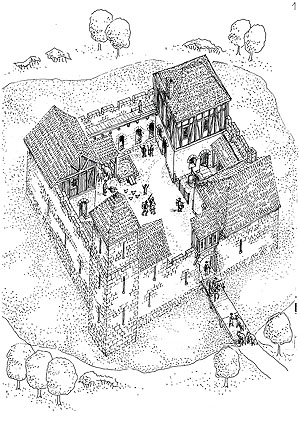

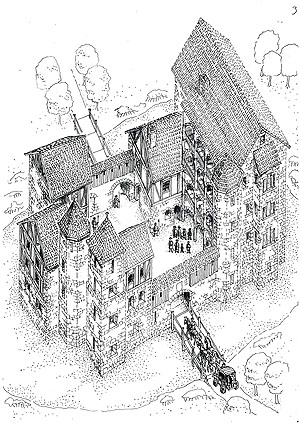

Schwetzingen: Die mittelallterliche Wasserburg (oben) und der Ausbau unter Kurfürst Ludwig V. zum Jagdschloss mit dem charakteristischen Jagdturm.

Schwetzingen: Die mittelallterliche Wasserburg (oben) und der Ausbau unter Kurfürst Ludwig V. zum Jagdschloss mit dem charakteristischen Jagdturm.

Fotos: Wolfgang Himmelmann/ssg

Erste Spuren reichen bis ins Mittelalter

Jedes Jahr zieht Schloss und Schlossgarten Schwetzingen hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in seinen Bann. Das Schloss ist weithin als Sommerresidenz von Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz bekannt, doch seine Wurzeln reichen viel weiter zurück: Bereits am 31. Oktober 1350 wurde das Schloss – damals noch eine Wasserburg – zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. Darin verzichtete Elsbeth von Schonenberg, die Witwe des früheren Besitzers, auf die Ehe mit Pfalzgraf Ruprecht I. (1309–1390), öffnete ihm und seinen Nachkommen jedoch die „Veste“. Damit hatten die Fürsten zwar ein Nutzungsrecht am Anwesen, doch erst Kurfürst Ludwig III. (1378–1436) erwarb die Burganlage 1427. Seit dieser ersten Erwähnung hat das Monument in seiner 675-jähringen Geschichte viel erlebt.

Vom Jagdschloss zur Sommerresidenz

Aus der Wasserburg wurde im 16. Jahrhundert ein Jagdschloss. Neben weiteren Bauprojekten ließ Kurfürst Ludwig V. (1478–1544) auch das Schloss in Schwetzingen umgestalten. Es entstand der vierstöckige repräsentative Bau, der noch heute das Kernstück des Schlosses darstellt. Er war nach neuster Mode gestaltet und eignete sich hervorragend für prunkvolle Jagdgesellschaften. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Schloss größtenteils zerstört – nur die Außenmauern blieben stehen. Ab 1655 ließ Kurfürst Carl Ludwig (1617–1680) das Schloss wieder errichten, das jedoch nur 35 Jahre später – im sog. Pfälzischen Erbfolgekrieg – wieder zerstört wurde. Den anschließenden Wiederaufbau nutzte Kurfürst Johann Wilhelm (1658–1716), um das Schloss zu erweitern: Er ließ es als dreiflügelige Anlage ausbauen. An dieser Grundform hat sich bis heute nichts geändert. Bei der Innenausstattung und vor allem beim Schlossgarten jedoch ließen seine Nachfolger ihren Wünschen freien Lauf.

Ein Gartenkunstwerk von europäischem Rang

Bereits Kurfürst Carl Phillipp (1661–1742) machte sich daran, den Schlossgarten seiner Sommerresidenz zu erweitern. Damals erstreckte sich der Garten bis zum späteren Arionbrunnen. Die heutige Form erhielt der Garten schließlich durch seinen Nachfolger: Kurfürst Carl Theodor (1724–1799). Er ließ die Anlage im französischen Barockstil erweitern. Hinzukamen zahlreiche Skulpturen und raffinierte Gartenbauten sowie ein englischer Landschaftsgarten. Der aufklärerische Kurfürst machte aus dem Garten ein Gesamtkunstwerk. Bis heute zählen das Badhaus, die Gartenmoschee, der Apollotempel, die Neue Orangerie und weitere architektonische Elemente zu den Höhepunkten der Anlage. Unter seiner Herrschaft entstand auch das Schlosstheater, das heute zu den ältesten erhaltenen Rangtheatern Europas gehört. Sein Architekt Nicolas de Pigage (1723–1796) war auch bei der Gestaltung des Gartens federführend.

Ein Fenster in die Vergangenheit

Im 19. Jahrhundert fiel die Kurpfalz und damit auch Schloss und Schlossgarten Schwetzingen an Markgraf Carl Friedrich von Baden (1728 –1811). Auch die Mitglieder des Hauses Baden hinterließen in Schwetzingen, das sie als Nebenresidenz nutzten, ihre Spuren. Heute bietet das prächtige Schloss mit seinem weitläufigen Schlossgarten vielfältige Einblicke in die Vergangenheit. Bei Führungen durch die fürstlichen Appartements und prunkvollen Säle wird die Vielfalt der Epochen, Baustile und Herrschaftsgeschichten lebendig – in der Architektur, der Ausstattung und den Zeugnissen vergangener Jahrhunderte.

| im Detail: | |||

| Icon obenPexels, Ksenia Chernaya | siehe auch: | ||

Startseite | Service | zur

ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2025

© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr