Projekt kulturer.be

Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe

11.1.18

Grabungen am Trierer Amphitheater erstmals komplett dokumentiert

Aufarbeitung von Altgrabungen gewinnt immer mehr an Bedeutung – Grundlagenforschung der Universitäten legt Basis für Erhalt des kulturellen Erbes

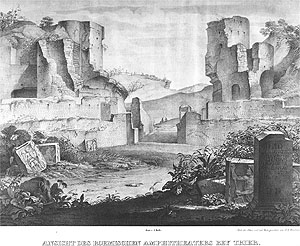

(jgu) Es ist eines der ältesten Ausgrabungsobjekte in Deutschland: das römische Amphitheater in Trier, seit 1986 ein Monument des UNESCO-Weltkulturerbes Trier. Das Amphitheater wurde im späten 2. Jahrhundert n.Chr. von den Römern als Kampf- und Hinrichtungsstätte gebaut und bot Platz für etwa 18.000 Zuschauer. Mit dem Ende des Römischen Reichs setzte der Verfall ein, die Arena wurde im Mittelalter als Steinbruch und später für Weinbau genutzt. 1816 begannen die ersten Ausgrabungen und in der Folge auch Restaurierungsarbeiten, die nicht immer dem Original entsprachen. Was genau im Trierer Amphitheater zu welcher Zeit ausgegraben und erforscht wurde, ist nun in der neuen Buchveröffentlichung „Amphitheater Trier I. Ausgrabungen und Forschungen 1816-1996“ im Detail erfasst. Erstmalig werden zu einem Monument des UNESCO-Weltkulturerbes Trier alle archäologischen Ausgrabungen dokumentiert und ausgewertet und dazu die gesamte Grabungsdokumentation der Jahre 1816 bis 1996 vorgelegt.

(jgu) Es ist eines der ältesten Ausgrabungsobjekte in Deutschland: das römische Amphitheater in Trier, seit 1986 ein Monument des UNESCO-Weltkulturerbes Trier. Das Amphitheater wurde im späten 2. Jahrhundert n.Chr. von den Römern als Kampf- und Hinrichtungsstätte gebaut und bot Platz für etwa 18.000 Zuschauer. Mit dem Ende des Römischen Reichs setzte der Verfall ein, die Arena wurde im Mittelalter als Steinbruch und später für Weinbau genutzt. 1816 begannen die ersten Ausgrabungen und in der Folge auch Restaurierungsarbeiten, die nicht immer dem Original entsprachen. Was genau im Trierer Amphitheater zu welcher Zeit ausgegraben und erforscht wurde, ist nun in der neuen Buchveröffentlichung „Amphitheater Trier I. Ausgrabungen und Forschungen 1816-1996“ im Detail erfasst. Erstmalig werden zu einem Monument des UNESCO-Weltkulturerbes Trier alle archäologischen Ausgrabungen dokumentiert und ausgewertet und dazu die gesamte Grabungsdokumentation der Jahre 1816 bis 1996 vorgelegt.

Die Aufarbeitung von Altgrabungen gewinnt in der Archäologie immer mehr an Bedeutung. An vielen Fundstätten wurde jahrzehntelang gegraben, ohne diese Arbeiten richtig zu dokumentieren. „Es erfolgte zwar die Dokumentation bei der Grabung im Gelände, aber anschließend verschwanden die Papiere in Schubladen, weil keine Zeit für die Aufarbeitung und Veröffentlichung blieb“, erklärt PD Dr. Hans-Peter Kuhnen vom Institut für Altertumswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). „Die Aufarbeitung setzt nämlich einen sehr langen Atem voraus.“ Diese Aufgabe obliegt dann häufig den Universitäten und stellt auch ein wachsendes Feld der wissenschaftlichen Forschung dar – insbesondere weil immer mehr potenzielle Grabungsstellen zerstört oder aus anderen Gründen für wissenschaftliche Forschung nicht mehr zugänglich sind und so die Möglichkeit neuer Grabungstätigkeiten abnimmt.

Universitäten übernehmen wichtige Rolle zur Pflege des archäologischen und baugeschichtlichen Erbes

Auch die jetzt veröffentlichte Dokumentation zum Trierer Amphitheater gelang nur dank universitärem Engagement, insbesondere des Herausgebers Hans-Peter Kuhnen. Mehrere Beiträge stammen von Wissenschaftlern und studentischen Hilfskräften, Studierende der JGU beteiligten sich im Rahmen eines Projektseminars an der Aufarbeitung. Sie alle haben damit auch die Grundlage für künftige Restaurierungsplanungen geschaffen, um das Weltkulturerbe für die Zukunft zu erhalten. Die im Freien liegenden Baudenkmäler sind nicht nur durch die Witterung dem Verfall ausgesetzt. In der Vergangenheit wurden auch „Bausünden“ begangen, die es künftig zu vermeiden gilt. „Wir haben beim Amphitheater viel Fake gefunden. Restaurierungen wurden oft nach Gutdünken vorgenommen, weil den Mitarbeitern die entsprechenden Informationen aus der Grabungsdokumentation nicht vorlagen“, so Kuhnen.

Nicht zuletzt ist eine genaue Zusammenstellung der Grabungen auch eine Forderung der UNESCO, die eine solide Dokumentation eigentlich schon zur Anerkennung als Welterbe erwartet. Die Universitäten übernehmen immer mehr die Grundlagenforschung, auf deren Basis das Weltkulturerbe verwaltet werden kann. „Den Universitäten kommt im Hinblick auf die Erhaltung des archäologischen und baugeschichtlichen Erbes von Rheinland-Pfalz somit eine wichtige Rolle zu“, ergänzt Kuhnen.

Nicht zuletzt ist eine genaue Zusammenstellung der Grabungen auch eine Forderung der UNESCO, die eine solide Dokumentation eigentlich schon zur Anerkennung als Welterbe erwartet. Die Universitäten übernehmen immer mehr die Grundlagenforschung, auf deren Basis das Weltkulturerbe verwaltet werden kann. „Den Universitäten kommt im Hinblick auf die Erhaltung des archäologischen und baugeschichtlichen Erbes von Rheinland-Pfalz somit eine wichtige Rolle zu“, ergänzt Kuhnen.

Oben: Das Amphitheater Trier nach den Untersuchungen von Carl Friedrich Quednow auf einem Stich von Johann Anton Ramboux aus dem Jahr 1824

Quelle: J. A. Ramboux, Malerische Ansichten der merkwürdigsten Alterthümer und vorzüglicher Naturanlagen im Moselthale bey Trier (Trier / München 1824)

Großes Bild: Die in den 1930er Jahren rekonstruierten Zuschauerränge des Amphitheaters Trier

Foto/©: Hans-Peter Kuhnen

Unten: Studierende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit ihrem Dozenten Hans-Peter Kuhnen bei einem Vor-Ort-Termin ihres Projektseminars im Arenakeller des Amphitheaters Trier

Foto/©: Nina Termin, JGU

Bei Restaurierungen wird am Amphitheater Trier teilweise mit schwerem Gerät gearbeitet. Ohne vorherige Dokumentation des antiken Baubestandes drohen Schäden am Monument.

Foto/©: Hans-Peter Kuhnen

Der neue Band „Amphitheater Trier I: Ausgrabungen und Forschungen 1816-1996“ dokumentiert alle archäologischen Ausgrabungen, beginnend mit den Untersuchungen des preußischen Baurats Carl Friedrich Quednow 1816, die zu den ältesten systematischen Ausgrabungen Deutschlands überhaupt gehören. Er schließt damit an die 2012 ebenfalls von Kuhnen herausgegebene Dokumentation der Altgrabungen im Westteil der Trierer Kaiserthermen an. „Der neue Band zum Amphitheater Trier stellt einen Meilenstein der Römerforschung nicht nur am Weltkulturerbe Trier dar. Er legt in wörtlichem Sinn ‚alle Karten auf den Tisch‘ und erlaubt es der Leserschaft, ein eigenständiges Bild des Monuments zu gewinnen. Die umfassende Dokumentation der bisherigen Untersuchungen ist eine Grundvoraussetzung für zukünftige Pflege- und Konservierungsmaßnahmen“, kommentiert Kuhnen, Leitender Akademischer Direktor des Instituts für Altertumswissenschaften der JGU, den von ihm herausgegebenen und eingeleiteten Band, der darüber hinaus Beiträge von Sibylle Bauer, Evamaria Bange, Bruno Kremer, Marcus Thiel und Stefan F. Pfahl enthält.

Veröffentlichung:

Hans-Peter Kuhnen (Hrsg.)

Amphitheater Trier I. Ausgrabungen und Forschungen 1816-1996

vml Verlag Rahden (Westf.), 2017

Petra Giegerich Kommunikation und Presse

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

| im Detail: | |

| siehe auch: |

Startseite | Service | zur

ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2018

© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr