|

7.7.16

"Reiches Erbe - Industriekultur im Dreiland"

Ausstellung zur Industriekultur im Dreiländermuseum

Lörrach

(dlml) Dreiländermuseum und Wirtschaftsförderung präsentieren

die erste große Sonderausstellung, die die Industriegeschichte

des Dreilands umfassend und grenzüberschreitend in den Blick

nimmt.

Die erste große Ausstellung zur Industriegeschichte der

Dreiländer-Region („Dreiland“) beleuchtet auf

400 qm 250 Jahre industrieller Entwicklung und Innovationen im

Markgräflerland, im südlichen Elsass und in Basel. Erst

die grenzüberschreitende Perspektive macht verständlich,

wie hier ein wichtiger stark vernetzter industrieller Ballungsraum,

eine der traditionsreichsten Industrieregionen Europas entstand. Die erste große Ausstellung zur Industriegeschichte der

Dreiländer-Region („Dreiland“) beleuchtet auf

400 qm 250 Jahre industrieller Entwicklung und Innovationen im

Markgräflerland, im südlichen Elsass und in Basel. Erst

die grenzüberschreitende Perspektive macht verständlich,

wie hier ein wichtiger stark vernetzter industrieller Ballungsraum,

eine der traditionsreichsten Industrieregionen Europas entstand.

Zentren dieser Industrieregion sind Mulhouse und Basel, und auch

Lörrach und das Wiesental wurden im 19. Jahrhundert zum industriellen

Schwerpunkt Südbadens. Diese drei Standorte haben allerdings

nicht jeder für sich Tradition und Bedeutung, sondern befruchteten

sich in der Vergangenheit gegenseitig.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts war die Region noch überwiegend

agrarisch geprägt. In den

Städten dominierten Handwerk und Handel, in der Basler Region

waren schon deutliche Ansätze zur vorindustriellen frühkapitalistischen

Arbeitsweise vorhanden. Örtliche Produzenten ließen

von zahlreichen Heimarbeitern Gerne spinnen und Stoffe weben. In

Mulhouse entstanden mehrere Manufakturen zum Bedrucken von Baumwollstoffen.

In Lörrach siedelte der Markgraf von Baden-Durlach Gewerbebetriebe

an, eine erste Indiennedruckerei wurde gegründet.

Die Grenzlage wirkte sich für die Region zunächst nachteilig

aus. Kriege, Revolutionen, Schließungen der Grenzen ließen

Firmen zusammenbrechen, „ausländische“Arbneitspendler

verloren ihren Arbeitsplatz. Um diese Nachteile zu vermeiden, gründeten

Schweizer Industrielle im 19. und 20. Jahrhundert Werke in Südbaden

und im Oberelsass, um von dort

aus den großen Binnenmarkt der Nachbarstaaten zollfrei zu

beliefern. In Basel siedelten sich in den 1860er Jahren französische

Chemieunternehmen an, um die innovationsfeindlichen französischen

Patentgesetze zu umgehen. Zwischen den Industriebetrieben der Region

entstand eine intensive, kostensparende Arbeitsteilung.

Europäische Integration und „Wirtschaftswunder“ ließen

die Industrie nach dem 2. Weltkrieg zunächst stark expandieren.

Vor allem die schnell wachsende Konkurrenz aus Fernost zwang seit

den 1970er Jahren zahlreiche Textilbetriebe zum Aufgeben. Gleichzeitig

aber begann der industrielle Strukturwandel, das Zeitalter der

CNC-Technologie begann, technische Textilien boten neue Perspektiven.

In Mulhouse siedelte sich Peugeot an, neue Branchen wie die Mess-

und Regeltechnik entstanden, die Pharmabranche wird zur Schlüsselindustrie.

Die Infrastruktur zog nach: Der Euro-Airport Basel-Mulhouse und

neue Bildungseinrichtungen wie die Université de Haute-Alsace

(1975) oder die Berufsakademie Lörrach (heute Duale Hochschule

Baden-Württemberg) entstanden, mehrere Institute schlossen

sich 2006 zur Fachhochschule Nordwestschweiz mit Sitz in Windisch

zusammen.

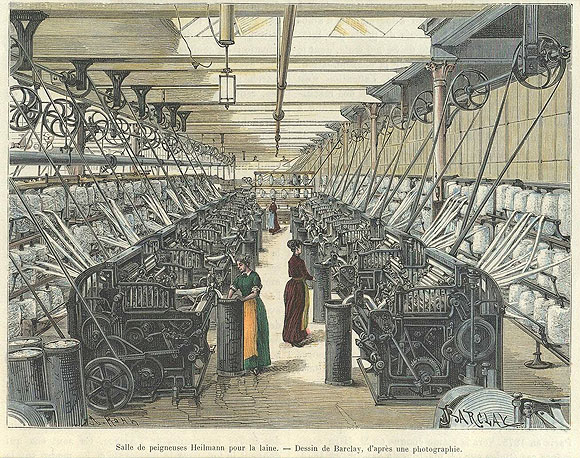

Textilindustrie: Schlüsselindustrie des 19. Jahrhunderts

Aufbauend auf dem Indiennedruck und der Seidenbandweberei des 18.

Jahrhunderts entstand im Dreiland im 19. Jahrhundert eine blühende

Textilindustrie.

Spinnerei Logelbach (Elsass), 1885. Sammlung Dreiländermuseum

Lörrach

Schweizer Textilproduzenten

gründeten nach dem Beitritt Badens

zum Deutschen Zollverein 1835 im Wiesental zahlreiche Spinnereien

und Webereien, um die Zollschranken zwischen dem Zollverein und

der Schweiz zu umgehen.. Gleichzeitig schafften die Basler Seidenfabrikanten

den Sprung ins maschinelle Zeitalter und exportierten ihre Seidenbänder

in die ganze Welt. Die Textilbranche wurde so zur dominierenden

Leitindustrie der Region, beschäftigte in der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts über 60.000 Arbeitskräfte und

entwickelte eine grenzüberschreitende Arbeitsteilung. Auch

das Oberelsass vollzog in dieser Zeit mit den Baumwollwebereien

und -druckereien

den Übergang von der handwerklichen zur industriellen Produktion. Chemie und Pharmazie: Leitindustrie des 20. Jahrhunderts

Die chemische Industrie in der Region ging von Experimenten mit

natürlichen und synthetischen Farben für den Textildruck

aus. Auf dieser Grundlage wurde Basel in der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts ein bedeutender Industriestandort. Darüber

hinaus profitierte er von der Einwanderung französischer

Chemiker, vor allem aus Mulhouse, die in der Schweiz frei von

den rigiden französischen Patentgesetzen waren. In den 1860er

Jahren wurden die ersten Fabriken zur Herstellung chemischer

Farbstoffe errichtet.

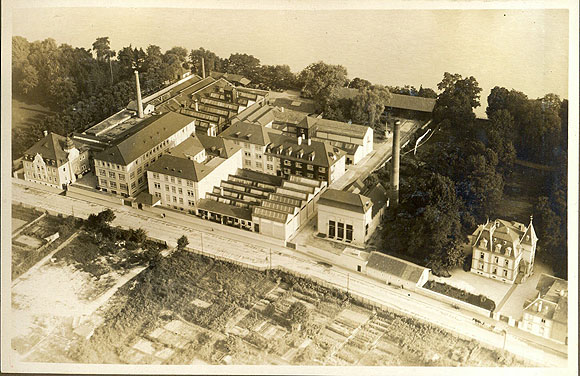

Chemische Fabrik Hoffmann-La Roche 1927. Bild: Dreiländermuseum

Lörrach

Neben diese Leitindustrie trat ab etwa 1890 die pharmazeutische

Chemie und ab etwa 1930 die Agrochemie. In den 1920er Jahren löste

die chemische Industrie die Textilindustrie als wichtigste Arbeitgeberin

in Basel-Stadt ab. Schon vorher wurden aus zollpolitischen und

patentrechtlichen Gründen Werke in Grenzach, St. Louis und

Lörrach errichtet.

Maschinenbau, Lebensmittelindustrie und andere

Um den wachsenden Bedarf nach Textilmaschinen zu befriedigen, wurden

im Dreiland auch erste Maschinenbauunternehmen gegründet.

Diese fertigten im Lauf der Zeit Lokomotiven, Turbinen für

den Kraftwerksbau und Apparate für die chemische Industrie.

Zunahme der Bevölkerung, steigender Wohlstand und Konsum

ließen auch Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

entstehen. Brauereien wie Lasser und Feldschlösschen stillten

den Bierdurst der wachsenden Industriearbeiterschaft. Auch hier

galt es, durch Zweigbetriebe in Deutschland den Markt ohne Zollschranken

zu beliefern: In Lörrach eröffnete die schweizerische

Schokoladenfabrik Suchard 1879 ein Zweigwerk, das seit 1901 die

Milka-Schokolade für den deutschen Markt herstellt

Industrieunternehmer und Proletarier – zwei neue historische „Typen“

Mit der Industrialisierung ist auch die gesellschaftliche Entwicklung

verbunden. Auf der einen Seite stehen die Unternehmer, deren

kapitalistische Interessen auf eine Vergrößerung ihrer

Rendite zielen. Das bedeutete Intensivierung der Arbeitsprozesse

und Expansion. Ihnen gegenüber standen die Lohnarbeiter,

das Proletariat, das mangels eigener Ressourcen von der Arbeit

in den Fabriken völlig abhängig war. Jene investierten

ihre Gewinne wieder im Betrieb, diese hatten kaum die Möglichkeit,

ihrer Armut zu entkommen. Frauen- und Kinderarbeit waren an der

Tagesordnung, soziale Sicherung existierte nicht.

Hier griffen unternehmerische Fürsorge und staatliche Vorsorge

ein: Arbeitersiedlungen wurden gebaut, Systeme der Sozialversicherung

eingeführt. Die anfangs brennende „Soziale Frage“ entschärfte

sich und wandelte sich zu einer Interessenvertretung der Arbeitnehmer

gegenüber den Unternehmern.

Schließlich werden in der Ausstellung auch die Herausforderungen

von heute angesprochen: Welche Stellschrauben sind heute für

die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Produktion maßgebend?

Welche Zukunftsthemen sind in den jeweiligen Branchen erkennbar?

Welche Chancen eröffnen sich, wenn historische Industrieareale

nicht mehr oder nur noch zum Teil für die Produktion benötigt

werden?

Reiches Erbe

Industriekultur im Dreiland

1.7. - 27.11.2016

Dreiländermuseum Lörrach

Dienstag – Sonntag

11 – 18 Uhr

Das Begleitprogramm finden Sie bei unseren Terminen

|