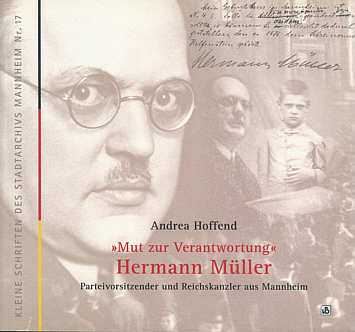

Nach und neben Friedrich Ebert und Gustav Stresemann kann Hermann

Müller als eine der wichtigsten politischen Persönlichkeiten der

Weimarer Demokratie gelten. An seiner Biographie lassen sich wie

an kaum einer anderen die Handlungsspielräume, Möglichkeiten und

Versäumnisse sowie das tragische Scheitern der von beiden politischen

Rändern herausgehöhlten ersten deutschen Republik aufzeigen. Um

so erstaunlicher ist es, dass diesem vom jahrzehntelangen Kampf

um die Demokratie geprägten und letztlich auch davon aufgezehrten

Leben bislang nur sehr wenig Augenmerk gewidmet wurde.

Die aus Anlass von Müllers 125. Geburtstag vom Stadtarchiv Mannheim

vorgelegte Publikation beansprucht nicht, die klaffende Forschungslücke

zu schließen. Wohl aber soll die "Kleine Schrift" einen Anstoß

geben, den langjährigen Vorsitzenden der Reichs-SPD auch und gerade

in seiner Geburtsstadt in der kollektiven Erinnerung zu verankern.

1876 als Sohn eines Kaufmanns in Mannheim geboren, verbrachte

Hermann Müller seine Kindheit in der Quadratestadt - er wuchs

auf in N 4,6 und K4,21/2 - und besuchte bis zum Wegzug der Familie

im Jahr 1888 das örtliche humanistische Gymnasium

(heutiges Karl-Friedrich-Gymnasium). Wie er später mehrfach

bekundete, hat ihn das freie politische Klima im deutschen Südwesten

für sein weiteres Leben nachhaltig geprägt. Im Jahr 1906 sollte

die Geburtsstadt noch einmal eine wichtige Rolle in Müllers Leben

spielen: Auf dem Mannheimer SPD-Parteitag wurde er in den Parteivorstand

gewählt. In den folgenden Jahren bildete er dort zusammen mit

Friedrich Ebert die "junge Garde" und füngierte zugleich mehr

und mehr als der "informelle Außenminister der deutschen Sozialdemokratie".

Als Mitglied des Zentralrats der Arbeiter- und Soldatenräte,

als einer von drei Vorsitzenden des Vollzugsrats, als Fraktions-

und Ausschussvorsitzender in der Nationalversammlung und bald

auch als Parteivorsitzender hat Müller die demokratische Umbruchphase

unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in vorderster Reihe mitgestaltet.

Die ihm im Juni 1919 auferlegte schwere Pflicht, als Außenminister

der neu gebildeten Regierung Bauer den Versailler Vertrag zu unterzeichnen,

machte ihn bereits am Beginn der Weimarer Republik zu einem der

Hauptangriffsziele nationalistischer Hetze gegen die vermeintlichen

"Novemberverbrecher", gegen "Erfüllungspolitik" und Versailler

"Schand-

diktat". Nach der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putschs

im März 1920 übernahm Müller die undankbare Aufgabe, als Kanzler

eines nur drei Monate währenden Übergangskabinetts die unmittelbaren

Folgen des Putschs zu bewältigen und zu verantworten; die Neuwahlen

im Juni desselben Jahres fegten die SPD aus dem Kanzleramt.

Nach Jahren konstruktiver Opposition als Führer nicht nur seiner

Partei, sondern auch der SPD-Reichstagsfraktion trat Müller im

Frühsommer 1928 für knapp zwei Jahre erneut an die Spitze einer

Koalitionsregierung - der letzten parlamentarisch legitimierten

Regierung der Weimarer Republik, wie sich erweisen sollte. Zusammen

mit Reichsaußenminister Stresemann konnte er noch im selben Jahr

eine Revision des Reparationsplans und eine vorzeitige Räumung

des Rheinlands durchsetzen. Ungeachtet dieses außenpolitischen

Erfolgs geriet der Reichskanzler freilich schon bald in einen

letztlich nicht zu bewältigenden Spagat zwischen dem nach Strese-mannsTod

1929 weiter nach rechts abdriftenden Koalitionspartner DVP einerseits

und seiner zunehmend an die Grenzen ihrer Kompromissfähigkeit

geratenden eigenen Partei. Hinzu gesellten sich Intrigen aus dem

ultrarechten Lager um Reichspräsident v. Hindenburg, das zielgerichtet

auf eine Regierung unter Ausschluss der SPD hinarbeitete - und

damit auf ein Präsidialkabinett.

In historischer Perspektive betrachtet, stellt das zweite Kabinett

Müller die "letzte Chance" der Weimarer Republik dar, ihr Scheitern

im März 1930 markiert den Anfang vom Ende der ersten deutschen

Demokratie. Die "Machtergreifung" des Nationalsozialismus freilich

sollte Müller nicht mehr erleben: Er starb im März 1931 im Alter

von nur 54 Jahren, verschlissen im Kampf für eine gerechte Sache

- auch hier liegt eine Parallele zu Ebert und Stresemann.

Zur Autorin: Andrea Hoffend, geb. 1962 in Mannheim, 1981-1987

Studium der Politischen Wissenschaft und Zeitgeschichte, der Germanistik

und Ostslawistik. 1987-1989 wissenschaftliche Mitarbeiterin an

einem Forschungsprojekt zur deutschen Gewerkschaftsgeschichte,

1990-1994 Assistentin am Lehrstuhl für Politische Wissenschaft

und Zeitgeschichte der Universität Mannheim (Professor Dr. Hermann

Weber), 1996 Promotion zum Dr. phil. mit einer Studie über die

Kulturbeziehungen zwischen "Drittem Reich" und faschistischem

Italien, seit 1999 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs

Mannheim. Veröffentlichungen u.a. zum NS-Sprachge-brauch, zu Konrad

Adenauer, zur sozialdemokratischen und zur christlichen Arbeiterbewegung

sowie zur Mannheimer Lokalgeschichte.