|

Mit der umfangreichen Antikenausstellung „Zurück

zur Klassik“ öffnet die Liebieghaus Skulpturensammlung

vom 8. Februar bis 26. Mai 2013 einen neuen Blick auf das alte

Griechenland. Anhand von rund 80 herausragenden Werken, darunter

Bronzeskulpturen, Vasen, Malereien, Terrakotten sowie bemalte,

figürliche

Gefäße bietet das groß angelegte Ausstellungs- und Forschungsprojekt

einen neuen Zugang zur Kunst- und Kulturgeschichte der griechischen Klassik im

5. und 4. Jahrhundert vor Christus. Zusammen mit eigens für die Ausstellung

entwickelten Rekonstruktionen führen die Arbeiten den ungeheuren ästhetischen

und intellektuellen Innovationsschub jener Zeit vor Augen.

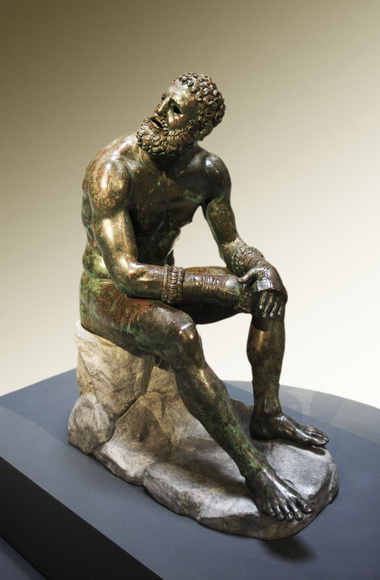

Bild:

Statue eines Faustkämpfers, aus Rom (Quirinal), Bronze,

2. Hälfte des 4. Jh. v. Chr. oder 3. Jh.

v. Chr. Bild:

Statue eines Faustkämpfers, aus Rom (Quirinal), Bronze,

2. Hälfte des 4. Jh. v. Chr. oder 3. Jh.

v. Chr.

Bronze

Museo Nazionale Romano, Rom

Foto: akg-images / Jürgen Raible

Von der griechischen Klassik

geht eine außerordentliche

Wirkung auf die europäische Kultur aus, gilt sie bis heute

als Grundlage einer gemeinsamen europäischen Werte- und

Kulturgemeinschaft. Die Wahrnehmung dieser bereits über

2500 Jahre zurückliegenden Epoche ist jedoch stark eingeschränkt

und vielfach verfremdet: Nicht nur ist ein bedeutender Teil der

originalen Kunstwerke und des Schrifttums unwiederbringlich verloren, überdies

verstellen römische Kopien und die wiederholte klassizistische

Rezeption oftmals den Blick auf das Erhaltene. Zur Frankfurter Ausstellung bieten originale Meisterwerke der

griechischen Bronzeplastik und Malerei – darunter spektakuläre

Neufunde aus Porticello und Brindisi – ein anderes, unverfälschtes

Bild der klassischen Kunst. Neben zahlreichen Leihgaben aus internationalen

Sammlungen, u. a. in Berlin, London, New York, Paris, Rom und

St. Petersburg, lassen die unter Berücksichtigung neuester

wissenschaftlicher und technologischer Aspekte entwickelten Rekonstruktionen

eines Riace-Kriegers sowie des Jagdfreskos von Vergina das ursprüngliche

Aussehen weltberühmter Originale wiedererstehen. Zur Ausstellung

erscheint ein umfassender Katalog, der einen differenzierten Überblick

der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur griechischen

Klassik bietet.

Die griechische Kunst der sogenannten klassischen Zeit entwickelte

ein völlig neues Menschenbild.

Insbesondere die ersten 50 Jahre dieser Phase dürfen als außerordentlich

avantgardistisch gelten, weshalb für diese relativ kurze Zeitspanne

zwischen dem Ende der Perserkriege (480/79 v. Chr.) bis zum Ausbruch

des Peloponnesischen Krieges (431 v. Chr.) bereits in der antiken

Literatur ein eigener Begriff geprägt wurde: Pentekontaetie.

Die Maler und Bildhauer dieser Epoche erreichten in wenigen Generationen

eine gänzlich neue Sicht auf den Menschen. Auch die Spiegelung

irdischer Konflikte und lebensweltlicher Zusammenhänge in

die Sphäre des Göttlichen erfuhr hier eine nachhaltige

Ausformung. In später nie wieder erreichter Differenzierung

und intellektueller Dialektik wird der Mensch ins Bild gesetzt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden das Auge

und die Stimmung des Betrachters vollständig gefangen genommen.

Die Figur bewegt sich frei im Raum, die Maler entwickelten den

gänzlichen Satz der illusionistischen Stilmittel. Bis zur

italienischen Renaissance sollte dieser Grad an Raffinesse und

innere Spannung nicht wieder erreicht werden.

Kopf

des Apollon Sauroktonos des Praxiteles, aus derSammlung Chigi,

späthellenistische Kopie (vor der Mitte des 1. Jhds v. Chr.)

nach einem Vorbild um 350 v. Chr. Marmor Kopf

des Apollon Sauroktonos des Praxiteles, aus derSammlung Chigi,

späthellenistische Kopie (vor der Mitte des 1. Jhds v. Chr.)

nach einem Vorbild um 350 v. Chr. Marmor

Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung, Dresden

Foto: H.-P. Klut / E. Estel

© Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturensammlung, Dresden

Der heutige Blick auf das klassische Griechenland des 5. Jh.

v. Chr. ist verstellt durch die verschiedenen Stufen und Phasen

der

Deutung und der vermeintlichen Aneignung des „Klassischen“:

Der kulturpropagandistische Kampf des perikleischen Zeitalters,

aber auch die zahlreichen folgenden, zum Teil verheerenden Selektionen

in Klassizismen, christlich-ethischen oder bürgerlich-moralischen Überformungen

sowie zahlreiche Kopien haben das Bild der Klassik verfälscht.

Besonders tragisch ist in diesem Zusammenhang auch der enorme Verlust

originaler klassischer Werke durch natürlichen Verfall wie

auch durch mutwillige Zerstörung. Es ist als eine Befreiung

von dieser Sicht auf das 5. Jh. und auch das 4. Jh. v. Chr. zu

werten, dass in den letzten 40 Jahren originale Bronzeskulpturen

von unerhörter Schönheit und formaler Kraft aus den Meeren

geborgen werden konnten. Arbeiten wie das „Porträt eines

Philosophen“ aus Süditalien oder der „Kopf eines

Afrikaners“ aus der Kyrenaika geben in der Ausstellung einen

Eindruck von der Virtuosität der „wahren“ bzw. „echten“ Klassik.

Das Ziel der Frankfurter Ausstellung ist es, die Klassik aus ihren

Deutungen und Verunklärungen zu lösen und so den Zugang

zur „anderen“ Klassik im gesamten Zusammenhang freizulegen.

Neben einer Vermittlung grundlegender Einsichten in die Formgebung

und Wirkung originaler Bronzeplastik und Malerei der griechischen

Klassik möchte die Ausstellung über ideologisch und ästhetisch

bedingte Perspektiven aufklären und so einen Beitrag leisten

zu einem Verständnis der klassischen Epoche, die dieser Kultur

in ihren Zeugnissen und Äußerungen gerecht wird.

Die Struktur der Ausstellung basiert auf zwei zentralen Aspekten.

Ausgehend von der Gegenwart durchläuft der Besucher im ersten

Teil eine Zeitreise durch die verschiedensten Klassizismen, indem

er immer weiter zum eigentlichen Kern der Klassik ins 4. und

5. Jh. v. Chr. vordringt. Dieser erste Abschnitt ist als begehbare

Wandzeitung mit Texten, Bildern und Zitaten konzipiert und wird

durch Objekte und Kunstwerke der verschiedenen Epochen strukturiert.

Im Mittelpunkt des zweiten Themenkomplexes steht die Präsentation

spektakulärer Neufunde, anhand derer die Ausdruckskraft originaler

klassischer Werke erlebbar wird. Der Fokus liegt hierbei hauptsächlich

auf der originalen griechischen Bronzeplastik in ihrer außerordentlichen

formalen und erzählerischen Vielfältigkeit, darunter

Höhepunkte wie der „Faustkämpfer vom Quirinal“ und

das bronzene „Kapitolinische Pferd“ aus Rom. Die Marmorskulpturen,

insbesondere die nachklassischen antiken Kopien, werden in einem

räumlich separierten Teil der Ausstellung aus der nachklassischen

Zeit gezeigt, sodass schon die ersten Schritte hin zu einer Verfremdung

von Originalen nachvollziehbar werden. Am Beispiel der berühmten

Sauroktonos-Statue des Praxiteles wird dieser Prozess besonders

anschaulich.

Neben der griechischen Bronzeplastik versucht die Antikenausstellung,

die Einzigartigkeit der klassischen Malerei sichtbar zu machen.

In den vergangenen vier Jahrzehnten sind zahlreiche Wandmalereien

in makedonischen Gräbern entdeckt worden, die einen ungetrübten

Blick auf originale griechische Malerei eröffnen. Für

die Frankfurter Ausstellung wurde darum in Kooperation mit griechischen

Wissenschaftlern der Aristoteles-Universität in Thessaloniki

eine präzise restauratorische Rekonstruktion eines Jagdfrieses

von der Grabfassade des sogenannten Philippsgrabs in Vergina (um

320 v. Chr.) angefertigt. Gemeinsam mit ebenfalls in der Ausstellung

präsentierten qualitätvollen Gemälden auf großformatigen

Grabgefäßen verdeutlicht das Jagdfries eindrucksvoll

die künstlerische und intellektuelle Raffinesse dieser Malerei – der

in der Antike am höchsten geschätzten Kunstgattung.

Partielle

Rekonstruktion des Bronzekriegers A aus Riace (Kalabrien).

Bronzeguss nach einem hochauflösenden Scan des Originals Partielle

Rekonstruktion des Bronzekriegers A aus Riace (Kalabrien).

Bronzeguss nach einem hochauflösenden Scan des Originals

Bronze, farbige Steine, Kupfer, Silber, Asphaltlack.

Foto: Norbert Miguletz

© Liebieghaus Skulpturensammlung

Seit der Auffindung der Riace-Bronzen 1972 vor der Küste Kalabriens

wurden mehrere breit angelegte technisch-wissenschaftliche Untersuchungen

durchgeführt, die bemerkenswerte Erkenntnisse zu den antiken

Arbeitstechniken erbracht haben. Diese sind in die aufwendigen

Rekonstruktionen des Liebieghauses eingeflossen. Auch im Bereich

der Bronzeplastik stellen die aufwendigen Rekonstruktionen einen

wichtigen Aspekt des Ausstellungskonzepts dar. Im Zuge eines wissenschaftlichen

Experiments zu den komplexen Verfahren des antiken Bronzegusses

ist im Vorfeld der Ausstellung und auf Basis eines digitalen Feinscans

ein authentischer Nachguss vom Kopf eines Kriegers entstanden.

Die Rekonstruktion der berühmten Statue des Riace-Kriegers

A (460–450 v. Chr., Museo Archeologico Nazionale di Reggio

Calabria) führt das ursprüngliche Aussehen der Großbronze

ebenso deutlich vor Augen wie die technischen Aspekte ihrer Herstellung.

Das von Edilberto Formigli, Spezialist für antike griechische

Bronzetechnologie, durchgeführte archäologische Experiment

umfasst insbesondere die Ergänzung der fehlenden Eingelearbeiten

wie die Augen oder Zähne des Kriegers sowie die Wiedergewinnung

der künstlichen Patina. Die Konzeption der von Vinzenz Brinkmann kuratierten Ausstellung

wurde von einem auserlesenen wissenschaftlichen Komitee begleitet.

Mitglieder sind Salvatore Settis, ehemaliger Direktor der Scuola

Normale Superiore di Pisa, Hans-Joachim Gehrke, ehemaliger Präsident

des Deutschen Archäologischen Instituts, Oliver Primavesi,

Leibnizpreisträger und Wiederentdecker der Philosophie des

5. Jh. v. Chr.,

Claudio Parisi Presicce, Direktor der Kapitolinischen Museen,

sowie Wulf Raeck, Ausgräber des klassischen Priene. Sie alle haben

zusammen mit ihren Schülern bedeutende Forschungsarbeiten

im Themenfeld des Projekts geleistet. In ihren Beiträgen zu

dem umfassenden Katalog der Ausstellung präsentieren sie die

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Bereichen Archäologie,

Alte Geschichte und Klassische Philologie.

Pier

Jacopo Alari Bonacolsi, gen. Antico (um 1460–1528),

Apoll vom Belvedere, Mantua, 1497/1498.

Teilvergoldete Bronze, Augen in Silber eingelegt, bez. am Pier

Jacopo Alari Bonacolsi, gen. Antico (um 1460–1528),

Apoll vom Belvedere, Mantua, 1497/1498.

Teilvergoldete Bronze, Augen in Silber eingelegt, bez. am

Köcher: ANT, H 41,3 cm

Frankfurt am Main, Liebieghaus Skulpturensammlung

Kurator: Prof. Dr. Vinzenz Brinkmann (Liebieghaus Skulpturensammlung)

Wissenschaftliche Mitarbeit und Projektleitung: Salvatore Mancuso Katalog: Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog

im Hirmer Verlag, herausgegeben von Vinzenz Brinkmann, mit

Beiträgen

von E. Formigli, H.-J. Gehrke, C. Parisi Presicce, O. Primavesi,

W. Raeck, S. Settis und A. Stewart. Dt. Ausgabe, ca. 380 Seiten,

ca. 550 Abbildungen, 39,80 € (Museumsausgabe).

Weitere Publikationen: Zur Ausstellung erscheint ein Begleitheft

(ab 12 Jahren), 7,50 Euro.

Audiotour: Durch die Ausstellung führt eine Audiotour (deutsch),

4 Euro.

Öffentliche Führung in der Ausstellung: mittwochs 19.30 Uhr,

samstags 16.00 Uhr, sonntags 15.00 Uhr

Ort: Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, 60596

Frankfurt am Main

Öffnungszeiten: Di, Fr–So 10.00–18.00 Uhr, Mi und Do

10.00–21.00 Uhr, Montag geschlossen

Information:  www.liebieghaus.de, www.liebieghaus.de,  info@liebieghaus.de, Telefon:

+49(0)69-650049-0 info@liebieghaus.de, Telefon:

+49(0)69-650049-0

Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, Familienticket 16

Euro, freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre

Attische Statuette des Papposilen mit Dionysosknaben, aus der

Sammlung Furtwängler, frühes 4. Jahrhundert v. Chr.

Terrakotta, H 11,1 cm, aus vielen Fragmenten zusammengesetzt;

hergestellt aus mehreren Matrizen; teilweise durch

Brand geschwärzt.

Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt am Main

Statuette eines Philosophen, spätes 2. Jh. v. Chr. oder

1. Jh. v. Chr. Bronze,

The Metropolitan Museum of Art, New York.

Foto: Norbert Miguletz

|