Projekt kulturer.be

Sammlungsausstellung

Der Thronsaal – neu präsentiert

Eine zentrale Sammlung zur badischen Landesgeschichte wird ab Frühjahr 2021 unmittelbar vom Foyer des Karlsruher Schlosses aus zugänglich sein: Die neu eingerichtete Ausstellung „Schloss und Hof“ zeigt das jüngst restaurierte Thron-Ensemble der badischen Großherzöge, aufgestellt nach historischem Vorbild. Die Kroninsignien, eine Portrait-Galerie sowie ein Modell der barocken Planstadt Karlsruhe vermitteln darüber hinaus einen Eindruck von der einstigen Residenz und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner.

„Die Aufbauarbeiten im Erdgeschoss sind in vollem Gange. In den kommenden Wochen wird der 70 kg schwere Thron-Baldachin auf einer Höhe von etwa 3,5 Meter über dem Thron montiert und die gewichtigen Vorhänge am Himmel befestigt – eine große Herausforderung für den Architekten, die Restaurierung und den Technischen Dienst. Zum einen muss die Raumarchitektur stabil, sicher und mit Rücksicht auf die empfindlichen Objekte konstruiert werden, zum anderen gilt es, die authentische Gesamtwirkung des Ensembles aus Thron, Hockern, Säulen mit Kandelabern und Baldachin nicht aus den Augen zu verlieren“, so Direktor Eckart Köhne.

Die Inszenierung des mehrteiligen Thron-Ensembles ist der Blickfang der Ausstellung. Es stammt aus dem Jahr 1838, als Großherzog Leopold (1790–1852) den im Obergeschoss des östlichen Mittelbaus gelegenen Thronsaal neu möblieren ließ, aber den für offizielle Räume verbindlichen Empire-Stil des frühen 19. Jahrhunderts beibehielt. Die Armlehnen des Thronsessels werden von Greifen, dem badischen Wappentier, getragen. Über dem Thron ist das badische Staatswappen angebracht. Das im Farbklang Rot, Gold und Weiß gehaltene Ensemble wird von einem Baldachin überfangen. Tabourets (Hocker) sowie Gueridons (Ständer) für Kerzenleuchter und Feuerschalen vervollständigen die Ausstattung.

Großherzog Friedrich I. (1826-1907) verlegte dann den Thronsaal ins Erdgeschoss des Ostflügels und ergänzte das Ensemble. Die Wände des neuen Thronsaals erhielten eine Wandbespannung aus rotem Brokatsamt mit goldenen Palmetten- und Kranzmotiven. Diese Einrichtung blieb über die Abdankung Großherzog Friedrichs II. (1857-1928) im Jahr 1918 hinaus erhalten und wurde unter anderem vom Karlsruher Fotografen Wilhelm Kratt (1869-1949) dokumentiert. Seine Überlieferungen dienten nun als Grundlage für die neue museale Aufstellung.

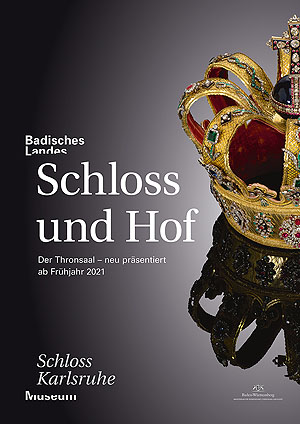

Einen Höhepunkt der neuen Ausstellung bilden die badischen Kroninsignien im Zentrum, in denen sich Macht und Pracht fürstlicher Herrschaft entfalten. Sie bestehen aus Krone, Zepter und Schwert. Das 1806 zum Großherzogtum erhobene Baden nutzte seine Kroninsignien allerdings nicht zur staatlichen Repräsentation bei Inthronisierungen. Nachdem Großherzog Karl Friedrich von Baden 1811 gestorben war, sollte bei seinen Beisetzungsfeierlichkeiten (pompe funèbre) eine Funeralkrone samt Zepter und Schwert mitgeführt werden. Die Hofjuweliere fertigten in der Eile eine Krone aus Goldblech und Samt auf einer Unterkonstruktion aus Pappe an. Der blau emaillierte Reichsapfel befand sich zuvor am Kurhut Karl Friedrichs. Die aufgesetzten, kostbaren Farbedelsteine und Diamanten stammten von säkularisierten Kirchenschätzen. Säkularisationsgut war auch das aus dem Besitz des Fürstbischofs von Speyer Damian Hugo von Schönborn stammende Schwert, das mit Juwelen verziert wurde. Zum Zepter funktionierten die Juweliere einen gegen 1625 in Siebenbürgen entstandenen Buzogan (Streitkolben) um. Dieser wurde vergoldet und mit Diamanten besetzt. Seinen kugeligen Knauf ersetzte man durch eine filigrane Krone.

Von der Stadtgründung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs diente das Karlsruher Schloss als Residenz. Über die Generationen hinweg zeigen sich die Fürsten und Fürstinnen in 14 Bildnissen und kommen so in der Ausstellung den Besucherinnen und Besuchern als Menschen näher. Die repräsentativen Werke der Künstler Philipp Heinrich Kisling, Joseph Melling, Johann Heinrich von Dannecker, Philipp Jacob Scheffauer, Philipp Jacob Becker, Franz Xaver Winterhalter, Ferdinand Keller, Otto Hör und Otto Propheter vermitteln gleichzeitig Geschichte, Mode und Kulturwandel über einen Zeitraum von rund 200 Jahren.

Das große Stadtmodell schließlich veranschaulicht Karlsruhe als barocke Planstadt. Den architektonischen Mittelpunkt bildet das Schloss, bzw. der Schlossturm, von dem 32 Wege in alle Richtungen ausstrahlen. Einzigartig ist die Architektur des Schlosses mit seinen abgewinkelten Seitenflügeln und dem untypisch vor dem Schloss angelegten Blumengarten. Die sich nach Süden ausbreitende Fächerstadt bildet ein gleichseitiges Dreieck.

Zur Konservierung der Möbel, Textilien und Gemälde des Karlsruher Thronsaals

Gemeinsam mit freiberuflichen Restauratorinnen und Restauratoren arbeitete das Referat Restaurierung des Badischen Landesmuseums in den letzten zwei Jahren konsequent daran, die fast vollständig erhalten gebliebene Ausstattung des Karlsruher Thronensembles zu konservieren und wieder für die öffentliche Präsentation aufzubereiten. Die sehr unterschiedlichen Erhaltungszustände reichten von kriegsbeschädigt bis passabel. Um einen optisch einheitlichen Gesamteindruck zu erreichen, galt für das Maßnahmenkonzept: so viel Bearbeitung wie konservatorisch nötig, so wenig Ergänzungen wie möglich! Dabei bildeten die unterschiedlichen Materialgattungen Holz, Gemälde und Textilien mit ihren spezifischen restauratorischen Ansprüchen eine besondere Herausforderung.

Der Lauf der Zeit, diverser Gebrauch, Lagerungen und Umzüge hatten an Textilien und Möbeln sichtbare Spuren hinterlassen. Gerade auf dem Mobiliar schichteten sich Staub, Schmutz und Bohnerwachs zu einer dicken und dunkler werdenden Patina. Andere Teile wiederum waren abgeplatzt. Um den „Thronhimmel“ wieder ausstellbar zu machen, wurde das Vorhang-Ensemble technologisch untersucht und aufwendig konserviert. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Thron selbst: Die Polierweiß- und Goldfassungen der Möbel wurden gereinigt und gefestigt, Fehlstellen geschlossen und retuschiert. Die Effekte der Vergoldungstechniken und der hochglanzpolierten Weißfassung sind nun wieder wahrnehmbar. Auch die zahlreichen Gemälde wurden gereinigt und die Rahmen überarbeitet. Nach der aufwendigen Konservierung kommt nun der „alte“ üppige Goldglanz der Ausstattung wieder zum Vorschein. Im Zusammenspiel mit dem originalen karmesinroten Samt und seinen goldenen Brokatstickereien, dem Hermelinimitat und den Seidenstoffen führt der Thronsaal seine ehemalige Pracht und Eleganz wieder eindrucksvoll vor Augen.

Der Lauf der Zeit, diverser Gebrauch, Lagerungen und Umzüge hatten an Textilien und Möbeln sichtbare Spuren hinterlassen. Gerade auf dem Mobiliar schichteten sich Staub, Schmutz und Bohnerwachs zu einer dicken und dunkler werdenden Patina. Andere Teile wiederum waren abgeplatzt. Um den „Thronhimmel“ wieder ausstellbar zu machen, wurde das Vorhang-Ensemble technologisch untersucht und aufwendig konserviert. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Thron selbst: Die Polierweiß- und Goldfassungen der Möbel wurden gereinigt und gefestigt, Fehlstellen geschlossen und retuschiert. Die Effekte der Vergoldungstechniken und der hochglanzpolierten Weißfassung sind nun wieder wahrnehmbar. Auch die zahlreichen Gemälde wurden gereinigt und die Rahmen überarbeitet. Nach der aufwendigen Konservierung kommt nun der „alte“ üppige Goldglanz der Ausstattung wieder zum Vorschein. Im Zusammenspiel mit dem originalen karmesinroten Samt und seinen goldenen Brokatstickereien, dem Hermelinimitat und den Seidenstoffen führt der Thronsaal seine ehemalige Pracht und Eleganz wieder eindrucksvoll vor Augen.

| im Detail: | |

| siehe auch: | |

| weiter: |

Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2021