Projekt kulturer.be

Badisches Landesmuseum

Landeskunde > Kultur > Museen > Badisches Landesmuseum > Ausstellungen >

Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien

Die etruskische Kultur als internationales Phänomen – das veranschaulicht ab dem 16. Dezember 2017 die Große Sonderausstellung „Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien“ im Badischen Landesmuseum. Die früheste Hochkultur Italiens entwickelte sich im Austausch mit zahlreichen Zivilisationen des Altertums. Ideen, Produkte und Technologien aus Griechenland und dem Alten Orient inspirierten die Etrusker zu einzigartigen kulturellen Leistungen. Diese zeugen ebenso von unverwechselbarer Originalität wie von Innovationsfreude und beweisen, wie globalisiert bereits die antike Welt war.

Die etruskische Kultur als internationales Phänomen – das veranschaulicht ab dem 16. Dezember 2017 die Große Sonderausstellung „Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien“ im Badischen Landesmuseum. Die früheste Hochkultur Italiens entwickelte sich im Austausch mit zahlreichen Zivilisationen des Altertums. Ideen, Produkte und Technologien aus Griechenland und dem Alten Orient inspirierten die Etrusker zu einzigartigen kulturellen Leistungen. Diese zeugen ebenso von unverwechselbarer Originalität wie von Innovationsfreude und beweisen, wie globalisiert bereits die antike Welt war.

Die Ausstellung im Schloss Karlsruhe ist die erste große deutsche Etrusker-Schau, die in Kooperation mit dem italienischen Kulturministerium fast ausschließlich Objekte aus Italien zeigt. Sie stammen u. a. aus den Nationalmuseen von Rom und Florenz sowie den Kapitolinischen und Vatikanischen Museen. Allein das Archäologische Nationalmuseum in Florenz schickte über 80 Exponate nach Karlsruhe. Die hochkarätigen Leihgaben, von denen einige zum ersten Mal in Deutschland präsentiert werden, ermöglichen in ihrer Gesamtschau ein umfassendes Panorama etruskischer Lebenswelten vom 9. bis zum 1. Jahrhundert v. Chr.

Links: Lebensgroße Bronzestatue des Redners Avle Metele

gefunden beim Trasimenischen See nahe Perugia oder Cortona,

2.-1. Jh. v. Chr.

Florenz, Museo Archeologico Nazionale

© Polo Museale della Toscana

Unten: Etruskische Goldkotyle mit Granulation

Grabinventar aus der Tomba Bernardini in Palestrina,

2. Viertel 7. Jh. v. Chr.

Rom, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

© SABAP per l’area metropolitana di Roma,

la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale

Bereits auf antike Zeitgenossen wie den Historiker Dionysios von Halikarnassos übte das „uralte, von allen anderen sich unterscheidende Volk“ der Etrusker eine große Faszination aus. Von den Griechen als Tyrrhener, von den Römern als Tusci bezeichnet, nannten sie sich selbst Rasenna oder Rasna. Schon in der sog. Villanova-Zeit im 9. Jahrhundert v. Chr. begannen die Etrusker, die reichen Bodenschätze ihrer Region zu erschließen. Der schwunghafte Handel mit Eisenerz, metallischen Rohstoffen und später auch toreutischen Produkten bildete eine wichtige Basis für ihre aufblühende Kultur. Im 7. Jahrhundert bestanden wirtschaftliche Beziehungen mit Phöniziern, Griechen und Kelten und etruskische Aristokraten kamen zu Macht und Reichtum. In dieser ersten großen Blütezeit Etruriens entstanden monumentale Hügelgräber, z. B. in Populonia oder Praeneste. Der Nachbau eines Grabhügels in der Ausstellung gibt die archäologische Situation wieder, wie sie an vielen Orten in der Toskana vorzufinden ist.

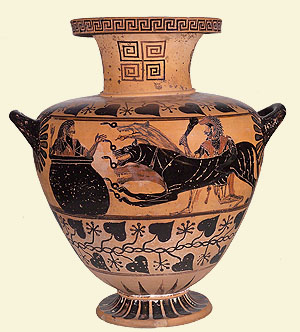

Die prunkvollen Grabbeigaben aus den sog. Fürstengräbern repräsentieren das hohe Niveau etruskischen Kunsthandwerks: Ihre ziselierten Bronzegegenstände und raffinierten Schmuckstücke aus Gold sind Meisterleistungen, für die die Etrusker jahrhundertelang berühmt waren. Auch zahlreiche importierte Luxusgüter kennzeichnen die Fürstenzeit Etruriens, z. B. kostbare Edelmetallgefäße aus Phönizien oder exquisite Keramiken aus Griechenland.

Die prunkvollen Grabbeigaben aus den sog. Fürstengräbern repräsentieren das hohe Niveau etruskischen Kunsthandwerks: Ihre ziselierten Bronzegegenstände und raffinierten Schmuckstücke aus Gold sind Meisterleistungen, für die die Etrusker jahrhundertelang berühmt waren. Auch zahlreiche importierte Luxusgüter kennzeichnen die Fürstenzeit Etruriens, z. B. kostbare Edelmetallgefäße aus Phönizien oder exquisite Keramiken aus Griechenland.

Der berühmte Aristonothos-Krater aus den Kapitolinischen Museen – von einem griechischen Töpfer hergestellt, von einem etruskischen Künstler bemalt – belegt, wie sich die etruskische Zivilisation im Kontakt und „internationalen Austausch“ mit den verschiedensten Kulturen der mediterranen Antike entwickelte.

In der Epoche der Stadtstaaten ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. waren die Etrusker auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Als Gründer „ansehnlicher Städte“, so der Historiker Diodor, und berühmte Seefahrer „zeichneten sie sich durch ihre Tapferkeit aus“ und beherrschten weite Teile Italiens und des westlichen Mittelmeers. Metropolen wie Cerveteri, Tarquinia, Volterra und Arezzo, die sich in einem Zwölfstädtebund zusammengeschlossen hatten, boten ihrer Einwohnerschaft eine komfortable Infrastruktur mit luxuriösen Wohnhäusern samt Straßen- und Kanalisationssystem.

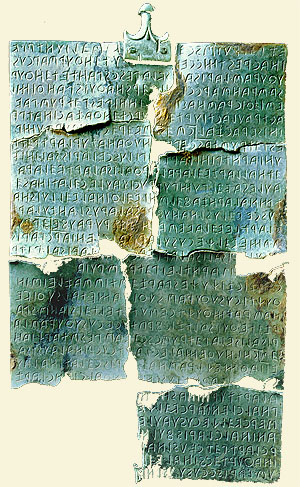

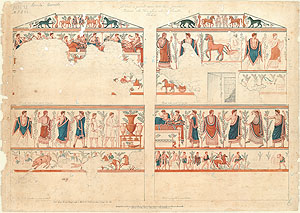

Das Leben war geordnet, die Gesellschaft konnte auf Gesetze und Rechtsnormen vertrauen. Die sog. Bronzetafel von Cortona, die in der Ausstellung zu sehen ist, gibt einen Einblick in die sozialen Verhältnisse und ins Alltagsleben: Es ist der Vertrag zweier mächtiger Familienclans und gehört zu den wichtigsten schriftlichen Dokumenten Etruriens. Die urbane Oberschicht zelebrierte ihren Wohlstand mit festlichen Gastmählern, Musik und Tanz: Die Fresken der Tomba della Nave aus Tarquinia illustrieren mit ihren Bankettszenen den Luxus und die Lebensfreude der Etrusker. Dieses Glanzstück der Ausstellung besticht durch seinen kompletten Raumeindruck und ist die derzeit einzige etruskische Grabmalerei, die auf Reisen geht.

Das Leben war geordnet, die Gesellschaft konnte auf Gesetze und Rechtsnormen vertrauen. Die sog. Bronzetafel von Cortona, die in der Ausstellung zu sehen ist, gibt einen Einblick in die sozialen Verhältnisse und ins Alltagsleben: Es ist der Vertrag zweier mächtiger Familienclans und gehört zu den wichtigsten schriftlichen Dokumenten Etruriens. Die urbane Oberschicht zelebrierte ihren Wohlstand mit festlichen Gastmählern, Musik und Tanz: Die Fresken der Tomba della Nave aus Tarquinia illustrieren mit ihren Bankettszenen den Luxus und die Lebensfreude der Etrusker. Dieses Glanzstück der Ausstellung besticht durch seinen kompletten Raumeindruck und ist die derzeit einzige etruskische Grabmalerei, die auf Reisen geht.

Tabula Cortonensis

Bronzeplatte mit Inschrift aus Cortona,

2. Jh. v. Chr.

Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona

© Sorprintendenza ABAP per le province de Siena, Grosseto e Arezzo

Aquarell der Wandmalerei der Tomba Querciola

von Carlo Ruspi,

Juni 1831

Rom, Deutsches Archäologisches Institut

© Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Rom, Archiv

Unten: Schwarzfigurige Amphora mit Signatur des Nikosthenes

Fundort unbekannt,

zweite Hälfte 6. Jh. v. Chr.; attisch

Rom, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

© Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Rom

Die Grabmalereien verewigen aber auch die Hoffnung, den hohen Lebensstandard nach dem Tod im Jenseits fortzusetzen. So veranschaulichen die in der Ausstellung präsentierten Exponate auch die spirituellen Grundanschauungen und die intensiv gelebte Religiosität der Etrusker: der Glaube an das Jenseits, an die verstorbenen Vorfahren sowie der Glaube an die Götter.

Um den Willen der Götter zu erkunden und ihr eigenes Schicksal zu beeinflussen, nutzten die Etrusker ungewöhnliche Techniken. Kultutensilien dienten Priestern für die rituelle Eingeweideschau bei Opfertieren oder für die Blitzdeutung. Tempel und Heiligtümer waren angefüllt mit Weihegaben und geschmückt mit bunt bemalten Terrakottafiguren. Der geheimnisvoll lächelnde Kopf des Gottes Turms (griech. Hermes), der einst den berühmten Tempel von Veji zierte und noch heute in den Bann zieht, ist das Hauptmotiv der Karlsruher Ausstellung.

Von den Etruskern hat Rom viele kulturelle Eigenarten und Errungenschaften übernommen. Stand die Stadt während ihrer Frühzeit im 6. Jahrhundert v. Chr. noch unter etruskischer Herrschaft, gelang es Rom in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten die etruskischen Metropolen nach und nach zu annektierten. So endet die Ausstellung mit dem Hinweis darauf, wie die Etrusker einerseits die römische Zivilisation für sich entdeckten, andererseits die Römer etruskische Traditionen fortführten. Der sog. Arringatore, die lebensgroße Bronzestatue eines Redners aus dem späten 2. Jahrhundert v. Chr., bildet ein einzigartiges Symbol dieser gegenseitigen kulturellen Durchdringung und den krönenden Abschluss einer Schau von internationalem Rang.

Seit Jahren setzt sich das Museum für internationale Kooperationen und den Kulturgutschutz ein. „Seit 2011 verzichtet das Badische Landesmuseum aufgrund einer freiwilligen Selbstverpflichtung darauf, seine bedeutende Antikensammlung durch Ankäufe zu vergrößern. In Sonderausstellungen legen wir großen Wert darauf, Objekte mit gesichertem Kontext zu zeigen“, so Direktor Prof. Dr. Eckart Köhne. In der großen Etrusker-Ausstellung sehen die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel dutzende Grabbeigaben aus etruskischen Adelsgräbern, die fachgerecht ausgegraben und freigelegt wurden. Über die Verantwortung bei der Wahl der Exponate hinaus wurden im Vorfeld der Etrusker-Ausstellung italienisch-deutsche Projekte zur Restaurierung und Konservierung archäologischer Objekte angestoßen. Dies bewahrt Originale von unschätzbarem materiellen wie ideellen Wert im Sinne des Kulturgutschutzes für gegenwärtige und künftige Generationen.

Seit Jahren setzt sich das Museum für internationale Kooperationen und den Kulturgutschutz ein. „Seit 2011 verzichtet das Badische Landesmuseum aufgrund einer freiwilligen Selbstverpflichtung darauf, seine bedeutende Antikensammlung durch Ankäufe zu vergrößern. In Sonderausstellungen legen wir großen Wert darauf, Objekte mit gesichertem Kontext zu zeigen“, so Direktor Prof. Dr. Eckart Köhne. In der großen Etrusker-Ausstellung sehen die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel dutzende Grabbeigaben aus etruskischen Adelsgräbern, die fachgerecht ausgegraben und freigelegt wurden. Über die Verantwortung bei der Wahl der Exponate hinaus wurden im Vorfeld der Etrusker-Ausstellung italienisch-deutsche Projekte zur Restaurierung und Konservierung archäologischer Objekte angestoßen. Dies bewahrt Originale von unschätzbarem materiellen wie ideellen Wert im Sinne des Kulturgutschutzes für gegenwärtige und künftige Generationen.

Neben dem wichtigen Aspekt des Kulturgutschutzes offenbart sich die Ausstellung auch als atmosphärisches Ereignis. Mit ihrer stimmungsvollen Szenografie vergegenwärtigt die Ausstellungsarchitektur die Landschaft und die Monumente Etruriens. Hinterleuchtete Panoramen, gestaltete Plafonds und ein dramatisches Lichtdesign verschaffen den Besucherinnen und Besuchern ein emotionales Bildungserlebnis. Die sinnliche Reise ins antike Italien wird begleitet von zahlreichen Medienstationen, Filmen sowie einer interaktiven, mit Tablets zu erkundenden Bodenlandkarte zu etruskischen Fundorten. So lässt die Ausstellung die antike Weltkultur der Etrusker wieder auferstehen – und gibt Impulse für unsere Gegenwart: Im Hinblick auf unsere internationalen Lebenswelten, in denen der globale, ökonomische und kulturelle Austausch zum Alltag gehört, kann die Selbstverständlichkeit, mit der die Etrusker transkulturelle Integration lebten, modellhaft für unsere heutige Zeit sein.

Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien

16.12.2017 – 17.6.2018

Schloss Karlsruhe

Di – So, Feiertage 10 – 18 Uhr

12 Euro / erm. 9 Euro

| im Detail: | |

| siehe auch: | |

| weiter: |

Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2017