Projekt kulturer.be

#Waldschwarzschön

Landeskunde > Kultur > Museen > Badisches Landesmuseum > Ausstellungen

#Waldschwarzschön – Black Forest remixed!

Ausstellung im Museum beim Markt in Karlsruhe

Der Schäppel ist eine Kopfbedeckung der Frauen- und Mädchentracht im Schwarz-wald. Als Brautkrone ersetzt er dort den Brautkranz oder Schleier. Mädchen tragen den Schäppel erstmals zur Kommunion und Konfirmation, letztmals zu ihrer Hochzeit. Je nach Herkunftsort unterscheiden sich die Schäppel insbesondere in der Größe sowie in Details der Gestaltung.

Der Kopfschmuck entsteht in zeitintensiver Handarbeit. Grundlage ist ein mit Stoff überzogener Kartonring, auf dem Stütz- und Montagedrähte befestigt sind. Hieran angebracht sind bunte Glasperlen, Pailletten, Papierrosen, schillernde Baumwoll-Bänder, Metall-flitter, spiralförmig gewickelter silberner Draht und Spiegelglas zum Abwehren des „Bösen Blicks“.

Im zeitgenössischen Kunsthandwerk lassen sich zahlreiche Beispiele für extravaganten, auffälligen Kopfschmuck finden – selbst für Bräute! Der das Haupt mit Spitze umspielende „Schirmschleier“ bedarf jedoch einer selbstbewussten Braut. Bunte Kugeln, die in ihrer Vielzahl den Schäppel charakterisieren, sind seit jeher beliebtes Gestaltungselement von Schmuckstücken oder anderen Accesoires. Dabei überzeugen sie selbst in anderer Materialität wie beispielsweise Metall-Schokoladenpapier.

Halsschmuck „Sprüngli“

Verena Sieber-Fuchs, Zürich,

1995 / Metalldraht, gehäkelt, Schokoladenmetallpapier

Schäppel

Schwarzwaldregion,

1975 / Textil, Glas, Draht, Flitter

Holz ist im Schwarzwald überall präsent. Es diente als Bauholz, als Brennstoff oder Exportgut, aber auch als Material für Alltagsgerät wie Löffel, Teller, Kübel oder Schachteln.

Der „Schnefler“ stellte auf dem „Schnidesel“, einer Art Sitzbank mit Schraubstock, mit dem Ziehmesser allerhand nützliche Dinge her. Holzbearbeitung war Nebenerwerb, meist an den Wintertagen, wenn die Land- und Holzwirtschaft ruhte. Das Zentrum häuslicher Holzverarbeitung lag im Südschwarzwald. Besonders Bernauer „Schnefler“ begründeten den Ruf der Region als bedeutende Produktionsstätte von Holzwaren.

Zeitgenössische Holzgestalter spielen mit der sinnlichen Materialästhetik ihres Werkstoffs. Bei der Bearbeitung des frischen, feuchten Holzes gehen sie an die Grenzen des Möglichen und schaffen grazile Gefäße. Da sich das Holz beim Trocknen verzieht, gibt erst die Natur dem Objekt die endgültige Form.

Im Streben nach Nachhaltigkeit legen Designer ihr Augenmerk auf die besonderen Materialeigenschaften des Holzes. So führten Verformungs- und Bruchfestigkeit, Absorbierung von Erschütterungen oder Witterungsbeständigkeit zur Renaissance des Holzfahrrads.

Fahrrad „LJ Semi Cruise“ mit Holzrahmen

Raphael Much / Lumber Jack Bicycles, Schramberg, 2013 / Eschenholz, Nussbaumholz, Metall

Ein Fahrradrahmen, hergestellt im Formschichtholzverfahren mit handgeschnitztem Finish – perfekte Kombination von Materialgerechtigkeit, Handwerkskunst und formschöner Gestaltung.

Die Uhrmacherei ist gerdaezu typisch für den Schwarzwald geworden. Aus dem Hausgewerbe des Uhren Machens entwickelte sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts eine erfolgreiche, bis heute nachwirkende Uhrenindustrie mit den Zentren Furtwangen, Lenzkirch und Neustadt.

Zunächst war allerdings die Schwarzwälder Lackschilduhr der vorherrschende Typus. Das Uhrwerk wurde in Serie hergestellt, des Uhrenschild war mit Motiven aus dem bäuerlichen Umkreis bemalt. Sie gab es auch bereits mit eingebautem Kuckucksruf.

Die heute bekannte Kuckucksuhr mit ihrem markanten schrägen Dach und der Schnitzerei entstand im Jahr 1850: Die Uhrmacherschule in Furtwangen hatte einen Wettbewerb für zeitgemäße Uhrenmodelle ausgeschrieben, als dessen Ergebnis die „Bahnhäusle-Uhr“ entstand. Sie kombiniert die Architektur eines Bahnwärterhäuschens mit Zifferblatt und Kuckucksruf. Motive aus heimischen Wäldern wie Tiere und Pflanzen ergänzen die Szenerie.

Das „Kuckucksuhr-Styling“ heutiger Gestalter kennt keine Grenzen. Ob schrille, an die Bildsprache von Comics erinnernde Überzeichnung oder schlichte, auf wesentliche Elemente konzentrierte Reduktion – erlaubt ist was gefällt! Das stilprägende, 1850 entstandene Urbild der Kuckucksuhr in Hausform mit schrägem Dach lebt jedoch in den meisten Entwürfen weiter.

Die Schwarzwälder Kirschtorte gehört zu den Ikonen des Schwarzwalds. Viele Konditoren und Hobbybäcker reklamieren für sich, das beste und einzig wahre Rezept für die Schwarzwälder Kirschtorte zu besitzen. Um ihr Entstehungsjahr und den Entstehungsort, der vermutlich gar nicht im Schwarzwald lag, ranken sich Legenden.

Was genau eine „Schwarzwälder Kirschtorte“ ist, regeln in Deutschland die vom Bundesministerium für Ernährung erlassenen „Leitlinien für feine Backwaren“. Der wichtigste Bestandteil ist dabei neben Kirsch- oder Kirschstücken das Kirschwasser, das „geschmacklich deutlich wahrnehmbar“ sein muss.

Mit Spielzeug-Schwarzwälder Kirschtorten erhalten schon die Kleinsten eine frühkindliche Kirschtorten-Prägung. Kalorienscheue Erwachsene können sich ebenfalls spielerisch der Schwarzwälder Kirschtorte widmen: Sie erfreuen sich an einer beweglichen Automaten-Kirschtorte, die einen zum Fressen gern hat! Sie verbindet die Schwarzwälder Tradition der mechanischen Automaten mit der Kuchen-Ikone.

„kuckuchen“

Malcom Brook, Schömberg, 2012 / Birkenholz, Multiplexplatte, Metall

Die über das Jahr verteilten kirchlichen Festtage boten der Schwarzwälder Bevölkerung willkommene Abwechslung, Abstand vom harten Arbeitsalltag und Gelegenheit für Feste. Besonders im Winter prägten die über Jahrhunderte entwickelten Bräuche um Advent und Weihnachten, Neujahr und Dreikönig das Beisammensein der Familien.

Noch bevor der Christbaum als Festtagsschmuck die Stuben bestimmte, beherrschte die Krippe das weihnachtliche Bild. Ursprünglich in Klöstern und Kirchen präsentiert, eroberte sie in Folge der Aufklärung und der Säkularisierung den privaten Lebensbereich.

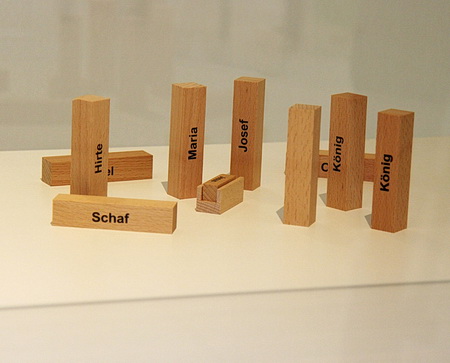

Bei einer Krippe können zahlreiche Figuren das Geschehen rund um Christi Geburt vermitteln. Maria, Josef, Kind und Krippe sind die „Minimalausstattung“. Die Dreiergruppe und ihre speziellen Gebärden der anbetenden Haltung sind so vertraut, dass selbst Alltagsdinge wie Glasflaschen durch leichte formale Veränderungen als Krippe identifiziert werden. So ist auch in der „Krippe für Puristen“ für Feinde jeglichen Dekors leicht die klassische Szenerie erkennbar.

Krippe für Puristen

Oliver Fabel / corpus delicti, Hamburg, 2007 / Buchenholz, bedruckt

Brettstühle, auch „Bauernstühle“ genannt, sind handwerklich gearbeitete Stühle aus Massivholz. Sie ergänzten in der bäuerlichen Wohnstube der Schwarzwald-höfe das Mobiliar und die Plätze auf der Sitzbank. Charakteristisch für den Stuhltyp der Brettstühle sind das schlichte Sitzbrett mit aufmontierter Rückenlehne sowie die vier schräg ausgestellten Stuhlbeine. Die Rückenlehne mit geschwungenem Umriss hat ein oft herzförmiges Griffloch und gelegentlich einen geschnitzten Dekor mit Figurenmotiven. Eine Besonderheit des Schwarzwalds sind Brettstühle aus der Zeit des Jugendstils, die nach einem Entwurf des aus Bernau stammenden Künstlers Hans Thoma gefertigt wurden.

Der Brettstuhl erlebt in jüngster Zeit eine Renaissance, wobei traditionelle und bisweilen heimelig-heimische Motive, Formen und Materialien aufgegriffen werden. Dass traditioneller Schnitzdekor nicht zwangsläufig „altbacken“ sein muss, zeigt ein kürzlich entworfener Stuhl mit Kerbschnitzerei, der durch ein ästhetisches Zusammenspiel von Schnitzerei und moderner Form überzeugt. Im Stuhl "trix" (rechts) wecken der herzförmige Umriss von Lehne und Griffloch sowie die ausgestellten Beine Assoziationen an den traditionellen Brettstuhl.

Brettstuhl „Putto mit Tulpe“ (links)

Hans Thoma / Bernauer Schnitzschule, um 1900 / Holz, beschnitzt.

Stuhl „trix“ (rechts)

Sabine Bischof / schmidinger möbelbau gmbH, Schwarzenberg, 2012 / Eiche natur, geölt bzw. farbig lackiert

14.4.2017 – 7.1.2018

Museum beim Markt

Di – Do 11 – 17 Uhr, Fr – So, Feiertage 10 – 18 Uhr

4 Euro / erm. 3 Euro

| im Detail: | |

| siehe auch: | |

| weiter: |

Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2017