Projekt kulturer.be

Historisches Museum Basel

Schuldig

Verbrechen. Strafen. Menschen

Die Ausstellung in der Barfüßerkirche des Historischen

Museums Basel zeigt vom 20. September 2012 bis zum 7. April 2013

in dreißig Fallgeschichten Delikte mit ihren Täterinnen,

Tätern und Opfern. Diese Geschichten werden in den jeweiligen

gesellschaftlichen, politischen, sozialen und religiösen

Zusammenhang gestellt. Die Ausstellung geht auch auf das Gerichtswesen,

die Folter, die Strafpraxis, die Gefängnisgeschichte, die

Polizei usw. ein. Dadurch ist sie ein Stück Kulturgeschichte

Basels und der Schweiz.

Die Ausstellung in der Barfüßerkirche des Historischen

Museums Basel zeigt vom 20. September 2012 bis zum 7. April 2013

in dreißig Fallgeschichten Delikte mit ihren Täterinnen,

Tätern und Opfern. Diese Geschichten werden in den jeweiligen

gesellschaftlichen, politischen, sozialen und religiösen

Zusammenhang gestellt. Die Ausstellung geht auch auf das Gerichtswesen,

die Folter, die Strafpraxis, die Gefängnisgeschichte, die

Polizei usw. ein. Dadurch ist sie ein Stück Kulturgeschichte

Basels und der Schweiz.

Die Ausstellung

Die Ausstellung

Dreißig Fallgeschichten zeigen Menschen im Konflikt mit

dem Gesetz: Hooligans verursachen bei einem Fußballspiel

hohen Sachschaden, Jugendliche fordern ein Autonomes Jugendzentrum.

Schülerinnen, Studenten und Lehrlinge sitzen auf die Tramschienen,

stören den öffentlichen Verkehr und demonstrieren für

ein Gratistram. Paul Kopp begeht für 15 Franken einen Raubmord.

Sandweg und Veite versetzen Basels Bevölkerung während

Wochen in Angst und Schrecken; wegen ihnen sterben sechs Menschen,

am Ende richten sie sich selbst. Untertanen erheben sich gegen

die Obrigkeit und werden dafür hingerichtet. Anna Maria

Seiler bringt ihr neugeborenes Kind um, wird enthauptet und seziert.

Margret Graf-Vögtlin wird als Hexe angeklagt. Susanna Schaub

vergiftet nacheinander ihre drei Ehemänner und wird auf

dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Dominikanerpater Heinrich von

Rheinfelden belästigt Bäckerjungen sexuell. Zeitlich

spannt sich der Bogen vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart,

geografisch über Basel und die Region. Einige Fallgeschichten

sind so eng mit Basel verbunden, dass sie Teil der Geschichte

Basels geworden sind.

Kurze Darstellungen über den Henker, das Hexenwesen, die

Folter, die Gerichte, die Strafen, das Gefängniswesen und

die Polizei bieten spannende Einblicke in den Alltag gegenwärtiger

und früherer Generationen. Die Normen, die Definitionen

von Recht und Unrecht, von Schuld und Unschuld spiegeln die Vorstellungen

von Recht und Gerechtigkeit einer Zeit oder einer Gesellschaft

wider. Sie sind je nach Epoche und Kultur unterschiedlich ausgeprägt.

Kaum etwas definiert eine Gesellschaft und eine Epoche anschaulicher

als das, was sie als Abweichung von der Norm und als Vergehen

bezeichnet und wie sie mit Nonkonformisten und Gesetzesbrechern

umgeht. Kriminalitätsgeschichte ist deshalb immer auch Kulturgeschichte.

Bild: Porträt des Scharfrichters Theodor Mengis (1839-1918). Emil Beurmann, 1903. Foto: HMB Peter Portner

Die Publikation

Das Buch zur Ausstellung ist in vier Teile gegliedert. Die beiden

ersten Teile bieten einen reich bebilderten Überblick

zur Entwicklung des Gerichts- und Strafwesens in Basel und

der Schweiz vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Die

Leitobjekte der Ausstellung werden darin in einen größeren

Zusammenhang eingebettet und es wird eine Geschichte von den

Gottesstrafen des Mittelalters bis hin zum modernen Strafvollzug

mit elektronischer Fußfessel erzählt. Dabei wird

besonders deutlich, wie sich die gesellschaftlichen Anschauungen

zu bestimmten Delikten über die Jahrhunderte gewandelt

haben und welch große Veränderungen die Ideen der

Aufklärung

des 18. Jahrhunderts später auch im Strafwesen bewirkten.

Teil drei der Publikation bilden die in der Ausstellung gezeigten

Fallgeschichten. Anhand von Einzelschicksalen werden Delikte

und die Konsequenzen von Regel- und Normverstössen vorgestellt.

Täterinnen, Täter und Opfer erhalten ein Gesicht. Abschliessend

werden im vierten Teil in vierzehn Aufsätzen, für die

externe Autoren gewonnen werden konnten, verschiedene Themen

vertieft behandelt. Die Experten beleuchten mit ihrem historischen,

juristischen und praktischen Fachwissen Themen wie die moderne

Opferhilfe, die Arbeit eines Gerichts, das Vorgehen der Staatsanwaltschaft

und der Rechtsmedizin, die Abschaffung der Todesstrafe in der

Schweiz oder die Erschiessung von siebzehn Landesverrätern

in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs.

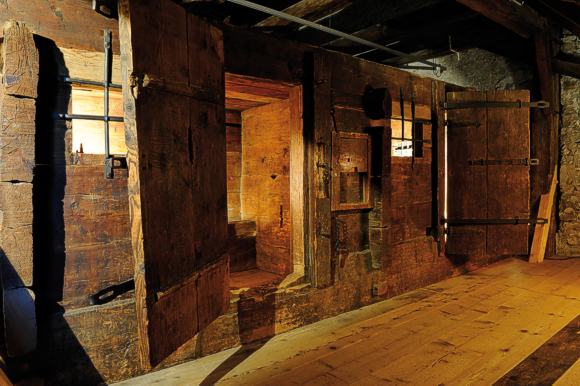

Doppelzelle aus dem Rathaus von Appenzell.

Appenzell, 1577 oder später.

Museum Appenzell.

Foto: HMB Peter Portner

Das Begleitprogramm

Das umfangreiche Rahmenprogramm vermittelt die Ausstellung für

unterschiedliche Interessensgruppen, führt mit Stadtspaziergängen

und Rundgängen im Gefängnis Waaghof aus dem Museum

hinaus in die Stadt hinein und knüpft zudem mit der siebenteiligen

Reihe „Justiz im Gespräch" und zwei grossen Diskussionsrunden

an Fragen der Gegenwart an. Zwar leben wir vermutlich in der

sichersten aller Zeiten, dennoch scheint das Sicherheitsempfinden

der Menschen angeschlagen. Regelmässig verlangen politische

Vorstösse die Verschärfung von Strafnormen und ein

Film in der Ausstellung zeigt: Viele Menschen in Basel würden

spontan die Wiedereinführung der Todesstrafe befürworten.

In neun Veranstaltungen lädt das Museum deshalb Fachleute

ein, die in der Ausstellung über Themen rund um Sicherheit,

Strafe, Recht und Gerechtigkeit diskutieren.

Fotografie der Korbflechterei im Gefängnis Schellenmätteli.

Basel, um 1950.

Polizeimuseum Basel-Stadt.

Fotograf unbekannt

| im Detail: | |

| siehe auch: | |

| weiter: |

Startseite | Service | Aktuelles | zur ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2017