|

Schriftenreihe der Gesellschaft für Keramikfreunde, Band

l

Schriftenreihe der Gesellschaft für Keramikfreunde, Band

l

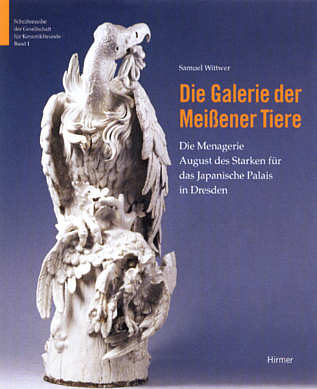

Samuel Wittwer

Die Galerie der Meißener Tiere

Die Menagerie August des Starken für das Japanische Palais

in Dresden

Ca. 336 Seiten mit ca. 218 Abbildungen, davon ca. 150 Abbildungen

in Farbe.

24 x 28 cm. Leinen.

München: Hirmer, 2004

Ca. € 85,- [D] /sFr 140,-*

ISBN 3-7774-2275-4

Zwei Hauptwerke der Dresdener Kunst um 1730 werden erstmals

in ihrer Wechselwirkung untersucht und in den zeitlichen,

räumlichen und künstlerischen Kontext des sächsischen Hofes

gestellt. Zahlreiche Quellenzitate und ein umfangreicher

Katalogteil machen diese Monographie überdies zu einem Nachschlagewerk

für eine der faszinierendsten Phasen der Meißner Porzellanmanufaktur.

Die

großformatigen Tierfiguren, die in der Manufaktur Meißen

zwischen 1731 und 1736 entstanden, stellen die wohl herausragendste

Leistung der Porzellankunst des 18. Jahrhunderts dar. Sie

waren für das Japanische Palais Augusts des Starken in Dresden

bestimmt. Im Zuge der Neuorganisierung der kurfürstlichen

Kunstsammlungen in Dresden war dieses Schloss in erster

Linie dazu bestimmt, die erstaunliche Sammlung ostasiatischer

Porzellane aufzunehmen. Noch während des Baus änderte der

Kurfürst die Planungen. Die oberen Räume sollten nunmehr

Porzellan seiner eigenen Manufaktur in Meißen aufnehmen

und, unterstützt von einem ausgeklügelten ikonografi-schen

Programm, die Überlegenheit der sächsischen Werke feiern.

Eine Sonderstellung nimmt hierbei eine Galerie ein, für

die mehrere hundert lebensgroße Tierplastiken bestellt wurden.

Die erst zwanzig Jahre alte Meißener Manufaktur war von

diesem

Auftrag sowohl künstlerisch als auch technisch überfordert.

Die erhaltenen Quellen, aber auch die Porzellanfiguren selbst,

legen beredtes Zeugnis davon ab, wie der Kampf um das Gelingen

der großformatigen Modelle über Jahre den Alltag der Manufaktur

dominierte, zu internen Spannungen führte und durch die

gesammelte Erfahrung schließlich entscheidend zum Triumphzug

des Meißener Porzellans beitrug. Von dieser zerbrechlichen

Menagerie lassen sich zahlreiche Verbindungen zu anderen

Tiersammlungen am Dresdener Hof knüpfen und die besondere

Stellung des Japanischen Palais unterstreichen. Als Ort

der Demonstration wirtschaftlicher und künstlerischer Potenziale

Sachsens bildete das Schloss auch das Pendant zu den naturwissenschaftlichen

Sammlungen im Zwinger, welchen in den 1730er Jahren ebenfalls

besondere Beachtung zukam. Es war eine Zeit der Umbrüche

in der Naturwissenschaft, die sich ebenso auf

ein verändertes Naturverständnis in der Kunst auswirkten.

Die zwei Hauptmeister der Meißener Großplastik, Johann Gottlieb

Kirchner und Johann Joachim Kaendler, sind Vertreter sowohl

der traditionellen als auch der neuen Sichtweise, wodurch

ihre Schöpfungen für die Menagerie des Japanischen Palais

gleichsam zu Zeugnissen verschiedener Strömungen spätbarocker

Kunst wurden.

Samuel Wittwer, Kustos der keramischen Sammlung der Stiftung

Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, studierte

Kunstwissenschaft, Volkskunde und Geschichte in Basel. Sein

Hauptinteresse gilt dem europäischen Porzellan des 18. Jahrhunderts

und dessen kulturhistorischen Hintergründen. Das Buch, welches

aus seiner Dissertation hervorgeht, ist zugleich der erste

Band einer neuen wissenschaftlichen Reihe der Deutschen

Gesellschaft der Keramikfreunde e.V.

|