Das Antikenmuseum Basel geht neue Wege. In einer kleinen,

aber feinen Sonderausstellung präsentiert es Highlights

aus der eigenen Sammlung unter einem thematischen Gesichtspunkt:

Kommunikation in der Antike. Das Antikenmuseum Basel geht neue Wege. In einer kleinen,

aber feinen Sonderausstellung präsentiert es Highlights

aus der eigenen Sammlung unter einem thematischen Gesichtspunkt:

Kommunikation in der Antike.

Nach aufwendigen Sonderausstellungen mit Objekten,

die aus der ganzen Welt nach Basel reisten, rückt

das Antikenmuseum ab dem 26. März eigene Kunstwerke

in ein neues Licht: In einer Schau mit rund 80 vor allem

griechischen und römischen Exponaten zeigt es, wie

die Menschen in der Antike Botschaften durch Bilder übermittelten.

Die Ausstellung führt in eine Welt ohne Zeitungen,

Computer und Handys, in der die meisten Menschen nur wenig

lesen und schreiben konnten. Hier waren Darstellungen auf

Gefässen, Gebäuden oder Grabsteinen wichtiger

als Texte, um das damalige Zeitgeschehen zu verstehen.

Das Kuratorenteam zeigt auf, welche Botschaften die antiken

Bilder den Zeitgenossen vermittelten: „Figuren und

ihre Gesten zeigen, welche Normen und Symbole in der damaligen

Gesellschaft verbindlich waren“ erklärt Direktor

Peter Blome. So ermahnten zum Beispiel Darstellungen auf

Grabsteinen die Hinterbliebenen, die Gräber regelmässig

zu pflegen, um die Seelen der Toten zu besänftigen.

Themen

Die Ausstellung beleuchtet sechs

Themen:

Bei der Kommunikation zwischen Mann und Frau sehen

die Besucherinnen und Besucher

beispielsweise, wie junge Athener Adlige eine Animierdame

ansprachen oder weshalb der Blick einer Frau im antiken

Griechenland Unheil verheissen konnte. Da im Athen des 5.

Jahrhunderts v. Chr. Bescheidenheit, sexuelle Schamhaftigkeit,

Diskretion und Würde die Schlagworte für das

gute Benehmen einer Frau waren, zeigte sie ihre gute Erziehung,

indem sie bescheidene und korrekte Kleidung trug, den Kopf

gesenkt hatte und die Augen im Gespräch mit einem

Mann nach unten richtete. Vor der erotischen Macht des

weiblichen Augenaufschlags hatten die Männer Angst.

Flirten war für „ehrsame“ Frauen unnötig

und nur den Hetären vorbehalten. Bei der Kommunikation zwischen Mann und Frau sehen

die Besucherinnen und Besucher

beispielsweise, wie junge Athener Adlige eine Animierdame

ansprachen oder weshalb der Blick einer Frau im antiken

Griechenland Unheil verheissen konnte. Da im Athen des 5.

Jahrhunderts v. Chr. Bescheidenheit, sexuelle Schamhaftigkeit,

Diskretion und Würde die Schlagworte für das

gute Benehmen einer Frau waren, zeigte sie ihre gute Erziehung,

indem sie bescheidene und korrekte Kleidung trug, den Kopf

gesenkt hatte und die Augen im Gespräch mit einem

Mann nach unten richtete. Vor der erotischen Macht des

weiblichen Augenaufschlags hatten die Männer Angst.

Flirten war für „ehrsame“ Frauen unnötig

und nur den Hetären vorbehalten.

Beim Thema Männer

unter sich – Frauen unter sich beleuchtet

die Ausstellung typische Frauen- und Männerorte: Das

sind für Männer das Heerlager, das Gelage oder die Agora,

wo dikutiert und politisiert wird, für die jüngeren Männer

die Palästra,

für Lehrer und Schüler das Gymnasion.

Im Gespräch zwischen älteren und jüngeren Männern schwingt

oft eine erotische Komponente

mit. Nur an bestimmten Heiligtümern konnten Frauen

ganz unter sich feiern, ansonsten blieben sie auf das Haus

beschränkt.

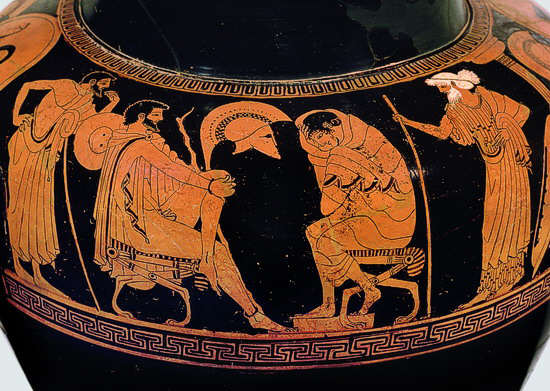

Weingefäß (Stamnos) aus Athen; Ton;

um 480 v. Chr. © Antikenmuseum Basel,

Inv. BS 477, Foto: Andreas F. Voegelin

Im Abschnitt Kommunikation innerhalb

der Familie werden die verschiedenen Stationen

einer griechischen Hochzeit dargestellt. Mit ihr trat die

junge Frau vom Haushalt des Vaters in den Haushalt des

Ehemannes über, dem sie Kinder und Erben zu gebären hatte.

Die Erziehung der Mädchen bereitete diese - mit dem Erlernen

der handwerklichen Fähigkeiten wie Wegen oder Nähen - auf

ihre künftige Rolle im Haushalt vor, während Knaben Lesen

und Schreiben, Musik und Sport lernten.Die

Familie als Ganzes trat vor allem bei religiösen Festen

in Erscheinung, wie z.B. beid en Festen für den Weingott

Dionysos, an dem schon kleine Knaben an Wetttrinken teilnahmen.

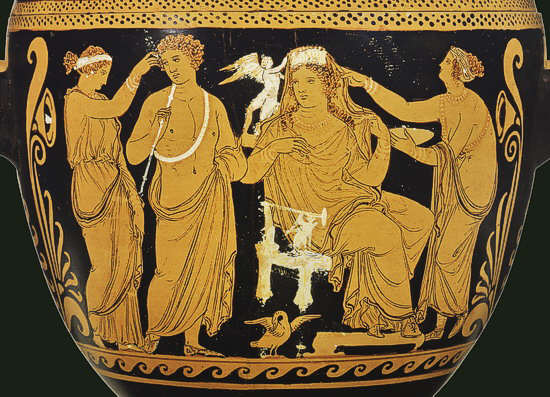

Büchse mit Deckel in Form eines Trink

bechers (Skyphos-Pyxis) aus Sizilien; Ton; um 340 v. Chr. © Antikenmuseum

Basel, Inv. BS 478, Foto: Andreas F. Voegelin

Die politische Kommunikation wird am

besten am Beispiel römischer

Portraits deutlich. Sie waren das Bindeglied für das Riesenreich,

da einerseits auf den Münzen, andererseits in den zahlreichen

ausgestellten Porträtbüsten und Herrscherstatuen der Kaiser

im gesamten Reich präsent war. Das Bildnis des Kaisers

war oft idealisiert, er erschien ewig jung, selten wurde

er realistisch dargestellt. Privatleute ahmten den Stil

der Kaiserporträts für sich nach, die vornehmen Damen nahmen

die Frisur der Kaiserinnen als Vorbild. Das Porträt eines

politischen Gegners (oft nach seinem Tod) zu zerstören,

ihn der "damnatio memoriae" verfallen zu lassen, galt als

übliche Rache.

Bei der Kommunikation mit den Toten traten

die Hinterbliebenen durch Opferhandlungen am Grab mit den

Verstorbenen

in Verbindung. Nach dem Glauben der Griechen waren die

Toten im Reich der Unterwelt, in das sie durch den

Götterboten

Hermes geleitet wurden und von wo es keine Rückkehr mehr

gab. Die Totenrituale sollten vor allem die Toten besänftigen

und sie davon abhalten, sich an den Lebenden zu rächen,

weswegen solche Handlungen sehr oft auf den Grabdenkmälern

dargestellt sind.

Schliesslich beleuchtet die Kommunikation

mit den Göttern, wie die alten Griechen mit

ihren Gottheiten in Kontakt traten – sei es im Gebet,

in schwer verständlichen Orakeln oder indem die Götter

den Menschen erschienen. Zunächst bezeugte hier das

Kultbild, dass der Gott lebendig da und ansprechbar war.

Von unzähligen Statuetten, die die Menschen in Heiligtümern

deponierten, wissen wir, dass die Menschen vor ihren Göttern

in Gebets- und Grusshaltung, häufig

mit Geschenken in der Hand, standen. Sie begegneten ihnen

mit Sehnsucht, Hingabe und Dankbarkeit.

Den Kontakt mit den Göttern vermittelten vor allem

die Rituale am Altar vor dem Tempel: Unter Anleitung eines

Priesters wurde gebetet und gesungen, wurden

Flüssigkeiten vergossen und

Tiere geopfert.

Opfern (lat. operari, handeln) bedeutete ein symbolisches

Blutvergiessen, das die Kontaktaufnahme

mit den Göttern garantierte. Antworten erhielten die

Menschen häufig als Naturereignis:

Ein Erdbeben, ein Gewitter, eine Sonnenfinsternis,

eine Seuche oder ein Traum vermittelten den

Willen der Götter. Auch der Vogelflug oder die Lage

der Eingeweide in einem Opfertier wurden als Signale der

Götter gedeutet..

Die Fantasie der Besucherinnen und Besucher ist gefordert!

Nicht alle antiken Bilder lassen sich zweifelsfrei interpretieren.

Die Ideen der Besucherinnen und Besucher sind gefragt:

Diese sind zu einem Wettbewerb eingeladen, in dem sie selbst

antike Szenen interpretieren. Die originellsten Ideen werden

prämiert.

Für Schulklassen wird folgender Workshop angeboten: „Reise

in die antike Welt… Aber das Handy bleibt daheim.“

Aufbau

Die Ausstellung gliedert sich in zwei Teile: In einem Kernraum

im Erdgeschoss bekommen die Besucherinnen und Besucher

anhand ausgewählter Kunstwerke einen Überblick über

alle Themen. Danach können sie mit Hilfe einer Broschüre

durch die herausragende Dauersammlung des Museums streifen

und sich weitere Exponate ansehen, die zu den Themen

der Ausstellung gehören. Diese Objekte sind im ganzen

Haus verteilt und in den Vitrinen klar gekennzeichnet.

Die reich bebilderte Broschüre im Pocket-Format

erklärt die Exponate und kann mit nach Hause genommen

werden.

|