|

Die Erforschung von Todesriten ist eine spannende Konfrontation

mit der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Beim historischen

Rückblick auf die Auseinandersetzung des Menschen mit dem

Tod werden Konstanten ebenso deutlich wie Weiterentwicklungen

und Brüche.

Ziel

dieser Rituale ist immer, den Leichnam eines Verstorbenen

im Einklang mit den Glaubensvorstellungen der jeweiligen

Epoche so effizient wie möglich zu beseitigen. Im Elsass

lässt sich besonders anschaulich nachvollziehen, auf welch

komplexe Weise die Lebenden von der Vorgeschichte bis zum

Ende des 19. Jahrhunderts den Dialog mit dem Tod führten.

Denn diese Region, in der die archäologische Forschung sehr

aussagekräftige Zeugnisse zutage förderte, zeichnet sich

durch vielfältige Traditionen, ein sehr offenes religiöses

und soziales Umfeld sowie ein breites Spektrum an spezifischen

Formen der Sepulkralkunst aus. Ziel

dieser Rituale ist immer, den Leichnam eines Verstorbenen

im Einklang mit den Glaubensvorstellungen der jeweiligen

Epoche so effizient wie möglich zu beseitigen. Im Elsass

lässt sich besonders anschaulich nachvollziehen, auf welch

komplexe Weise die Lebenden von der Vorgeschichte bis zum

Ende des 19. Jahrhunderts den Dialog mit dem Tod führten.

Denn diese Region, in der die archäologische Forschung sehr

aussagekräftige Zeugnisse zutage förderte, zeichnet sich

durch vielfältige Traditionen, ein sehr offenes religiöses

und soziales Umfeld sowie ein breites Spektrum an spezifischen

Formen der Sepulkralkunst aus.

Für die am weitesten zurückliegenden geschichtlichen Epochen,

insbesondere für Zivilisationen ohne Schrift, stellt die

archäologische Forschung die einzige Informationsquelle

dar. Durch die Untersuchung der vom Menschen hinterlassenen

materiellen Zeugnisse (Grabstätten, Grabbeigaben, Opfergaben,

Grabstelen) lassen sich Rückschlüsse auf die an den Tod

geknüpften Glaubensvorstellungen und Riten ziehen. Der Weg

eines Verstorbenen ins Jenseits wurde von zahlreichen Praktiken,

Mythen und Glauben begleitet. Dies trifft auf die ersten

Grabstätten in der späten Altsteinzeit und die ersten Gräberfelder

der sesshaft gewordenen Jungsteinzeitmenschen ebenso zu

wie auf die Bestattungsriten der römischen Antike und des

frühen Mittelalters.

Im Mittelalter wurde die Kirche zur hauptsächlichen Organisatorin

von Bestattungen. Sie kanalisierte die verschiedenen Praktiken

und versammelte dazu die Gräber in der nächsten Umgebung

von Kapellen und Kirchen auf eigens dafür bestimmtem Boden.

In den sehr komplexen barocken Bestattungszeremonien des

späten 16. und des 17. Jahrhunderts wurde der Tod in Szene

gesetzt, wobei das Ziel in der christlichen Erbauung der

Lebenden bestand. Erst ab Ende des 18. Jahrhunderts ist

eine Säkularisierung der mit dem Tod zusammenhängenden Praktiken

zu beobachten. In dieser Zeit entstanden große Friedhöfe

an den Stadträndern. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts spiegelten

die vielfältigen Grabmäler dieser "Totenstädte" mit ihrer

facettenreichen Symbolik und ihrer von einer hoch entwickelten

Bestattungskunst zur Geltung gebrachten Themenvielfalt die

Welt der Lebenden und die gesellschaftliche Organisation

der jeweiligen Zeit wider.

In ländlichen Gebieten des Elsass versuchte man im 19.

Jahrhundert, den Tod durch eine ausgesprochen strikte Ritualisierung

zu kanalisieren. Dies sollte dem Verstorbenen den guten

Verlauf seiner "Reise" ins Jenseits aber auch sein Weiterleben

in der kollektiven Vorstellung gewährleisten. Hier spielten

die unterschiedlichen Ausprägungen von Aberglauben sowie

Legenden eine Rolle. Für die dörfliche Gemeinschaft waren

der Tod eines ihrer Mitglieder und die Konfrontation mit

der Unausweichlichkeit der Trennung oft Anlass, um Einigkeit

zu demonstrieren und die Reihen enger zu schließen.

Ebenfalls mit dem Tod befasst sich in Verlängerung der

Schau des Archäologischen Museums eine Ausstellung des Archivs

der Stadt und der Stadtgemeinschaft Straßburg (32, route

du Rhin, 19. Januar bis 20. Juni 2009). Der den Akzent liegt

dabei jedoch auf Straßburg und seiner näheren Umgebung.

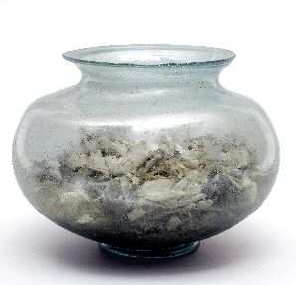

Bild: Glasurne mit Leichenbrand, römisch.

|