|

Sie

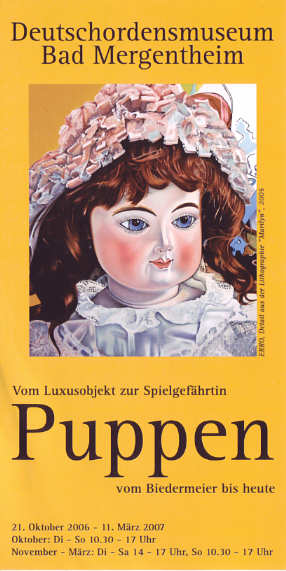

ist ein beliebtes Spielzeug und ein begehrtes Sammlerobjekt,

doch gleichzeitig auch ein Wirtschaftsfaktor - die Puppe.

Um 1900 wurden beispielsweise 80 % der weltweit verkauften

Puppen in Deutschland hergestellt. Deutsche Hersteller wie

Kämmer & Reinhardt (Waltershausen), Simon & Halbig (Gräfenhain),

J. D. Kestner (Waltershausen) oder Armand Marseille (Sonneberg)

und Ernst Heubach (Sonneberg) dominierten bis in die 20er/30er

Jahre den Markt. Heute ist China der größte Spielzeugproduzent

der Welt. Das Deutschordensmuseum Bad Mergentheim präsentiert

in der Ausstellung "Vom Luxusobjekt zur Spielgefährtin.

Puppen vom Biedermeier bis heute" ca. 400 Puppen aus zwei

großen Privatsammlungen und von einer Puppenmacherin. Sie

ist ein beliebtes Spielzeug und ein begehrtes Sammlerobjekt,

doch gleichzeitig auch ein Wirtschaftsfaktor - die Puppe.

Um 1900 wurden beispielsweise 80 % der weltweit verkauften

Puppen in Deutschland hergestellt. Deutsche Hersteller wie

Kämmer & Reinhardt (Waltershausen), Simon & Halbig (Gräfenhain),

J. D. Kestner (Waltershausen) oder Armand Marseille (Sonneberg)

und Ernst Heubach (Sonneberg) dominierten bis in die 20er/30er

Jahre den Markt. Heute ist China der größte Spielzeugproduzent

der Welt. Das Deutschordensmuseum Bad Mergentheim präsentiert

in der Ausstellung "Vom Luxusobjekt zur Spielgefährtin.

Puppen vom Biedermeier bis heute" ca. 400 Puppen aus zwei

großen Privatsammlungen und von einer Puppenmacherin.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte deutscher Puppen

seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und stellt dabei die

Produkte namhafter Hersteller wie Armand Marseille, Käthe

Kruse, Schildkröt usw. vor. An den Puppen lässt sich einerseits

der Wandel von Moden und Frauenbild ablesen. Andererseits

wird sichtbar, wie sich Spielbedürfnisse der Kinder und

Vorstellungen der Pädagogen ausgebildet haben. Im Hintergrund

stehen wirtschaftliche Entwicklungen und Änderungen in der

Produktion der Puppenindustrie. Zum einen war und ist die

Puppe ein überaus kostbares Einzelstück, ausgestattet mit

sorgfältig hergestellter Kleidung und reichhaltigem Zubehör,

zum anderen ist sie ein einfach hergestelltes, robustes

und für viele erschwingliches Massenprodukt.

Die Ausstellung wird ermöglicht durch Gerda Ott und Renate

Gröner, die beide seit Jahrzehnten dem Puppensammeln verfallen

sind. Gerda Ott konzentriert sich auf Puppen als Luxusobjekte

mit kostbaren Porzellanköpfen, aufwendigen Gewändern und

reichhaltiger Ausstattung. Ihre Puppen sind angereist mit

prall gefüllten Koffern voller Mieder, Unterwäsche, großen

Hüten und aufwendiger Garderobe. Sie sitzen in Jugendstilpuppenmöbeln

beim Tee, oder schaukeln damit die Zeit verrinnt. Eine Puppen-Kinderwagen-parade

zeigt, wie großbürgerliche Mädchen ihre Puppenlieblinge

spazierenfahren konnten. Hier ragt eine hölzerne Rikscha,

mit Leder gepolstert und mit schattenspendendem Baldachin

von 1880 hervor.

Einen Gegenpol zu den modischen Puppen bilden Künstlerpuppen

und die frühen Puppen von Käthe Kruse. Hier wirken sich

pädagogische Reformen um 1900 aus, die forderten, daß Puppen

lebensecht und kindgerecht sein sollten. Künstler wenden

sich nun dem Entwurf von Puppenköpfen zu und es entstehen

sehr differenziert ausgearbeitete Gesichter, die mehr kindlich

und weniger puppenhaft wirken.

Relativ spät erfunden wird das bebé, die Babypuppe, etwa

Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Hier konnte die

junge Puppenmutter im Rollenspiel bereits sachgerecht das

Aufziehen von kleinen Kindern üben. Robuste Porzellanpuppen

konnten sogar gebadet werden. Von Käthe Kruse wurden z.

B. für den Unterricht von Lernschwestern Puppen entwickelt,

die in Größe und Gewicht echten Babies entsprechen, z. B.

das sogenannte Sandbaby von 1910. An ihnen konnte man den

Umgang mit Neugeborenen lernen.

Der Sammelbereich von Renate Gröner ist die Celluloidpuppe,

die sich besonders ab den 30er Jahren als preiswertes Massenprodukt

verbreitet. Ein solches Erfolgsprodukt ist die "Ursel" von

Schildkröt - sie wurde bis in die 70er Jahre hergestellt.

Es gab sie in 12 verschiedenen Größen von 7 bis 70 cm -

wie die Orgelpfeifen aufgereiht kann man die verschiedenen

Ausführungen und modischen Ausstaffierungen dieser Puppe

bestaunen.

Neben dem Massenprodukt Barbie, die seit den 60er Jahren

in keinem Mädchenzimmer fehlen darf, werden die aufwendigen

Puppen der Puppenmacherin Elisabeth Keßler aus Tauberbischofsheim

gezeigt. Schon als 12-jähriges Mädchen hatte sie ihre erste

Puppenschule hergestellt. In den 80er Jahren begann sie

dann, Puppen mit selbst modellierten Porzellanköpfen samt

Körper und Kleidung zu fertigen. Einerseits stellt sie Repropuppen

nach alten Vorbildern her. Andererseits fertigt sie nach

dem Vorbild von Kindern bzw. Fotos Porträtpuppen an, besondere

Beispiele sind die von den berühmten Fechterinnen aus dem

Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim wie z. B. Sabine Bau

und Anja Fichtel. In großen Szenen sind Puppen beim Laternenumzug,

bei der Hl. Kommunion, in der Puppenschule und in einer

großen Weihnachtskrippe zu sehen.

Die Ausstellung präsentiert Puppen aus deutscher Produktion

von 1830 bis heute z. T. in großen Inszenierungen und mit

reichhaltigen Zubehör (Schlitten, Kutschen, Möbel, Geschirr,

Kleider, etc.). Die Vielfalt der Materialien wie Porzellan,

Pappmache, Celluloid, Tortulon, Vinyl etc. wird sichtbar

gemacht. Es wird ein unterhaltsamer und gleichzeitig informativer

Streifzug durch ca. 180 Jahre Geschichte dieses Spielzeugs

geboten.

|